Blog

DÉPÔT BLANC APRÈS STÉRILISATION : CAUSES, NORMES INTERNATIONALES ET SOLUTIONS

Guide complet des pratiques de stérilisation dans les secteurs médical et hospitalier à travers le monde

1. INTRODUCTION

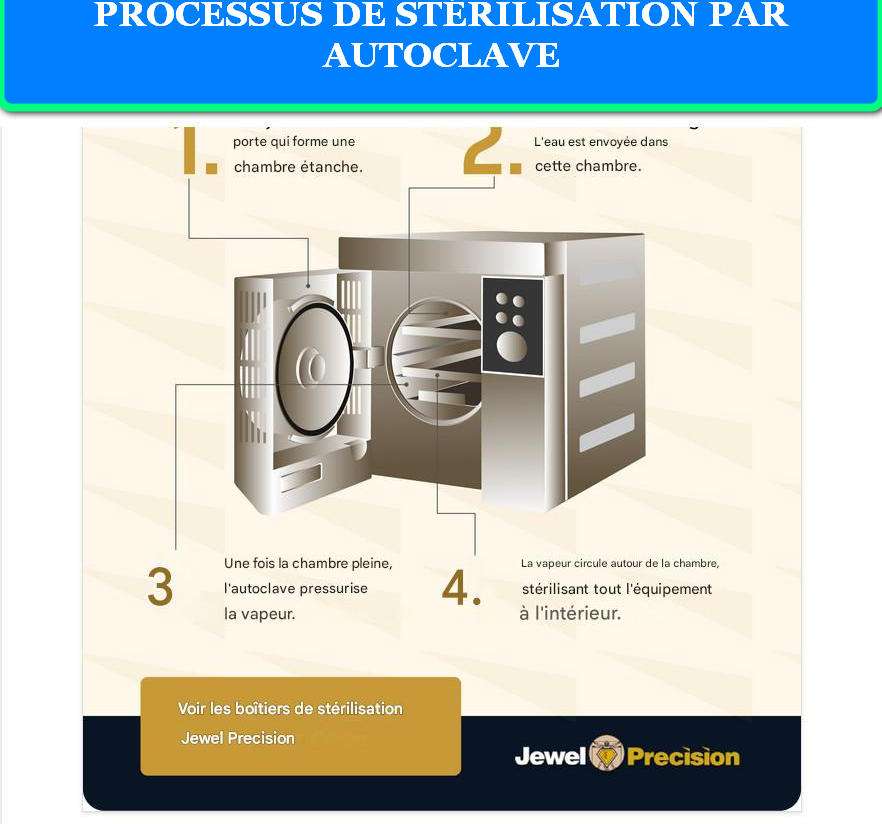

Le phénomène de dépôt blanc après stérilisation représente l’une des problématiques les plus préoccupantes dans le domaine de la stérilisation des dispositifs médicaux. Ces résidus blanchâtres, qui apparaissent sur les instruments chirurgicaux, les contenants de stérilisation et les matériaux d’emballage après un cycle d’autoclave, constituent un défi majeur pour les professionnels de santé du monde entier.

Cette manifestation, également connue sous le terme de « taches blanches » ou « résidus de stérilisation », se caractérise par l’apparition de dépôts minéraux, de résidus chimiques ou de précipités qui adhèrent aux surfaces des dispositifs médicaux pendant le processus de stérilisation. Le phénomène peut prendre diverses formes : film blanchâtre, poudre fine, taches opaques ou dépôts cristallins, chacune ayant des causes spécifiques et des implications différentes pour la sécurité des patients.

L’importance critique de ce problème dans le secteur médical ne peut être sous-estimée. En effet, la présence de dépôts blancs remet en question l’efficacité du processus de stérilisation et soulève des interrogations légitimes sur la sécurité des dispositifs médicaux. Ces résidus peuvent potentiellement masquer des contaminants, créer des conditions propices au développement bactérien, ou encore causer des réactions indésirables chez les patients lors de l’utilisation des instruments.

L’impact sur la sécurité des patients est multidimensionnel. D’une part, les dépôts blancs peuvent compromettre la stérilité des instruments en créant des zones où les micro-organismes peuvent survivre ou se développer. D’autre part, ils peuvent entraîner des dysfonctionnements des dispositifs médicaux, réduire leur durée de vie utile, et dans certains cas, provoquer des réactions allergiques ou inflammatoires chez les patients. Cette problématique oblige les établissements de santé à adopter des protocoles stricts de vérification post-stérilisation et peut conduire à l’annulation d’interventions chirurgicales, avec toutes les conséquences que cela implique.

La prévalence mondiale de ce problème témoigne de sa complexité et de la diversité des facteurs qui l’influencent. Des hôpitaux européens aux centres de santé africains, en passant par les établissements nord-américains et asiatiques, tous sont confrontés à cette problématique, bien que les causes et les solutions puissent varier selon les contextes géographiques, économiques et technologiques. Cette universalité du phénomène souligne l’importance d’une approche coordonnée et standardisée pour sa prévention et sa résolution.

2. CAUSES PRINCIPALES DES DÉPÔTS BLANCS

2.1 Qualité de l’eau et dépôts minéraux

La qualité de l’eau constitue le facteur déterminant dans la formation des dépôts blancs après stérilisation. Les minéraux dissous dans l’eau, principalement le calcium et le magnésium, sont les principaux responsables de ces manifestations. Lorsque l’eau est chauffée lors du processus de stérilisation, ces minéraux précipitent et forment des dépôts de carbonate de calcium et de magnésium qui apparaissent sous forme de film blanchâtre ou de taches opaques.

Données clés : Une eau contenant plus de 150 mg/L de calcium ou 50 mg/L de magnésium est considérée comme « dure » et susceptible de provoquer des dépôts significatifs. La concentration optimale recommandée pour la stérilisation est inférieure à 0,4 mg/L pour les silicates et moins de 2 mg/L pour les sels dissous totaux.

Les carbonates et bicarbonates présents naturellement dans l’eau se décomposent sous l’effet de la chaleur, libérant du dioxyde de carbone et laissant des résidus minéraux sur les surfaces. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les régions où l’eau de distribution présente une dureté élevée, nécessitant des traitements spécifiques pour être utilisée en stérilisation.

2.2 Résidus de détergents et agents chimiques

Les résidus de détergents non rincés représentent une cause majeure de dépôts blancs. Les agents de nettoyage utilisés dans le prétraitement des instruments peuvent laisser des résidus alcalins qui, sous l’effet de la chaleur et de la vapeur, forment des précipités blanchâtres. Cette problématique est exacerbée par l’utilisation croissante de laveuses-désinfecteuses automatisées qui peuvent réduire les temps de rinçage pour optimiser les cycles.

Les surfactants anioniques contenus dans certains détergents peuvent augmenter le pH et contribuer à la formation de dépôts. Les agents de séchage alcalins, souvent appliqués en fin de cycle de lavage, sont particulièrement problématiques car ils laissent des résidus qui ne sont pas éliminés par rinçage et qui se concentrent lors de la stérilisation.

2.3 Corrosion et oxydation des instruments

L’usage répété d’instruments métalliques dans des environnements de stérilisation peut provoquer leur corrosion et oxydation. Les oxydes métalliques qui se forment, particulièrement l’oxyde d’aluminium sur les contenants en aluminium, apparaissent sous forme de dépôts blanchâtres. Cette corrosion est accélérée par l’utilisation de détergents agressifs, de lingettes désinfectantes à pH élevé, ou par des cycles de stérilisation répétés sans entretien approprié.

La passivation des instruments en acier inoxydable peut être compromise par des cycles de stérilisation flash répétés ou par l’exposition à des concentrations élevées de chlorures, créant des points de corrosion qui servent de sites de nucléation pour les dépôts minéraux.

2.4 Contamination des conduites de vapeur

La contamination des lignes de vapeur constitue une cause fréquente et souvent négligée des dépôts blancs. Les conduites vieillissantes, la corrosion interne des tuyauteries, et l’accumulation de résidus dans les générateurs de vapeur peuvent introduire des contaminants qui se déposent sur les instruments lors de la condensation de la vapeur.

Cas emblématique : Le Windsor Regional Hospital en Ontario a dû annuler des centaines de chirurgies en 2016 à cause de la contamination de conduites de vapeur vieilles de 54 ans, nécessitant un investissement de 1,5 million de dollars pour remplacer le système.

Les additifs chimiques utilisés dans les systèmes de vapeur centralisés, tels que les inhibiteurs de corrosion ou les agents de traitement de l’eau, peuvent également contribuer aux dépôts lorsqu’ils ne sont pas correctement dosés ou éliminés.

2.5 Qualité insuffisante de la vapeur d’autoclave

Une vapeur de qualité insuffisante, contenant trop d’humidité ou des impuretés, favorise la formation de dépôts. La vapeur doit être sèche à au moins 97% pour éviter l’entraînement de contaminants liquides. Une vapeur « mouillée » transporte plus facilement les minéraux dissous et les dépose lors de la condensation.

Les pièges à vapeur défaillants, les régulateurs de pression mal ajustés, ou l’isolation insuffisante des conduites peuvent contribuer à dégrader la qualité de la vapeur et favoriser les dépôts.

2.6 Peroxyde d’hydrogène concentré

Les stérilisateurs basse température utilisant du peroxyde d’hydrogène vaporisé à des concentrations supérieures à 90% peuvent provoquer l’apparition de dépôts blancs, particulièrement sur les contenants et les emballages à usage unique. Ce phénomène s’accompagne parfois d’un « brouillard blanc » visible après le cycle de stérilisation.

L’oxydation puissante du peroxyde d’hydrogène peut interagir avec les matériaux des instruments et des emballages, créant des résidus qui n’apparaissent pas avec la stérilisation vapeur traditionnelle. Cette problématique nécessite des protocoles de nettoyage et de rinçage particulièrement rigoureux avant la stérilisation.

3. NORMES INTERNATIONALES DE STÉRILISATION

3.1 Normes européennes

L’Union européenne a établi un cadre réglementaire strict pour la stérilisation des dispositifs médicaux. La norme EN 556-1 constitue la référence fondamentale, spécifiant les exigences pour qualifier de stérile un dispositif stérilisé terminalement. Cette norme, adoptée également en Australie et en Chine, définit les critères de validation des procédés de stérilisation et les exigences de qualité des dispositifs finaux.

La norme ISO 11139:2018 fournit le vocabulaire de base pour la stérilisation des produits de santé et constitue une référence internationale pour l’harmonisation des terminologies. Elle s’accompagne de la norme ISO 11137 qui regroupe l’ensemble des exigences de stérilisation par rayonnements ionisants (bêta, gamma) pour les dispositifs médicaux.

Cadre réglementaire européen : Le Règlement UE 2017/745 impose des exigences strictes pour les instruments chirurgicaux réutilisables, incluant des spécifications détaillées pour le nettoyage, la désinfection, la stérilisation, l’entretien et les tests de fonctionnement.

Les normes NF EN ISO 14937, NF EN 550 et NF EN 554 complètent ce dispositif en définissant les exigences générales pour la caractérisation d’un agent stérilisant, la stérilisation à l’oxyde d’éthylène, et la stérilisation par la chaleur humide respectivement. Ces normes imposent le respect des Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière (BPPH) lors des processus de stérilisation.

3.2 Normes américaines

Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) reconnaît actuellement 57 normes et spécifications techniques ISO relatives à la stérilité. Cette reconnaissance s’est récemment enrichie de nouvelles normes, notamment l’ISO 22441:2022 qui traite de la stérilisation au peroxyde d’hydrogène vaporisé à basse température.

L’Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) développe des standards techniques complémentaires, particulièrement en matière de qualité de l’eau pour la stérilisation. Ces standards définissent les exigences de résistivité de l’eau (supérieure à 1 méga-ohm/cm) et les seuils de contamination acceptable.

Statistique FDA : Environ 50% de tous les dispositifs médicaux stériles aux États-Unis sont stérilisés à l’oxyde d’éthylène, ce qui nécessite des protocoles spécifiques pour prévenir les résidus de stérilisation.

3.3 Normes chinoises

La Chine a développé un système normatif spécifique avec les standards GB 5749-2006 pour la qualité de l’eau potable, récemment mis à jour avec l’édition 2022. Ces normes établissent une classification de l’eau en six catégories (Classe I, II, III, IV, V, et Inférieure V), avec des restrictions progressives sur les polluants selon les catégories.

Les nouveaux standards 2022 couvrent les facteurs de risque biologiques, chimiques, physiques et autres dans l’eau potable, avec des exigences spécifiques pour la stérilisation. La norme impose que « l’eau potable doit être traitée par stérilisation » et définit des critères hygiéniques stricts.

Cependant, la Chine fait face à des défis considérables : près de 25% des résidents urbains n’ont pas accès à une eau potable de qualité appropriée, et plus de la moitié de la pollution de l’eau provient de l’utilisation des terres et de leur dégradation. Ces contraintes influencent directement la qualité des processus de stérilisation dans les établissements de santé.

3.4 Normes africaines et défis spécifiques

Les pays africains font face à des défis particuliers en matière de stérilisation, principalement liés aux infrastructures limitées et à la qualité variable de l’eau. Médecins Sans Frontières recommande la stérilisation à la vapeur comme seule méthode fiable pour les dispositifs médicaux immergeables et thermorésistants dans les contextes à ressources limitées.

Des solutions adaptées ont été développées, comme l’utilisation d’autoclaves All American pour les zones rurales des pays en développement. Ces équipements, bien qu’ayant des limitations, offrent une alternative viable dans les contextes où les infrastructures conventionnelles ne sont pas disponibles.

L’absence de normes harmonisées au niveau continental et les variations importantes de qualité de l’eau entre les régions créent des défis spécifiques nécessitant des adaptations locales des protocoles internationaux de stérilisation.

4. EXEMPLES ET CAS PRATIQUES PAR CONTINENT

4.1 Europe

Le cas du Windsor Regional Hospital en Ontario, Canada, illustre parfaitement les conséquences dramatiques des dépôts blancs après stérilisation. Durant l’été 2016, l’établissement a été contraint d’annuler des centaines d’interventions chirurgicales, soit 40 à 50 procédures par jour, en raison de l’apparition mystérieuse de taches sur les matériaux d’emballage des plateaux d’instruments stérilisés.

L’enquête approfondie a révélé que la cause provenait des conduites de vapeur vieilles de 54 ans reliant la centrale vapeur aux autoclaves. Ces tuyauteries corrodées introduisaient des contaminants dans la vapeur qui se déposaient ensuite sur les emballages lors de la condensation. La solution adoptée a nécessité l’installation d’un générateur vapeur-vapeur de 500 000 dollars canadiens, accompagné d’une nouvelle tuyauterie, représentant un investissement total de 1,5 million de dollars.

En Europe, les hôpitaux ont progressivement adopté des systèmes d’eau déionisée avec des spécifications strictes de résistivité supérieure à 1 méga-ohm/cm. Ces systèmes permettent de réduire significativement les dépôts minéraux. L’utilisation de filtres à vapeur submicroniques s’est également généralisée, ces dispositifs coûtant entre 5 000 et 10 000 euros incluant l’installation, soit une solution beaucoup plus économique que le remplacement complet des systèmes de vapeur.

Les établissements européens ont également développé des protocoles de maintenance préventive incluant des tests réguliers de qualité de la vapeur, avec vérification que celle-ci soit sèche à au moins 97%. Cette approche préventive a permis de réduire significativement les incidents liés aux dépôts blancs et d’éviter les coûteuses interruptions d’activité chirurgicale.

4.2 Amérique

Aux États-Unis, la FDA supervise la stérilisation de dispositifs médicaux représentant un marché de plusieurs milliards de dollars. Environ 50% de tous les dispositifs médicaux stériles américains sont traités à l’oxyde d’éthylène, nécessitant des protocoles spécifiques pour prévenir les résidus de stérilisation qui peuvent apparaître sous forme de dépôts blancs.

Les solutions de filtration à vapeur ont été largement adoptées dans les établissements américains, avec des coûts d’installation variant entre 5 000 et 10 000 dollars. Ces systèmes offrent une alternative économique aux rénovations complètes d’infrastructure, permettant de capturer les impuretés responsables des taches de stérilisation tout en servant de séparateur de condensat.

Case Medical, partenaire EPA Safer Choice Partner of the Year, a développé des solutions innovantes incluant des détergents certifiés EPA Safer Choice, biodégradables et non toxiques. Leurs recherches ont identifié que les problèmes de dépôts blancs sont « toujours chimiques » et recommandent l’utilisation de moins de produits chimiques, de détergents pH neutre, et de rinçages approfondis pour maintenir la durée de vie utile des contenants SteriTite et autres dispositifs.

Les établissements américains utilisent des systèmes de purification d’eau avec des spécifications de résistivité strictes supérieures à 1 méga-ohm/cm. Cette approche technique, combinée à des protocoles de maintenance rigoureux, a permis de réduire significativement l’incidence des dépôts blancs dans les grandes institutions médicales américaines.

4.3 Chine

La Chine présente un contexte particulièrement complexe avec ses normes GB 5749-2006 récemment mises à jour en 2022. Le système de classification de l’eau en six catégories (Classe I à Inferior V) impose des restrictions progressives sur les polluants, mais les défis infrastructurels demeurent considérables.

Les infrastructures vieillissantes constituent un défi majeur : environ 25% des résidents urbains chinois n’ont pas accès à une eau potable et à des installations sanitaires appropriées. Cette situation affecte directement la qualité des processus de stérilisation dans les établissements de santé, où la contamination de l’eau peut provoquer des dépôts blancs significatifs.

La pollution de l’eau, dont plus de la moitié provient de l’utilisation des terres et de leur dégradation, crée des défis spécifiques pour la stérilisation médicale. Les établissements chinois investissent massivement dans des systèmes de traitement d’eau sophistiqués, incluant la déionisation et la filtration avancée, pour répondre aux exigences de qualité nécessaires à la stérilisation.

La modernisation en cours avec les standards 2022 introduit des exigences plus strictes pour la stérilisation, imposant que « l’eau potable doit être traitée par stérilisation » et définissant des critères hygiéniques précis. Cette évolution réglementaire pousse les établissements chinois vers l’adoption de technologies de pointe pour la prévention des dépôts blancs.

4.4 Afrique

L’Afrique présente des défis uniques en matière de stérilisation, principalement liés aux infrastructures limitées et à la qualité variable de l’eau. Les établissements de santé africains font face à des contraintes budgétaires et techniques qui nécessitent des solutions adaptées et économiques.

Médecins Sans Frontières a développé des protocoles spécifiques pour les contextes à ressources limitées, recommandant la stérilisation à la vapeur comme seule méthode fiable pour les dispositifs médicaux immergeables et thermorésistants. Leurs initiatives incluent la formation du personnel local et l’adaptation des équipements aux conditions locales.

Les autoclaves All American ont été spécifiquement adaptés pour les zones rurales des pays en développement africains. Bien que présentant certaines limitations par rapport aux équipements de pointe, ces autoclaves offrent une solution viable dans les contextes où les infrastructures conventionnelles ne sont pas disponibles, tout en maintenant des standards de sécurité acceptables.

Le manque d’harmonisation des normes au niveau continental crée des défis additionnels. Chaque pays développe ses propres protocoles, souvent basés sur les ressources disponibles plutôt que sur des standards internationaux optimaux. Cette situation nécessite des adaptations constantes des protocoles de prévention des dépôts blancs selon les contextes locaux et les ressources disponibles.

5. CONSÉQUENCES ET RISQUES

Les conséquences des dépôts blancs après stérilisation dépassent largement le simple aspect esthétique et peuvent avoir des répercussions dramatiques sur le fonctionnement des établissements de santé et la sécurité des patients.

5.1 Annulation de chirurgies et impact sur les patients

L’annulation d’interventions chirurgicales constitue la conséquence la plus immédiate et la plus visible des problèmes de dépôts blancs. Le cas emblématique du Windsor Regional Hospital, avec ses 40 à 50 chirurgies annulées quotidiennement pendant plusieurs semaines, illustre l’ampleur des perturbations possibles. Ces annulations affectent non seulement la planification médicale mais génèrent également un stress considérable pour les patients et leurs familles.

Les retards de traitement peuvent avoir des conséquences médicales graves, particulièrement pour les interventions urgentes ou les pathologies évolutives. La reprogrammation des chirurgies engendre des coûts administratifs supplémentaires et perturbe l’ensemble de la chaîne de soins.

5.2 Risques de contamination potentielle

Les dépôts blancs créent des conditions favorables au développement microbien en masquant potentiellement des contaminants ou en créant des zones où les micro-organismes peuvent survivre au processus de stérilisation. Ces résidus peuvent compromettre l’intégrité de la barrière stérile et remettre en question l’efficacité du processus de stérilisation.

Risque critique : Les dépôts peuvent agir comme des « sites de nucléation » pour la corrosion, créant des conditions où les pathogènes peuvent persister malgré la stérilisation.

La présence de résidus chimiques peut également provoquer des réactions allergiques ou des irritations chez les patients lors de l’utilisation des instruments contaminés.

5.3 Coûts financiers considérables

L’impact financier des dépôts blancs peut atteindre des millions de dollars. L’exemple du Windsor Regional Hospital, avec son investissement de 1,5 million de dollars pour résoudre le problème, démontre l’ampleur des coûts potentiels. Ces dépenses incluent :

- Le remplacement ou la rénovation des équipements de stérilisation

- L’installation de systèmes de filtration et de purification d’eau

- Les coûts de maintenance et de service technique

- La perte de revenus due aux annulations chirurgicales

- Les coûts administratifs de reprogrammation

- Les éventuelles compensations aux patients

5.4 Réduction de la durée de vie des instruments

Les dépôts blancs accélèrent la détérioration des instruments médicaux en créant des conditions propices à la corrosion. Les résidus minéraux et chimiques peuvent attaquer les surfaces métalliques, compromettant la passivation de l’acier inoxydable et réduisant significativement la durée de vie utile des dispositifs.

Cette dégradation prématurée nécessite le remplacement plus fréquent des instruments, générant des coûts supplémentaires considérables. Les contenants de stérilisation utilisés exclusivement dans des stérilisateurs basse température présentent une durée de vie réduite par rapport à ceux traités uniquement par vapeur.

5.5 Impact sur la réputation des établissements

Les incidents liés aux dépôts blancs peuvent gravement affecter la réputation des établissements de santé. La médiatisation d’annulations chirurgicales ou de problèmes de stérilisation peut éroder la confiance des patients et des professionnels de santé. Cette perte de crédibilité peut avoir des conséquences à long terme sur l’attractivité de l’établissement et sa capacité à recruter les meilleurs professionnels.

Les établissements concernés doivent souvent investir dans des campagnes de communication pour restaurer leur image, ajoutant encore aux coûts directs du problème.

6. SOLUTIONS ET MÉTHODES DE PRÉVENTION

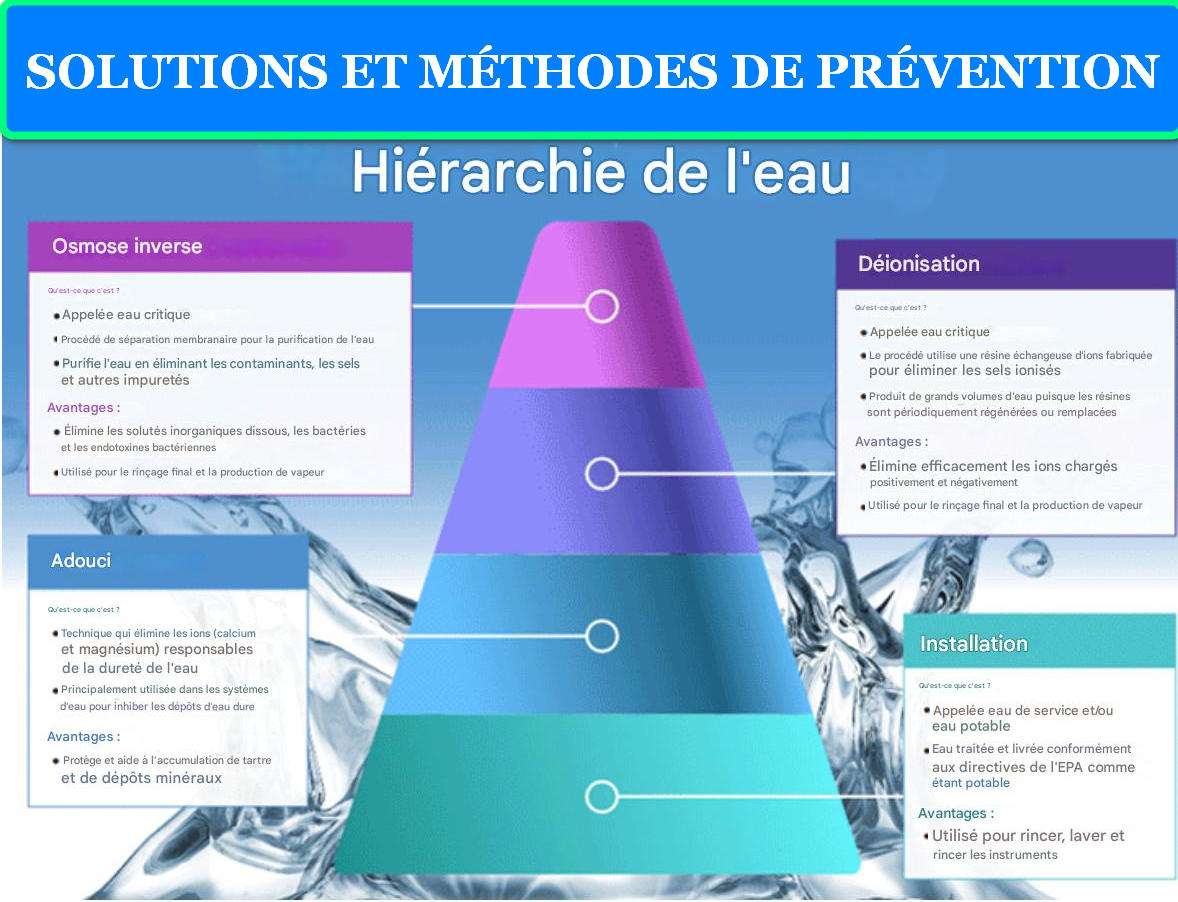

6.1 Utilisation d’eau déionisée de qualité pharmaceutique

L’utilisation d’eau déionisée avec une résistivité supérieure à 1 méga-ohm/cm constitue la solution fondamentale pour prévenir les dépôts minéraux. Cette eau ultra-pure, débarrassée de ses ions dissous, élimine la source principale des dépôts de calcium et magnésium.

Spécifications techniques : L’eau pour stérilisation doit présenter une résistivité >1 méga-ohm/cm, une teneur en silicates <0,4 mg/L, et moins de 2 mg/L de sels dissous totaux pour prévenir efficacement les dépôts blancs.

Les systèmes de déionisation modernes incluent des résines échangeuses d’ions, des filtres à charbon actif, et des systèmes de surveillance en continu de la qualité de l’eau. Ces installations nécessitent un entretien régulier et une surveillance constante pour maintenir leurs performances.

6.2 Installation de filtres à vapeur submicroniques

Les filtres à vapeur submicroniques avec capacité d’absorption chimique représentent une solution économique et efficace. Ces dispositifs, installés directement sur les conduites de vapeur avant leur entrée dans la chambre de stérilisation, capturent les impuretés responsables des taches.

Ces filtres coûtent typiquement entre 5 000 et 10 000 euros incluant l’installation, soit une fraction du coût d’un remplacement complet du système de vapeur. Ils servent également de pièges à condensat et séparateurs d’humidité, améliorant la qualité globale de la vapeur.

6.3 Protocoles de nettoyage optimisés

L’utilisation de détergents pH neutre ou enzymatiques non-ioniques est essentielle pour éviter les résidus alcalins. Ces produits doivent être suivis d’un rinçage approfondi sous eau courante de qualité appropriée.

- Détergents recommandés : pH neutre (6,5-7,5), sans phosphates, biodégradables

- Rinçage : Minimum 3 cycles avec eau déionisée

- Éviter : Les agents de séchage alcalins, les surfactants anioniques

- Inspection : Vérification visuelle systématique après nettoyage

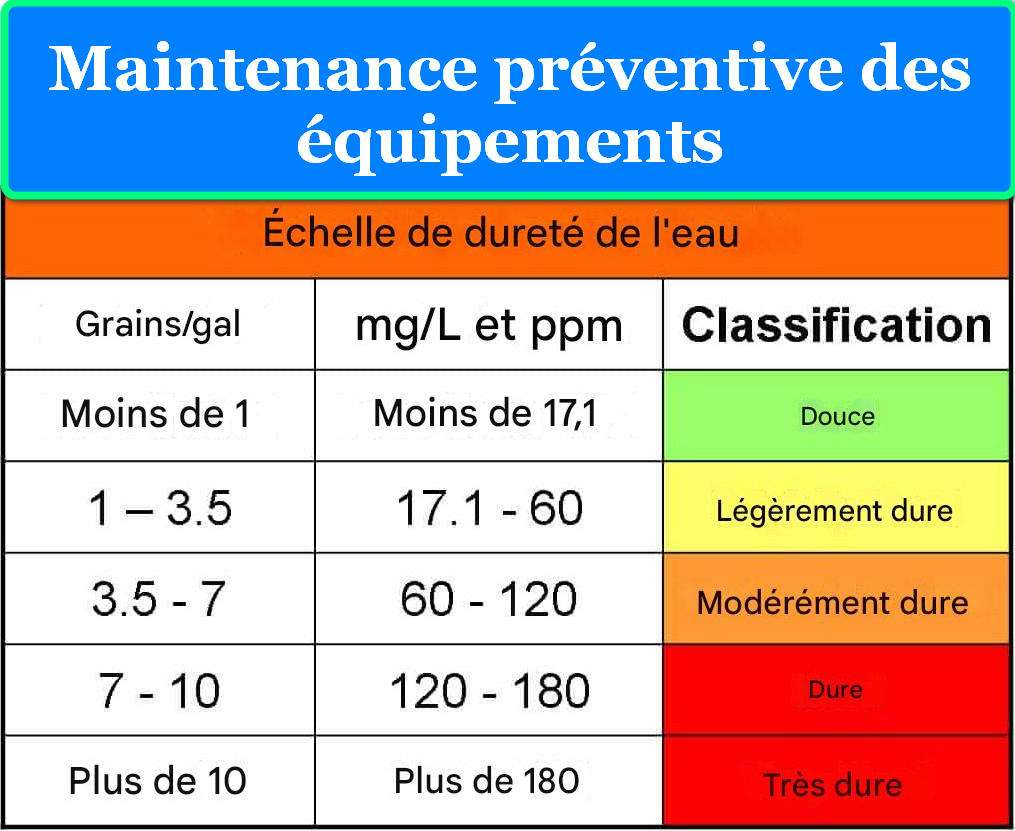

6.4 Maintenance préventive des équipements

La maintenance régulière des autoclaves selon les Instructions For Use (IFU) du fabricant est cruciale. Cette maintenance doit inclure :

- Vérification et nettoyage des pièges à vapeur

- Calibration des régulateurs de pression

- Tests de qualité de vapeur (minimum 97% de vapeur sèche)

- Inspection des conduites et isolation

- Vérification du fonctionnement des cycles de séchage

6.5 Optimisation des cycles de stérilisation

L’optimisation des paramètres de stérilisation permet de réduire significativement les dépôts blancs :

- Éviter la surcharge : Respecter les capacités maximales des autoclaves

- Espacement approprié : Permettre la circulation de vapeur autour des charges

- Sélection de cycle : Choisir le cycle approprié avec temps de séchage adéquat

- Température de retour : Ramener les dispositifs à température ambiante avant utilisation

6.6 Formation et sensibilisation du personnel

La formation continue du personnel est essentielle pour prévenir les dépôts blancs. Cette formation doit couvrir :

- Identification visuelle des différents types de dépôts

- Protocoles de nettoyage et rinçage appropriés

- Procédures de maintenance préventive

- Critères de rejet et de retraitement

- Documentation des incidents et des actions correctives

Recommandation Case Medical : « Utilisez moins de produits chimiques. Utilisez des nettoyants validés, certifiés EPA Safer Choice, qui se rincent facilement, sont performants, biodégradables, non toxiques et plus sûrs pour les patients et le personnel. »

6.7 Systèmes de surveillance et contrôle qualité

La mise en place de systèmes de surveillance continus permet la détection précoce des anomalies :

- Monitoring en temps réel de la qualité de l’eau

- Tests réguliers de la vapeur (dryness fraction)

- Analyse périodique des résidus sur les instruments

- Documentation et traçabilité des cycles de stérilisation

- Alertes automatiques en cas de dérive des paramètres

7. CONCLUSION

Le phénomène de dépôt blanc après stérilisation représente un défi majeur pour les établissements de santé mondiaux, nécessitant une approche multidisciplinaire et une vigilance constante. Cette problématique, bien que complexe, peut être efficacement maîtrisée par l’application rigoureuse de bonnes pratiques et l’adoption de solutions techniques appropriées.

L’analyse des causes principales révèle que la qualité de l’eau demeure le facteur déterminant, nécessitant l’utilisation d’eau déionisée de qualité pharmaceutique avec une résistivité supérieure à 1 méga-ohm/cm. Les solutions techniques, comme les filtres à vapeur submicroniques, offrent des alternatives économiques aux rénovations complètes d’infrastructure, avec des coûts d’installation de 5 000 à 10 000 euros contre des millions pour les remplacements complets de systèmes.

La formation du personnel et l’établissement de protocoles standardisés constituent des piliers essentiels de la prévention. L’adoption de détergents pH neutre, l’élimination des agents de séchage alcalins, et la mise en place de cycles de rinçage appropriés permettent de réduire significativement l’incidence des dépôts blancs.

Les perspectives d’avenir incluent le développement de technologies de surveillance en temps réel, l’harmonisation internationale des normes de qualité de l’eau pour la stérilisation, et l’intégration de systèmes de contrôle qualité automatisés. L’évolution vers des solutions plus durables et respectueuses de l’environnement, comme les détergents biodégradables certifiés EPA Safer Choice, représente également une tendance prometteuse.

Face à ces enjeux, il est impératif que chaque établissement de santé développe une stratégie complète de prévention des dépôts blancs, adaptée à son contexte spécifique mais basée sur les meilleures pratiques internationales. Cette approche préventive, bien qu’exigeant des investissements initiaux, se révèle infiniment plus économique que la gestion des conséquences d’incidents de stérilisation.