COMMENT CALIBRER UN TENSIOMÈTRE : GUIDE TECHNIQUE COMPLET

1. Introduction

La calibration des tensiomètres représente un enjeu critique de santé publique mondiale, affectant directement le diagnostic et le suivi de l’hypertension artérielle qui touche 1,28 milliard de personnes dans le monde selon l’Organisation Mondiale de la Santé. Une mesure de tension artérielle erronée de seulement ±5 mmHg peut conduire à une mauvaise classification diagnostique chez jusqu’à 84 millions de patients hypertendus, générant des coûts économiques estimés à 12 milliards de dollars annuellement aux États-Unis seulement.

L’importance de la précision métrologique des sphygmomanomètres s’étend au-delà des considérations cliniques. Les études épidémiologiques démontrent qu’une dérive de calibration de ±3 mmHg sur la pression systolique peut modifier l’incidence rapportée d’hypertension de 15% dans une population donnée. Cette variabilité compromet non seulement les décisions thérapeutiques individuelles mais aussi les politiques de santé publique basées sur des données populationnelles.

Le contexte réglementaire international exige une traçabilité métrologique rigoureuse. La norme ISO 81060 établit les critères de performance pour tous les dispositifs de mesure de pression artérielle, tandis que les autorités nationales comme la FDA (États-Unis), l’ANSM (France), ou la PMDA (Japon) imposent des exigences de validation clinique. Dans les pays en développement, l’initiative WHO HEARTS priorise la disponibilité d’appareils calibrés comme pierre angulaire de la prise en charge cardiovasculaire.

2. Types de Tensiomètres et Leurs Spécificités de Calibration

Tensiomètres au Mercure

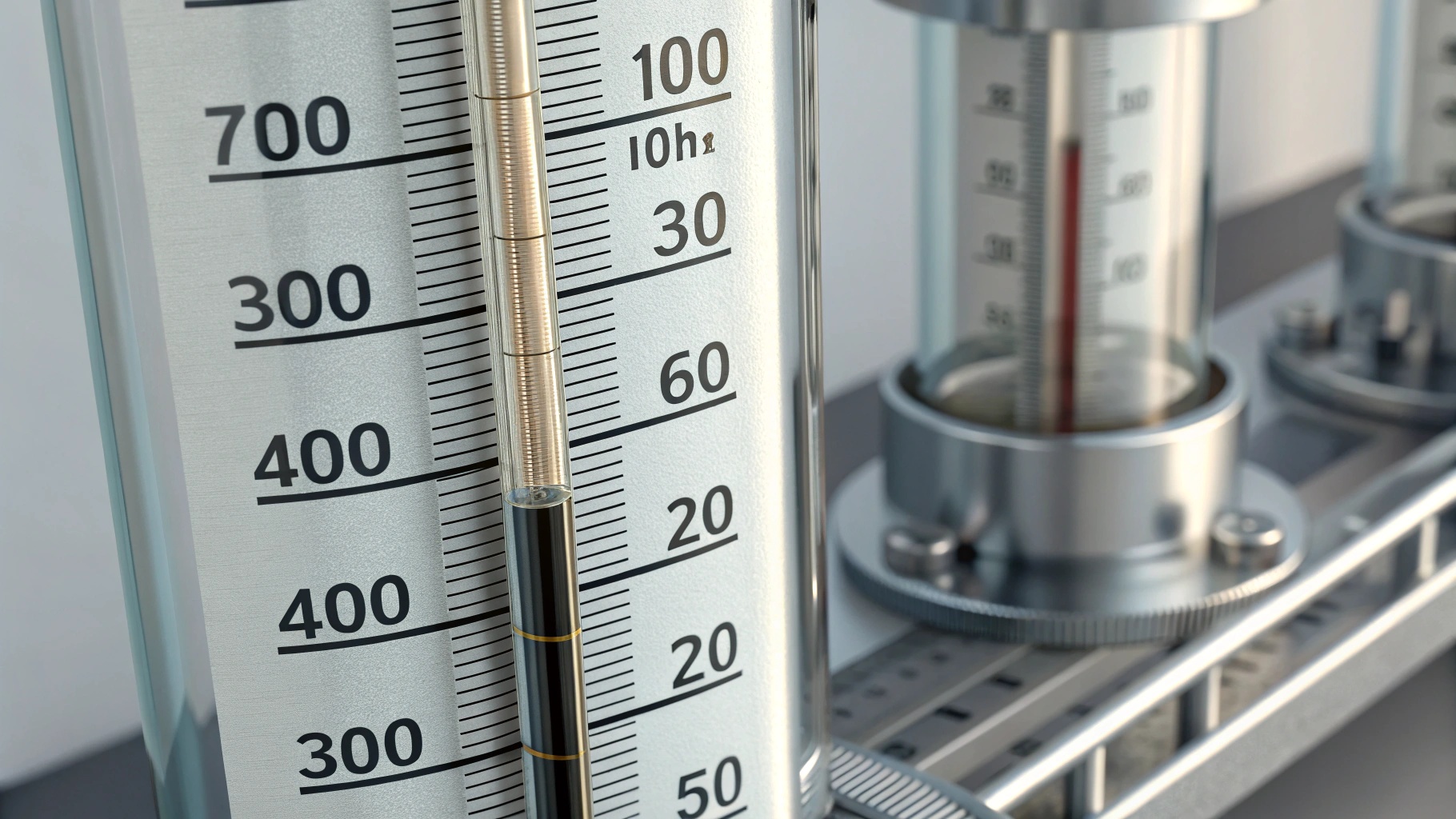

Les sphygmomanomètres au mercure demeurent l’étalon de référence (gold standard) en métrologie de pression artérielle. Leur principe physique repose sur l’équilibre hydrostatique d’une colonne de mercure dont la hauteur est directement proportionnelle à la pression appliquée selon l’équation P = ρgh, où ρ représente la densité du mercure (13 546 kg/m³ à 20°C), g l’accélération gravitationnelle (9,80665 m/s²), et h la hauteur de colonne.

Spécifications techniques critiques :

- Densité du mercure : 13,5459 g/cm³ à 20°C (variation de 0,0025% par degré Celsius)

- Tube de verre borosilicaté, diamètre interne 6-8 mm, graduations tous les 2 mmHg

- Précision intrinsèque : ±0,5 mmHg (limitée par la résolution de lecture visuelle)

- Stabilité long terme : dérive nulle en absence de contamination mercurielle

La calibration d’un tensiomètre au mercure se limite essentiellement à la vérification du niveau zéro et de l’intégrité du système. Le meniscus doit coïncider avec le trait zéro à pression atmosphérique, avec une tolérance de ±1 mmHg. Cependant, les restrictions environnementales croissantes (Convention de Minamata) limitent leur utilisation aux laboratoires de métrologie accrédités.

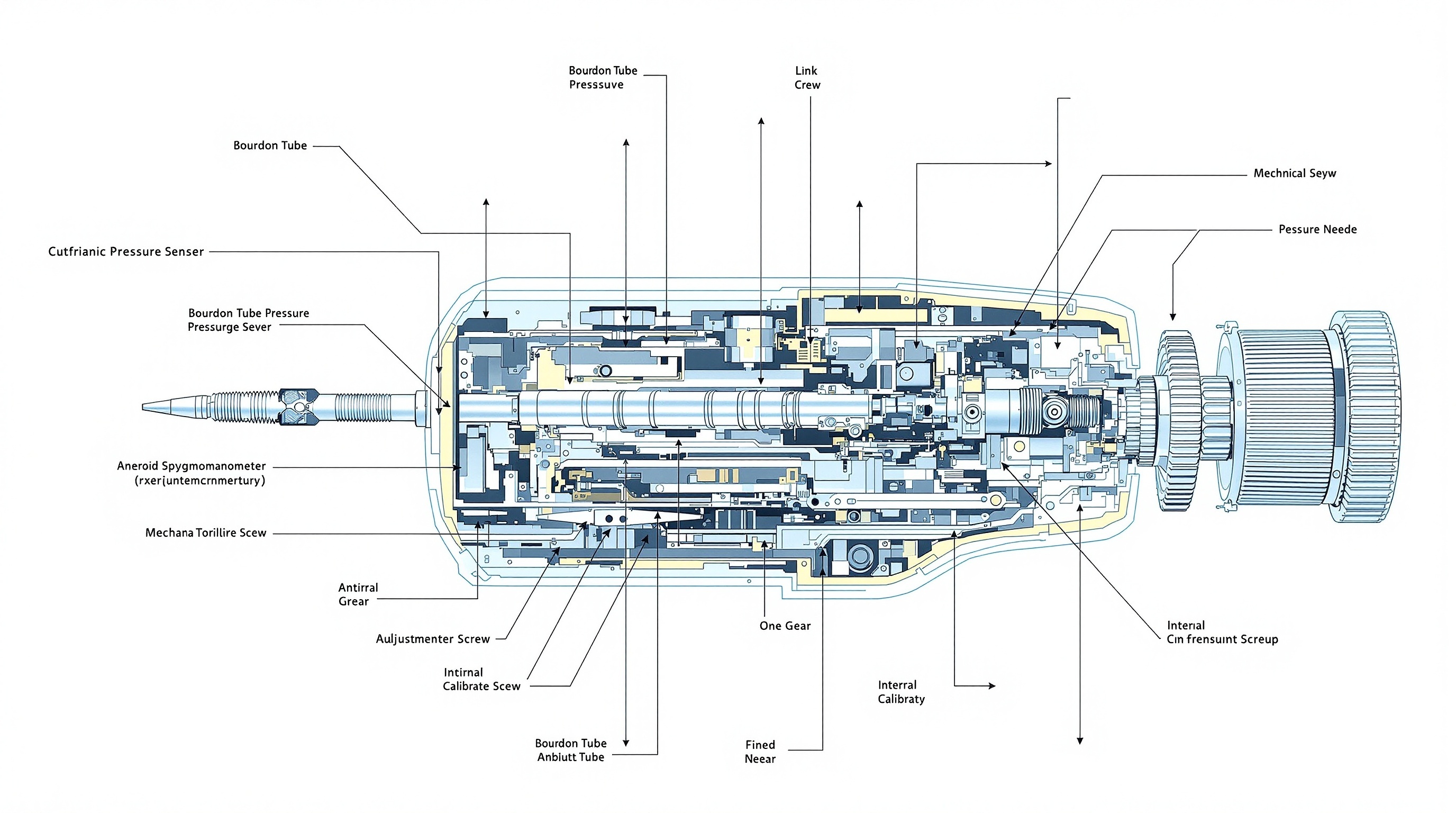

Tensiomètres Anéroïdes

Les sphygmomanomètres anéroïdes utilisent un tube de Bourdon comme élément sensible à la pression. Ce tube métallique en forme de C, généralement en bronze phosphoreux ou laiton, se déforme élastiquement sous l’effet de la pression différentielle entre l’intérieur (pression mesurée) et l’extérieur (pression atmosphérique). Cette déformation mécanique est amplifiée et transmise à une aiguille indicatrice via un système d’engrenages.

Caractéristiques mécaniques :

- Tube de Bourdon : épaisseur 0,1-0,2 mm, rayon de courbure 15-20 mm

- Système d’amplification : rapport 1:50 à 1:100 selon la géométrie

- Graduation cadran : 0-300 mmHg, pas de 2 mmHg

- Précision nominale : Classe 1 (±3 mmHg) selon ISO 81060-1

La sensibilité de ces appareils aux chocs mécaniques, vibrations, et variations thermiques nécessite une calibration fréquente. La dérive temporelle typique atteint 2-5 mmHg par an en usage clinique normal, principalement due au fluage du matériau du tube de Bourdon et à l’usure des composants mécaniques.

Tensiomètres Oscillométriques Numériques

Les dispositifs oscillométriques modernes intègrent des capteurs piézoélectriques ou piézorésistifs pour détecter les micro-oscillations de pression dans le brassard lors du dégonflage. Ces oscillations, générées par les pulsations artérielles, sont analysées par des algorithmes propriétaires pour extraire les valeurs de pression systolique, diastolique et moyenne.

Architecture électronique :

- Capteur de pression : silicium microfabriqué, sensibilité 10-50 mV/mmHg

- Résolution ADC : 12-16 bits, fréquence d’échantillonnage 100-500 Hz

- Algorithme oscillométrique : analyse spectrale + reconnaissance de formes

- Précision système : ±3 mmHg (±2% de la lecture) selon ISO 81060-2

La calibration de ces dispositifs implique la vérification du capteur de pression (composant matériel) et la validation de l’algorithme de traitement (composant logiciel). Les capteurs semi-conducteurs présentent une dérive thermique typique de 0,01%/°C et une dérive temporelle de 0,1% par an, nécessitant des corrections périodiques.

3. Standards Internationaux de Calibration

ISO 81060-1:2007 – Dispositifs Non Automatisés

Cette norme internationale définit les exigences métrologiques pour les sphygmomanomètres non automatisés (mercure et anéroïdes). Les tolérances fondamentales établissent une erreur maximale de ±3 mmHg ou ±2% de la valeur lue, la plus restrictive des deux s’appliquant. Pour les mesures inférieures à 150 mmHg, la tolérance absolue de ±3 mmHg prévaut, tandis que pour les pressions supérieures, la tolérance relative de ±2% devient limitante.

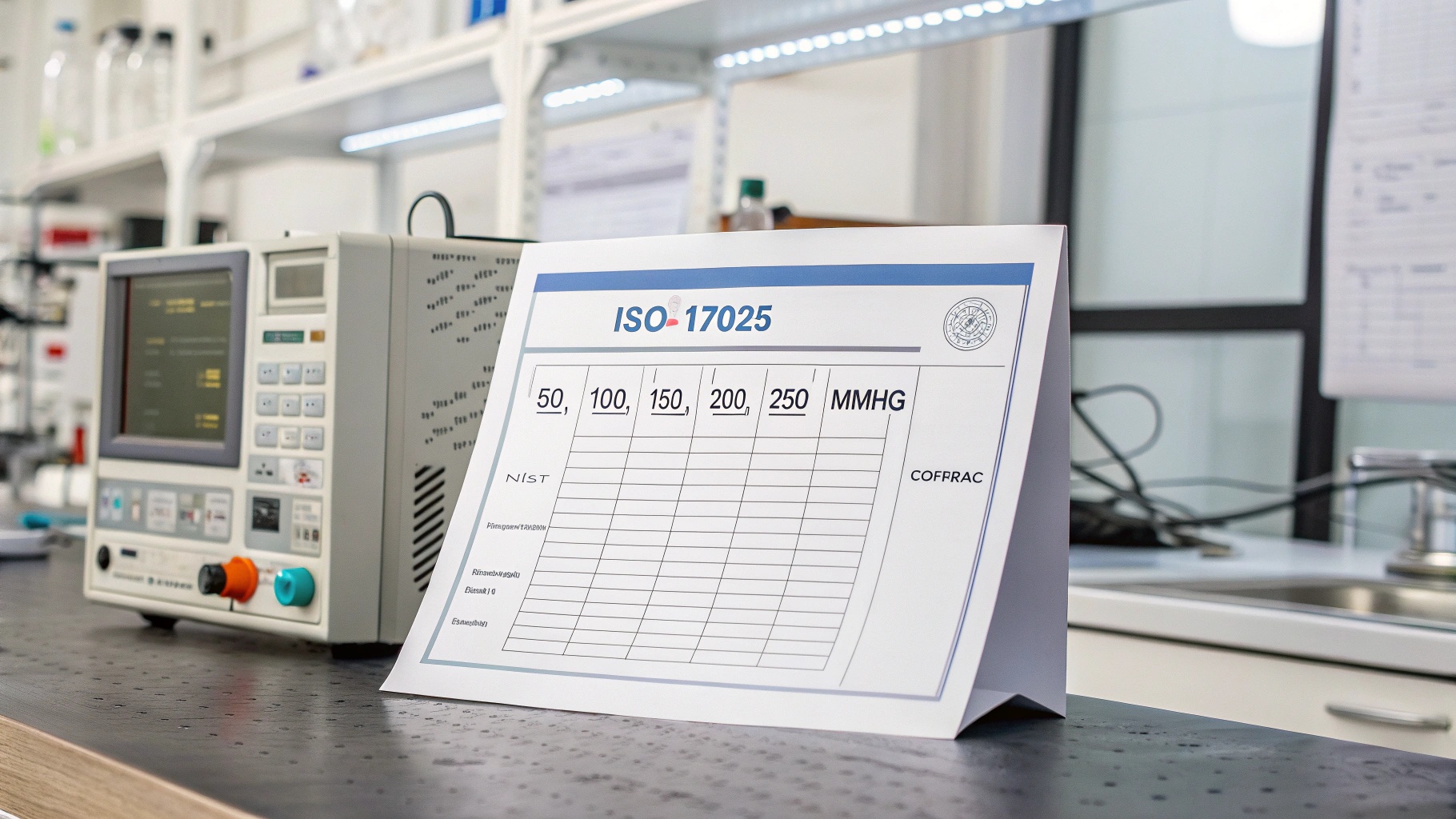

Procédure de test ISO 81060-1 :

- Conditionnement : 24h à 23±2°C, 50±10% HR

- Points de test obligatoires : 0, 50, 100, 150, 200, 250 mmHg

- Répétabilité : 5 mesures par point, écart-type maximal 1 mmHg

- Hystérésis : mesure montante/descendante, écart ≤ 1 mmHg

ISO 81060-2:2018 – Dispositifs Automatisés

L’édition révisée 2018 introduit le protocole de validation clinique universelle développé conjointement par l’AAMI, l’ESH et l’ISO. Ce protocole exige le test sur 85 sujets minimum, répartis selon des critères démographiques stricts : 35% d’hommes, 35% de femmes, 30% répartition libre, avec des pressions couvrant uniformément les plages normotensive, préhypertensive et hypertensive.

Critères de validation ISO 81060-2:2018 :

- Critère 1 : Moyenne des différences ≤ 5 mmHg (systolique et diastolique)

- Critère 2 : Écart-type des différences ≤ 8 mmHg

- Critère 3 : 85% des mesures individuelles dans ±10 mmHg

- Critère 4 : 98% des mesures individuelles dans ±15 mmHg

ANSI/AAMI SP10 – Réglementation États-Unis

Le standard américain SP10:2002/(R)2013 établit les exigences FDA pour les dispositifs de surveillance de pression artérielle non invasive. Contrairement à l’ISO, il impose des tests de performance sous conditions environnementales étendues : températures de 10°C à 40°C, humidité relative de 30% à 75%, et altitudes jusqu’à 3 048 mètres (10 000 pieds).

La FDA exige une soumission 510(k) pour tout nouveau dispositif, incluant une comparaison avec un prédicat légalement commercialisé et des données de validation clinique selon le protocole SP10. Les fabricants doivent démontrer une équivalence substantielle avec des dispositifs de référence préalablement approuvés.

ESH-IP 2010 – Protocole Européen

L’European Society of Hypertension International Protocol 2010 propose une approche de validation séquentielle en trois phases. La Phase 1 teste 15 sujets avec des critères d’arrêt précoce si les performances sont insuffisantes. La Phase 2 étend à 33 sujets avec analyse statistique intermédiaire. La Phase 3 complète l’étude sur 85 sujets avec l’analyse finale.

Standards Nationaux Asiatiques

JCSS Japon : Le Japanese Calibration Service System maintient la traçabilité nationale via le NMIJ (National Metrology Institute of Japan). Les laboratoires accrédités JCSS utilisent des étalons de pression primaires basés sur des balances à piston avec incertitudes de ±0,01% de la mesure.

CNAS Chine : Le China National Accreditation Service for Conformity Assessment supervise plus de 2 800 laboratoires de calibration accrédités. Les standards nationaux GB/T 3053-2007 et YY 0670-2008 adaptent les exigences ISO aux spécificités du marché chinois, notamment pour les dispositifs de médecine traditionnelle intégrant des fonctions de mesure de pression artérielle.

Recommandations WHO – Pays en Développement

L’initiative WHO HEARTS promeut l’utilisation d’appareils validés dans les pays à ressources limitées. Le programme fournit des kits de calibration simplifiés utilisant des manomètres portables traçables au BIPM, permettant la vérification in situ avec une incertitude élargie de ±2 mmHg (k=2, niveau de confiance 95%).

4. Équipements de Référence Nécessaires

Étalons de Pression Primaires

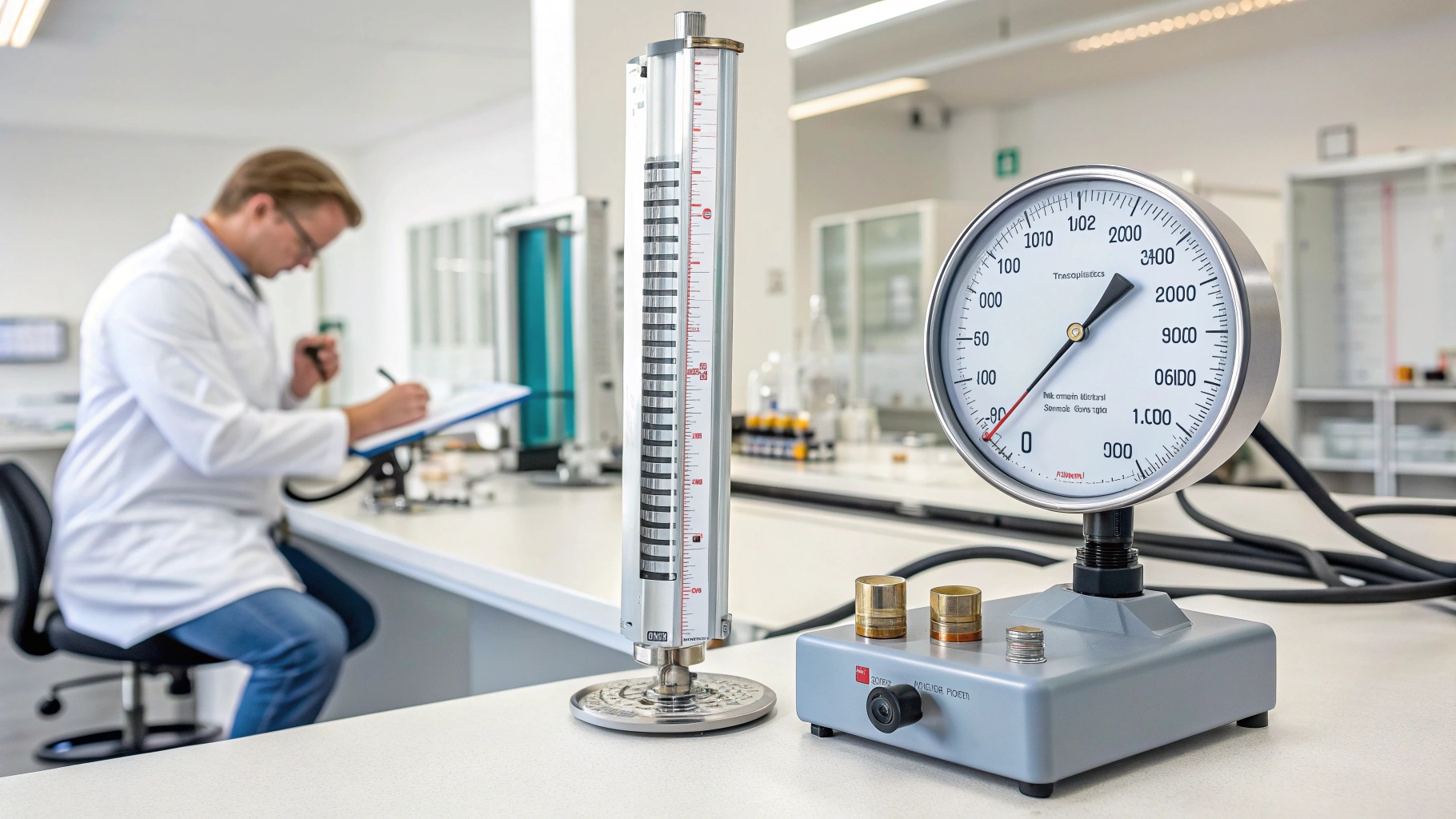

Les laboratoires d’étalonnage accrédités ISO 17025 utilisent des balances à piston (deadweight testers) comme étalons de pression primaires. Ces instruments réalisent la définition du pascal par l’équation P = F/A, où F représente la force gravitationnelle exercée par des masses étalons et A l’aire effective du piston. L’incertitude type atteint 0,01% de la valeur mesurée pour les meilleurs systèmes.

Spécifications des balances à piston :

- Aire effective piston : déterminée par intercomparaison internationale

- Masses étalons : classe E1 selon OIML R111, incertitude ±50 mg/kg

- Correction gravitationnelle locale : ±0,01% selon latitude/altitude

- Température de référence : 20°C ± 0,1°C avec correction dilatation

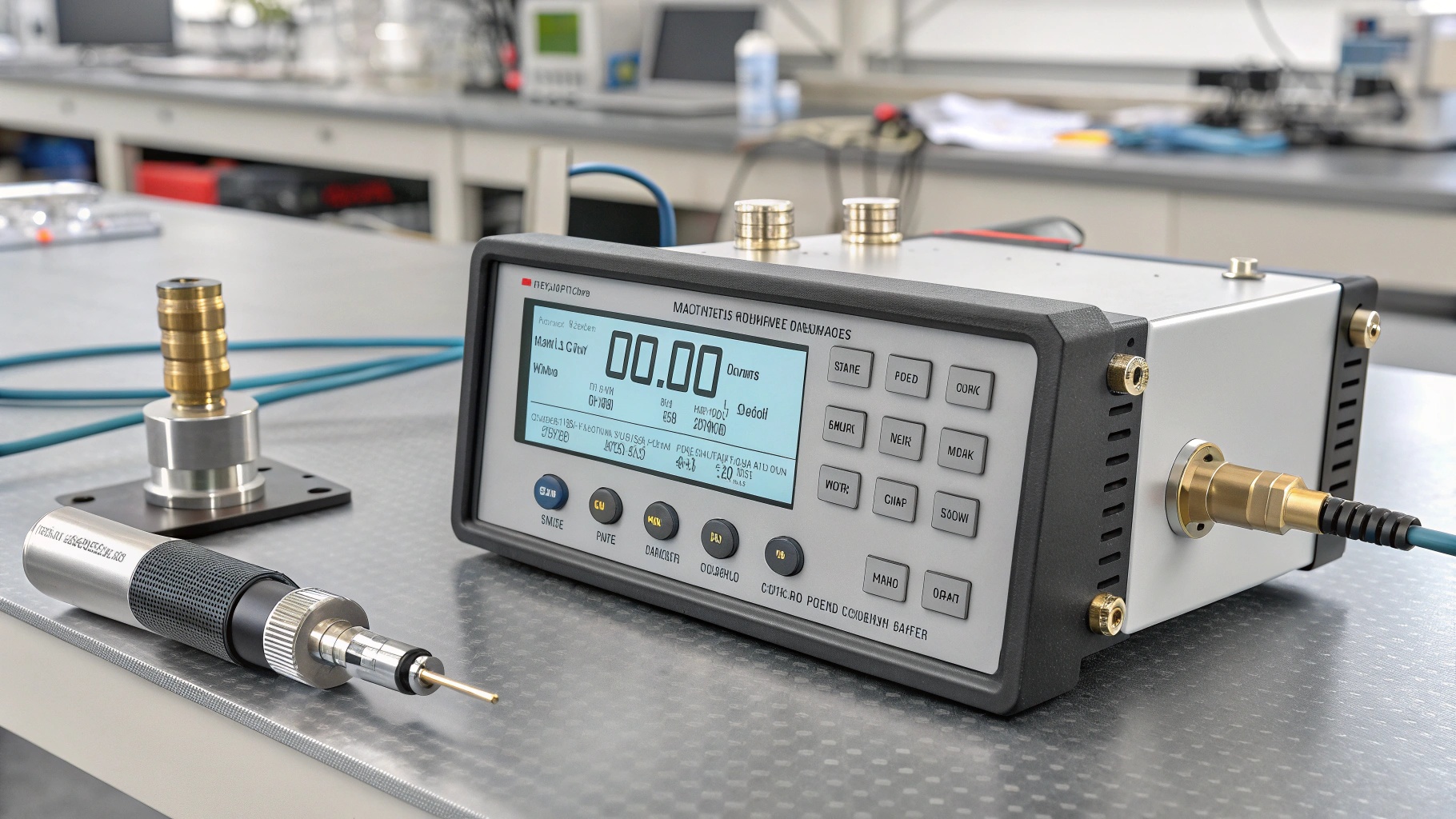

Manomètres Numériques de Référence

Les manomètres électroniques de transfert combinent la précision des capteurs piézorésistifs avec la commodité d’affichage numérique. La résolution de 0,01 mmHg permet la discrimination fine nécessaire à la calibration des tensiomètres cliniques. Ces instruments intègrent des compensations automatiques de température et de linéarité, maintenant leur précision sur des plages étendues.

Simulateurs de Patient Automatisés

Les simulateurs oscillométriques reproduisent fidèlement les signaux physiologiques captés par les tensiomètres automatiques. Ils génèrent des formes d’onde de pression programmables, simulant différentes conditions pathologiques : arythmies, sténoses artérielles, artériosclérose. Les modèles avancés intègrent des bases de données de signaux patients réels pour la validation des algorithmes propriétaires.

Systèmes de Couplage Pneumatique

Les connecteurs en Y permettent la connexion simultanée de l’appareil à calibrer et de l’étalon de référence à une source de pression commune. Le volume mort du connecteur doit être minimisé (< 2 mL) pour éviter les erreurs dynamiques lors des variations de pression. Les raccords Luer-lock sécurisés préviennent les déconnexions accidentelles sous pression.

Conditions Environnementales Contrôlées

L’environnement de calibration respecte les spécifications de la norme ISO 17025 :

- Température : 20°C ± 2°C (contrôle ± 0,5°C pendant la mesure)

- Humidité relative : 50% ± 10% HR (35-65% HR acceptable)

- Pression atmosphérique : correction pour altitude > 500 m

- Vibrations : isolement sismique pour capteurs sensibles

- Contamination : filtration particulaire classe ISO 8 minimum

5. Procédure de Calibration des Tensiomètres Anéroïdes

Phase Préparatoire : Inspection Visuelle

L’inspection préliminaire constitue une étape critique souvent négligée. L’examen du cadran révèle les défauts visuels compromettant la lecture : rayures sur le verre, décollement des graduations, corrosion des éléments métalliques. La vérification de la liberté de mouvement de l’aiguille s’effectue par tapotements légers du boîtier, l’aiguille devant revenir spontanément à sa position initiale sans oscillation résiduelle.

Points de contrôle visuel obligatoires :

- Intégrité du verre de protection (fissures, buée interne)

- État de l’aiguille (déformation, oxydation, parallélisme au cadran)

- Lisibilité des graduations (effacement, décalage, contraste)

- Étanchéité des raccords (corrosion, fissuration des joints)

Étape 1 : Vérification du Point Zéro

PROCÉDURE DÉTAILLÉE : Le tensiomètre, totalement dépressurisé et déconnecté de toute source pneumatique, doit indiquer zéro absolu. La tolérance admissible est de ±3 mmHg selon ISO 81060-1. Si l’écart excède cette limite, l’ajustement du zéro s’effectue via la vis de réglage accessible sur la face arrière du boîtier, nécessitant un tournevis cruciforme de précision.

La correction du zéro modifie la précontrainte du ressort de rappel ou la position angulaire initiale du secteur denté. Une rotation de 15° de la vis correspond typiquement à un déplacement de 1 mmHg de l’indication. L’ajustement s’effectue par itérations successives de 0,5 mmHg jusqu’à obtenir un zéro stable dans la tolérance spécifiée.

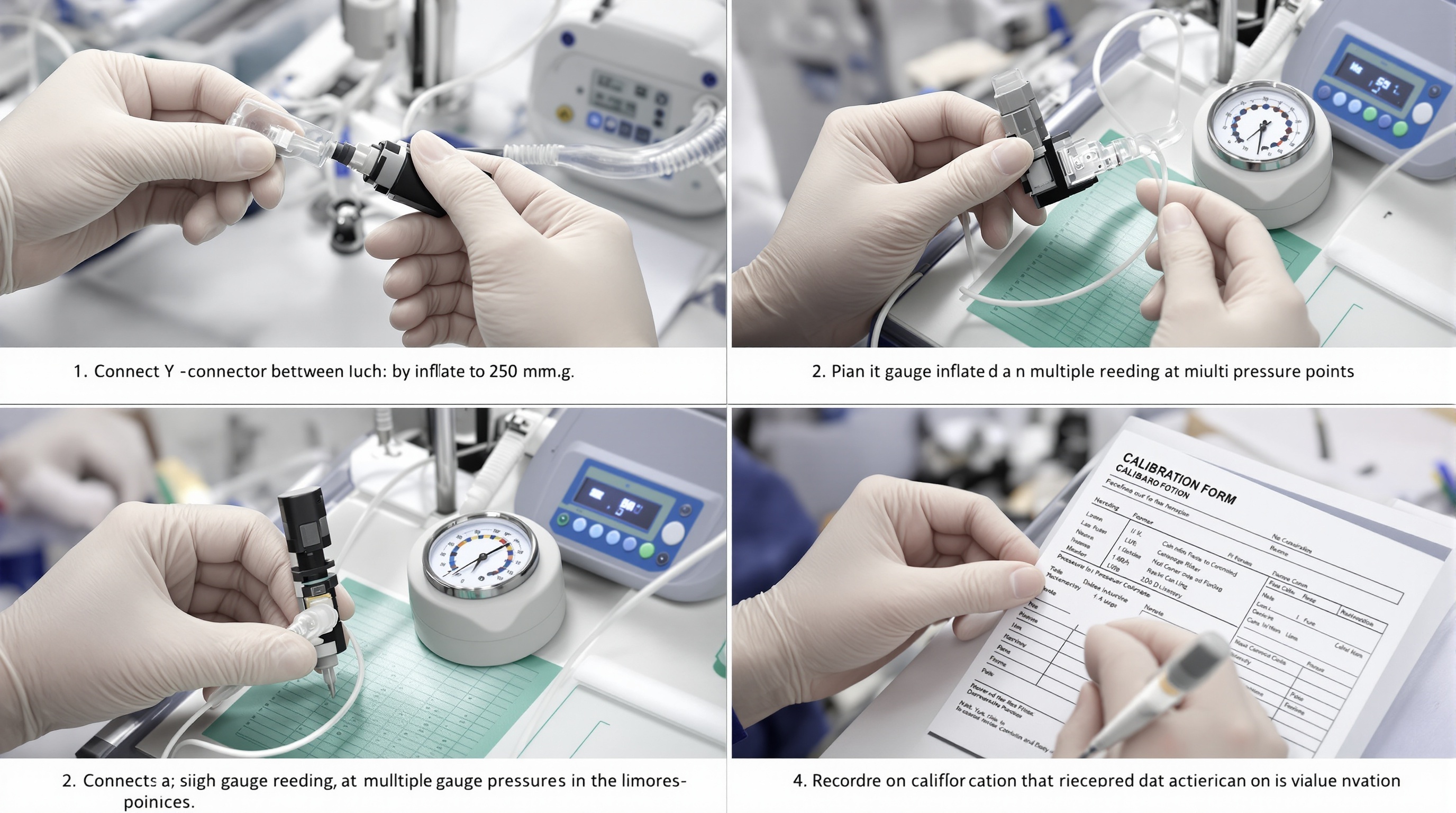

Étape 2 : Assemblage du Circuit de Calibration

CONNEXION SYSTÈME : L’assemblage utilise un connecteur en Y de précision reliant le tensiomètre à calibrer, l’étalon de référence (colonne mercure ou manomètre numérique), et la source de pression (poire manuelle ou pompe automatique). Le volume mort total du circuit ne doit pas excéder 5 mL pour minimiser les effets de compressibilité de l’air.

Étape 3 : Points de Test et Mesures

SÉQUENCE DE MESURE : Les points de test normalisés s’échelonnent de 0 à 250 mmHg par paliers de 50 mmHg : 0, 50, 100, 150, 200, 250 mmHg. Cette progression couvre la plage d’utilisation clinique complète, du dégonflage complet jusqu’aux pressions d’occlusion artérielle maximales rencontrées en pratique.

Protocole de mesure détaillé par point :

- Pressurisation lente à 2-3 mmHg/s jusqu’au point cible

- Stabilisation 30 secondes (élimination transitoires mécaniques)

- Lecture simultanée étalon et tensiomètre à calibrer

- Enregistrement immédiat (éviter erreurs mémoire opérateur)

- Dépressurisation complète avant point suivant

La vitesse de pressurisation contrôlée prévient les effets dynamiques perturbant la mesure. Une montée trop rapide (> 5 mmHg/s) génère des dépassements (overshoot) dus à l’inertie mécanique du système anéroïde. Inversement, une montée trop lente (< 1 mmHg/s) introduit des dérives thermiques et des fuites pneumatiques parasites.

Étape 4 : Analyse des Écarts et Critères d’Acceptation

L’analyse comparative quantifie les écarts entre les indications de l’étalon (valeurs vraies) et du tensiomètre testé. Le critère d’acceptation fondamental stipule un écart maximal de ±3 mmHg ou ±2% de la valeur lue, la condition la plus restrictive s’appliquant.

| Point de Test (mmHg) | Tolérance Absolue (mmHg) | Tolérance Relative (%) | Critère Applicable |

|---|---|---|---|

| 50 | ±3 | ±1 | Absolue |

| 100 | ±3 | ±2 | Absolue |

| 150 | ±3 | ±3 | Équivalent |

| 200 | ±3 | ±4 | Absolue |

| 250 | ±3 | ±5 | Absolue |

Étape 5 : Ajustement et Re-calibration

Si les écarts excèdent les tolérances, un ajustement mécanique interne s’avère nécessaire. Cette intervention délicate requiert l’ouverture du boîtier et l’accès au mécanisme de transmission. La correction s’effectue par modification de la géométrie du système de levier ou ajustement de la tension des ressorts de rappel.

L’ajustement typique implique la rotation micrométrique d’une came excentrique modifiant le rapport de transmission entre le tube de Bourdon et l’aiguille indicatrice. Une correction de 1 mmHg à pleine échelle nécessite généralement une rotation de 2-3° de la came d’ajustement.

6. Procédure de Calibration des Tensiomètres Numériques

Calibration du Capteur de Pression

La calibration du transducteur de pression constitue l’étape fondamentale pour les dispositifs oscillométriques. Les capteurs piézorésistifs modernes présentent une non-linéarité typique de 0,1% de la pleine échelle, nécessitant une correction polynomiale d’ordre 2 ou 3 stockée en mémoire EEPROM du microcontrôleur.

Procédure de calibration capteur :

- Mode service activé (séquence touches secrète fabricant)

- Application 15 points de pression de 0 à 300 mmHg

- Acquisition 100 échantillons par point (filtrage statistique)

- Calcul coefficients correctifs par régression polynomiale

- Programmation EEPROM et validation croisée

La compensation thermique s’effectue simultanément via un capteur de température intégré au die silicium. La dérive thermique typique de 0,01%/°C du gain et 0,1 mmHg/°C du décalage (offset) est compensée par des algorithmes embarqués utilisant des polynômes de correction préenregistrés lors de la calibration usine.

Test des Algorithmes Oscillométriques

La validation des algorithmes propriétaires de détection des pressions systolique et diastolique requiert l’utilisation de simulateurs génèrant des formes d’onde de pression réalistes. Ces signaux synthétiques reproduisent les caractéristiques spectrales des oscillations artérielles : amplitude, fréquence fondamentale, harmoniques, et évolution temporelle lors du dégonflage.

Les simulateurs avancés proposent des bibliothèques de signaux patients couvrant diverses populations : normo-tendus, hypertendus, enfants, personnes âgées, patients arythmiques. Chaque profil est caractérisé par ses paramètres oscillométriques spécifiques : rapport d’amplitude systolique/diastolique, pente de décroissance, largeur spectrale, et artéfacts physiologiques.

Validation Clinique ISO 81060-2

Le protocole de validation clinique selon ISO 81060-2:2018 constitue l’étape ultime de validation d’un nouveau modèle d’appareil. Cette procédure implique le recrutement de 85 sujets minimum selon des critères démographiques stricts et la comparaison avec un étalon de référence (auscultatoire par observateurs entraînés ou système auscultatoire automatisé validé).

Critères de recrutement des sujets :

- Âge ≥ 12 ans, circonférence bras 22-42 cm

- Distribution pressions : 30% normal, 40% hypertension grade 1, 30% grades 2-3

- Répartition homme/femme équilibrée par tranche de pression

- Exclusions : arythmies, tremblements, conversations pendant mesure

Test de Répétabilité et Reproductibilité

L’évaluation de la précision de mesure s’effectue par des tests de répétabilité impliquant 10 mesures consécutives dans des conditions opératoires identiques. L’écart-type des mesures répétées ne doit pas excéder 3 mmHg pour les pressions systolique et diastolique selon les exigences de la norme AAMI SP10.

La reproductibilité inter-opérateur est évaluée par des mesures effectuées par différents utilisateurs sur les mêmes sujets. Cette évaluation quantifie l’influence des variations de procédure (position brassard, vitesse dégonflage, interprétation des signaux) sur la précision globale du système de mesure.

7. Exemples de Pratiques Internationales

Europe : Réseau COFRAC et Accréditations Nationales

France – COFRAC : Le Comité Français d’Accréditation supervise 45 laboratoires spécialisés en métrologie de pression biomédicale. Le LNE (Laboratoire National de Métrologie et d’Essais) maintient les étalons nationaux avec une incertitude de 5 Pa (0,0375 mmHg) sur la plage 0-40 kPa. La périodicité de calibration recommandée est de 12 mois pour les établissements de santé, avec vérifications intermédiaires trimestrielles.

Allemagne – DAkkS : La Deutsche Akkreditierungsstelle intègre 38 laboratoires accrédités selon ISO 17025. La PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) de Brunswick détient les étalons primaires réalisés par balance à piston avec masses étalons de classe E1. L’incertitude élargie (k=2) atteint 0,01% pour les pressions biomédicales, soit 0,025 mmHg à 250 mmHg.

Royaume-Uni – UKAS : L’United Kingdom Accreditation Service coordonne un réseau de 22 laboratoires couvrant l’ensemble du territoire britannique. Le NPL (National Physical Laboratory) de Teddington développe des références primaires innovantes basées sur l’interférométrie laser pour les très faibles pressions, atteignant des incertitudes de 0,001% sur la plage 0-10 kPa.

États-Unis : Infrastructure NIST et Laboratoires A2LA

L’écosystème américain repose sur la traçabilité NIST (National Institute of Standards and Technology) coordonnée par l’A2LA (American Association for Laboratory Accreditation). Plus de 180 laboratoires accrédités distribuent la traçabilité métrologique sur l’ensemble du territoire américain, avec des spécialisations sectorielles : biomédical, aéronautique, pétrochimie.

La Joint Commission impose aux hôpitaux accrédités une calibration annuelle de tous les dispositifs de mesure de pression artérielle, avec documentation traçable et formation du personnel utilisateur. Les non-conformités entraînent des sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension d’accréditation, impactant directement le remboursement Medicare/Medicaid.

Exigences Joint Commission :

- Calibration annuelle par laboratoire accrédité ISO 17025

- Vérifications fonctionnelles trimestrielles par biomédicaux

- Formation utilisateurs documentée (recyclage annuel)

- Traçabilité complète des interventions (CMMS obligatoire)

Japon : Système JCSS et Réglementation PMDA

Le Japanese Calibration Service System coordonné par le NMIJ (National Metrology Institute of Japan) supervise 156 laboratoires accrédités couvrant tous les paramètres métrologiques biomédicaux. L’inspection annuelle obligatoire des appareils médicaux (Pharmaceutical and Medical Device Act) s’applique à tous les dispositifs de classe II incluant les tensiomètres automatisés.

Les centres hospitaliers japonais utilisent massivement des systèmes de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) intégrant la planification des calibrations, la traçabilité des interventions, et l’interfaçage avec les systèmes d’information hospitaliers (HIS). Cette approche systémique réduit les coûts de maintenance de 25% selon l’étude JIRA 2019.

Chine : Réseau CNAS et Standards GB

Le China National Accreditation Service supervise le plus large réseau mondial avec plus de 2 800 laboratoires accrédités. Les standards nationaux GB/T 3053-2007 (méthodes de calibration) et YY 0670-2008 (tensiomètres électroniques) adaptent les exigences internationales aux spécificités du marché chinois, notamment l’intégration de fonctions de médecine traditionnelle.

Afrique : Programme WHO HEARTS

L’initiative WHO HEARTS (Healthy-lifestyle counselling, Evidence-based treatment protocols, Access to essential medicines and technology, Risk-based management, Team-based care, Systems for monitoring) priorise l’accès à des dispositifs de mesure calibrés dans 18 pays africains pilotes.

Le programme distribue des kits de calibration portables comprenant : manomètre de référence numérique (incertitude ±1 mmHg), connecteurs universels, pompe manuelle, mallette de transport durcie. Ces kits permettent la calibration in situ avec une périodicité adaptée aux contraintes locales (6-24 mois selon l’accessibilité géographique).

Pays en Développement : Solutions Adaptées

Les contraintes économiques et logistiques des pays à ressources limitées nécessitent des approches pragmatiques. L’utilisation de tensiomètres au mercure portables comme références de terrain offre un compromis acceptable : précision intrinsèque élevée, maintenance minimale, coût réduit, indépendance énergétique.

Les programmes de formation « train the trainer » développent les compétences locales en métrologie biomédicale. Ces formations de 5 jours couvrent : principes physiques de la mesure de pression, techniques de calibration simplifiées, maintenance préventive, documentation réglementaire adaptée aux contextes locaux.

8. Fréquences de Calibration Recommandées

La détermination des intervalles de calibration résulte d’un compromis entre la dérive instrumentale, le coût des vérifications, et le risque métrologique acceptable. Les recommandations internationales établissent des périodicités différenciées selon la technologie, l’usage, et l’environnement opérationnel.

Tensiomètres Anéroïdes

Usage clinique intensif (> 50 mesures/jour) : calibration tous les 6 mois avec vérifications fonctionnelles mensuelles. La dérive mécanique typique de 2-3 mmHg/an justifie cette périodicité rapprochée, particulièrement en services de cardiologie et urgences où la précision diagnostique est critique.

Usage modéré (10-50 mesures/jour) : calibration annuelle avec vérifications trimestrielles. Cette périodicité convient aux cabinets de médecine générale et services de médecine interne où les contraintes de précision sont moins critiques.

Usage occasionnel (< 10 mesures/jour) : calibration tous les 18-24 mois avec vérifications semestrielles. Applicable aux structures de soins primaires et médecine préventive.

Tensiomètres Numériques

Les dispositifs oscillométriques présentent une stabilité supérieure grâce à la compensation électronique des dérives. La périodicité recommandée s’échelonne de 12 à 24 mois selon les spécifications fabricant et les exigences réglementaires locales.

Critères de révision d’intervalles :

- Historique de dérive (tendance sur 3 calibrations successives)

- Environnement opérationnel (température, humidité, vibrations)

- Criticité clinique (soins intensifs vs médecine générale)

- Coût de l’indisponibilité vs coût de calibration

Vérifications Intermédiaires

Les contrôles quotidiens simplifiés vérifient la fonctionnalité de base sans équipement spécialisé : test du zéro, gonflage/dégonflage normal, absence d’alarmes système. Ces vérifications, tracées sur registre dédié, permettent la détection précoce de dysfonctionnements évitant les dérives critiques.

Calibrations Exceptionnelles

Certaines situations imposent une calibration immédiate hors planning : chute ou choc mécanique, exposition à des conditions extrêmes (température, humidité), réparation ou maintenance corrective, mise en service après stockage prolongé (> 6 mois).

9. Traçabilité Métrologique et Documentation

Chaîne de Traçabilité Internationale

La traçabilité métrologique établit un lien documenté et ininterrompu entre le résultat de mesure et les étalons primaires nationaux ou internationaux. Cette chaîne garantit la cohérence mondiale des mesures de pression artérielle, prérequis à la comparabilité des études cliniques internationales.

Au sommet de la hiérarchie, le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) coordonne les comparaisons clés entre instituts nationaux de métrologie. Ces comparaisons décennales quantifient les écarts entre réalisations nationales du pascal, maintenant l’équivalence mondiale à des niveaux d’incertitude de l’ordre du ppm (partie par million).

Contenu Obligatoire des Certificats

Les certificats de calibration conformes à ISO 17025 documentent exhaustivement les conditions et résultats de calibration :

Informations obligatoires :

- Identification unique du certificat et de l’appareil calibré

- Date et lieu de calibration, identificateur de l’opérateur

- Référence aux procédures de calibration utilisées

- Conditions environnementales (température, humidité, pression)

- Identification et certificats des étalons de référence

- Résultats de mesure avec incertitudes associées

- Conformité aux spécifications applicables

Calcul et Expression des Incertitudes

L’incertitude de mesure quantifie la dispersion des valeurs attribuables au mesurande. Son évaluation suit la méthodologie du GUM (Guide to the expression of Uncertainty in Measurement) considérant toutes les sources d’incertitude : étalon de référence, résolution de lecture, répétabilité, conditions environnementales, méthode de mesure.

Pour la calibration des tensiomètres, l’incertitude élargie typique (k=2, niveau de confiance 95%) s’établit entre ±1 et ±2 mmHg selon la classe de l’équipement de référence utilisé. Cette incertitude se compose principalement de :

- Incertitude étalon : 0,01% à 0,1% selon le type (balance piston vs manomètre numérique)

- Résolution lecture : ±0,5 mmHg (limitation visuelle tensiomètres anéroïdes)

- Répétabilité : 0,5 à 1 mmHg (écart-type de 5 mesures répétées)

- Dérive temporelle : 0,1 à 0,5 mmHg (depuis dernière calibration étalon)

Systèmes de Gestion Informatisés

Les GMAO spécialisées biomédicales (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) intègrent la planification des calibrations, la traçabilité documentaire, et l’interface avec les systèmes d’information hospitaliers. Ces systèmes génèrent automatiquement les alertes de calibration, optimisent les tournées des techniciens, et consolident les indicateurs de performance métrologique.

Étiquetage et Identification

L’étiquetage réglementaire des appareils calibrés matérialise visuellement le statut métrologique. Les étiquettes autocollantes sécurisées indiquent : date de calibration, date de prochaine échéance, laboratoire intervenant, statut conforme/non-conforme. Un code couleur universalisé (vert=conforme, orange=échéance proche, rouge=dépassé) facilite l’identification rapide par les utilisateurs.

10. Erreurs Courantes et Solutions

Fuites Pneumatiques Non Détectées

Symptomatologie : Chute progressive de pression lors des paliers de test, impossibilité de maintenir une pression stable, sous-estimation systématique des valeurs mesurées. Ces fuites microscopiques (< 5 mmHg/min) échappent souvent à la détection lors d’inspections visuelles superficielles.

Solution : Test d’étanchéité systématique par maintien de 200 mmHg pendant 1 minute. Une chute > 2 mmHg/min révèle une fuite significative. La localisation s’effectue par application d’eau savonneuse sur tous les raccords pneumatiques et observation de la formation de bulles.

Conditions Environnementales Non Contrôlées

Impact : Les variations thermiques de ±5°C génèrent des erreurs de 0,1 à 0,2 mmHg par degré sur les systèmes mécaniques, par dilatation différentielle des composants métalliques. L’humidité excessive (> 80% HR) provoque la condensation interne compromettant la précision des capteurs électroniques.

Prévention : Conditionnement minimal 4h à température stable avant calibration. Utilisation d’hygromètres calibrés pour contrôler l’humidité ambiante. Installation de systèmes de climatisation avec régulation ±2°C et ±10% HR dans les laboratoires de métrologie.

Erreurs de Manipulation Opérateur

Causes fréquentes : Lecture de cadran sous angle incorrect (erreur de parallaxe ±1 mmHg), vitesse de pressurisation excessive créant des oscillations mécaniques, non-respect des temps de stabilisation thermique des instruments électroniques.

Formation : Programme de qualification initiale 16h couvrant : principes physiques, procédures normalisées, sources d’erreur, bonnes pratiques. Recyclage annuel avec évaluation pratique sur cas concrets. Certification interne des opérateurs avec traçabilité des habilitations.

11. Conclusion

La calibration rigoureuse des tensiomètres constitue un pilier fondamental de la qualité diagnostique en cardiologie et médecine générale. Cette synthèse technique a démontré la complexité des enjeux métrologiques sous-jacents à la mesure de pression artérielle, depuis les principes physiques élémentaires jusqu’aux protocoles de validation clinique les plus avancés.

L’impact économique et sanitaire des erreurs de mesure justifie pleinement l’investissement dans des infrastructures métrologiques robustes. Les économies de santé publique générées par l’amélioration de la précision diagnostique dépassent largement les coûts des programmes de calibration systématique, comme l’attestent les études pharmaco-économiques récentes.

L’évolution technologique vers la calibration automatisée et l’intégration IoT (Internet of Things) transforme progressivement les pratiques traditionnelles. Les tensiomètres connectés de nouvelle génération intègrent des fonctions d’auto-diagnostic et de télémaintenance prédictive, réduisant les interventions de calibration tout en améliorant la fiabilité métrologique.

La responsabilité professionnelle des techniciens biomédicaux s’étend au-delà de la simple exécution de procédures normalisées. Leur expertise technique garantit la sécurité des patients et la qualité des soins, positionnant la métrologie biomédicale comme une discipline à part entière au cœur de la chaîne de valeur hospitalière moderne.