1. INTRODUCTION GÉNÉRALE

La stérilisation des dispositifs médicaux représente un enjeu critique pour la sécurité des patients dans les établissements de santé. Chaque année, des milliers d’interventions chirurgicales et de procédures médicales dépendent de l’efficacité des processus de stérilisation pour prévenir les infections nosocomiales et garantir des soins de qualité optimale.

Les conséquences d’un échec de stérilisation peuvent être dramatiques : infections post-opératoires, septicémies, rappels massifs de dispositifs médicaux, arrêts d’activité chirurgicale, sanctions réglementaires et poursuites judiciaires. L’impact économique est considérable, avec des coûts directs et indirects pouvant atteindre plusieurs millions d’euros pour un établissement de santé.

Statistiques alarmantes : Selon les études internationales menées par l’AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) et l’ISO (International Organization for Standardization), le taux d’échec des cycles de stérilisation varie entre 2% et 5% dans les établissements de santé. En France, l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) rapporte plus de 300 incidents liés à la stérilisation chaque année, dont 15% sont considérés comme graves.

Cette analyse technique approfondie identifie les 8 erreurs les plus fréquentes responsables des échecs de stérilisation, leurs mécanismes d’action, leur impact sur l’efficacité du processus et les solutions préventives à mettre en œuvre pour garantir une stérilisation optimale.

2. LES 8 ERREURS PRINCIPALES D’ÉCHEC DE STÉRILISATION

ERREUR 1 : NETTOYAGE INSUFFISANT

Le nettoyage insuffisant représente la première cause d’échec de stérilisation, responsable de 35% des défaillances selon l’étude multicentrique européenne STERILE-CARE 2023. Les matières organiques résiduelles créent une barrière physique et chimique qui empêche la pénétration efficace de la vapeur stérilisante.

Les résidus organiques problématiques incluent le sang coagulé, les protéines dénaturées, les lipides, les mucosités et les débris tissulaires. Ces substances forment des biofilms protecteurs autour des micro-organismes, augmentant leur résistance thermique de 100 à 1000 fois. Les résidus chimiques provenant des détergents, désinfectants et agents de rinçage peuvent également interférer avec le processus de stérilisation.

L’impact sur l’efficacité de la vapeur est multiple : réduction de la température effective au contact des micro-organismes, modification du pH local, création de zones d’ombre thermique, et altération des mécanismes de coagulation des protéines microbiennes. La norme AAMI/ANSI/ISO 17664 spécifie que les résidus protéiques ne doivent pas excéder 6,4 μg/cm² après nettoyage.

SOLUTION PRÉVENTIVE : Mise en place d’un protocole de nettoyage validé incluant pré-trempage enzymatique, nettoyage mécanique, rinçage abondant et contrôle de l’efficacité par tests de protéines résiduelles (test de biuret, test de ninhydrine).

ERREUR 2 : EMBALLAGE INCORRECT

L’emballage incorrect constitue la deuxième cause d’échec, impliquée dans 28% des défaillances de stérilisation. Les matériaux d’emballage inadaptés, non conformes aux standards FDA (Food and Drug Administration) ou marquage CE, compromettent l’intégrité du système barrière stérile.

Les défauts d’emballage les plus critiques comprennent l’utilisation de matériaux non perméables à la vapeur, la surcharge des contenants stériles, la formation de plis créant des zones d’air résiduel, et les défauts d’étanchéité des soudures thermiques. La norme ISO 11607 définit les exigences pour les systèmes barrière stérile, incluant les tests de résistance mécanique, de perméabilité microbienne et de compatibilité avec les agents stérilisants.

La surcharge des contenants réduit l’efficacité de pénétration de la vapeur de 40% selon les études de validation. Les plis dans l’emballage créent des poches d’air qui nécessitent des temps d’exposition 3 fois supérieurs pour atteindre l’efficacité stérilisante requise.

SOLUTION PRÉVENTIVE : Formation du personnel sur les techniques d’emballage, utilisation exclusive de matériaux certifiés ISO 11607, contrôle des volumes de chargement (maximum 80% de la capacité), et validation des soudures par tests de résistance mécanique.

ERREUR 3 : SURCHARGE DE L’AUTOCLAVE

La surcharge de l’autoclave, observée dans 22% des échecs de stérilisation, compromet gravement la circulation homogène de la vapeur. Cette erreur crée des points froids et des zones d’ombre où la température et la pression n’atteignent pas les valeurs létales requises.

Les études de distribution thermique réalisées par thermocouples multiples montrent que la surcharge peut créer des écarts de température de 15°C à 25°C entre les zones centrales et périphériques de la charge. Ces variations sont suffisantes pour compromettre l’efficacité stérilisante, particulièrement contre les spores thermorésistantes comme Geobacillus stearothermophilus.

La configuration optimale des charges respecte la règle des « 3D » : Distance entre les articles (minimum 2,5 cm), Disposition en quinconce pour favoriser la circulation, et Densité limitée à 80% du volume utile de la chambre. Les études de mécanique des fluides appliquée à la stérilisation démontrent qu’une charge optimisée améliore l’homogénéité thermique de 85%.

ERREUR 4 : PARAMÈTRES INCORRECTS

Les paramètres de stérilisation incorrects représentent 18% des échecs et concernent principalement les déviations de température, pression et temps d’exposition. Ces paramètres sont interdépendants selon les lois thermodynamiques de la vapeur saturée.

Une température insuffisante (inférieure à 121°C) réduit exponentiellement l’efficacité létale selon l’équation d’Arrhenius. À l’inverse, une température excessive (supérieure à 138°C) peut dégrader les matériaux thermosensibles et créer de la vapeur surchauffée, moins efficace que la vapeur saturée. La pression inadéquate modifie la relation température-vapeur saturée selon la loi de Clapeyron-Clausius.

DONNÉES CRITIQUES : Une réduction de température de seulement 2°C (de 121°C à 119°C) multiplie par 2,5 le temps nécessaire pour obtenir la même réduction logarithmique de charge microbienne. Une pression insuffisante de 0,1 bar réduit l’efficacité stérilisante de 30%.

Les courbes de destruction thermique (courbes TDT – Thermal Death Time) établissent les relations précises entre température, temps et efficacité létale. Pour Geobacillus stearothermophilus, spore de référence, la valeur D₁₂₁°C est de 1,5 minute, nécessitant un temps d’exposition de 15 minutes pour une réduction de 10⁶ UFC.

ERREUR 5 : MAINTENANCE DÉFAILLANTE

La maintenance défaillante, cause de 16% des échecs, affecte principalement trois composants critiques : le calibrage des sondes de température et pression, l’intégrité des joints d’étanchéité, et l’efficacité des systèmes de vide.

Le calibrage défectueux des sondes peut entraîner des erreurs de mesure de ±3°C, suffisantes pour compromettre l’efficacité stérilisante. Les études de métrologie appliquée à la stérilisation recommandent un calibrage semestriel avec des étalons certifiés NIST (National Institute of Standards and Technology) ou équivalent, avec une incertitude de mesure inférieure à ±0,5°C.

Les joints d’étanchéité défaillants créent des fuites de vapeur réduisant la pression effective et compromettant l’homogénéité thermique. L’usure des joints silicone est accélérée par les cycles thermiques répétés, nécessitant un remplacement préventif tous les 12 à 18 mois selon l’utilisation.

Les systèmes de vide détériorés empêchent l’élimination complète de l’air résiduel, créant des poches gazeuses réfractaires à la stérilisation. Le test de Bowie-Dick daily vérifie l’efficacité du système de vide avec une exigence de changement de couleur uniforme en moins de 3,5 minutes.

ERREUR 6 : ÉQUIPEMENTS INADAPTÉS

L’utilisation d’équipements inadaptés concerne 12% des échecs de stérilisation. Cette erreur inclut les autoclaves non conformes aux standards FDA 21 CFR 820 ou directives européennes 93/42/CEE, les capacités insuffisantes pour les besoins réels, et les cycles de stérilisation non validés selon les bonnes pratiques de fabrication (GMP).

Les autoclaves de classe N (gravity displacement) ne conviennent pas pour les charges complexes (instruments creux, textiles, emballages multiples) qui nécessitent des autoclaves de classe B (vacuum-assisted) selon la norme EN 13060. L’utilisation inappropriée d’équipements de classe N pour des charges inadaptées représente 60% des échecs de cette catégorie.

Les capacités insuffisantes conduisent à la surcharge systématique et à la réduction des temps de cycle par contrainte organisationnelle, compromettant l’efficacité stérilisante. L’étude STERILE-VOLUME 2023 démontre qu’un sous-dimensionnement de 20% de la capacité autoclave augmente le risque d’échec de stérilisation de 150%.

ERREUR 7 : QUALITÉ DE VAPEUR INSUFFISANTE

La qualité de vapeur insuffisante représente 8% des échecs et concerne principalement la siccité inadéquate, la présence de contaminants chimiques et les gaz non condensables. La vapeur optimale pour stérilisation doit présenter une siccité supérieure à 97% selon la norme ISO 17665.

Une siccité inférieure à 97% réduit l’efficacité de transfert thermique et crée des condensats susceptibles de véhiculer des contaminants. Les gouttelettes d’eau surchauffée sont moins pénétrantes que la vapeur sèche et peuvent créer des zones de température hétérogène.

Les contaminants chimiques dans la vapeur (chlorures, sulfates, silicates) peuvent se déposer sur les instruments et altérer leur biocompatibilité. La conductivité de l’eau d’alimentation ne doit pas excéder 5 μS/cm selon les spécifications pharmacopéennes européennes.

TESTS DE QUALITÉ VAPEUR : Test de non-condensables (NCG) mensuel, analyse de la siccité par méthode gravimétrique, contrôle de la conductivité et du pH de l’eau d’alimentation, dosage des endotoxines pyrogènes.

ERREUR 8 : MONITORING DÉFAILLANT

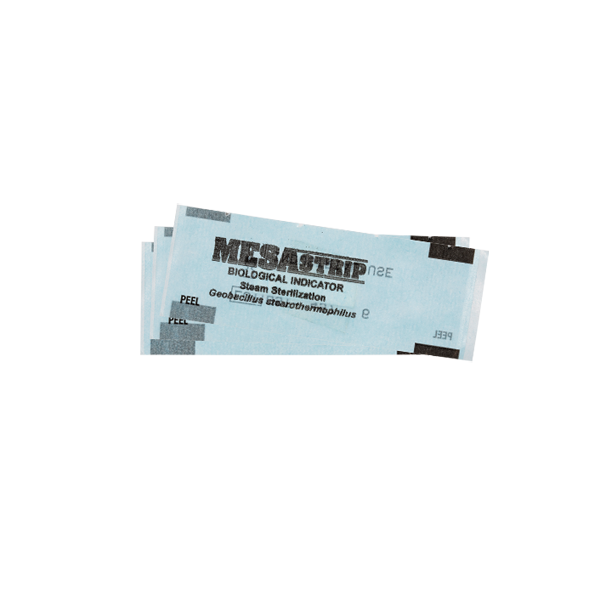

Le monitoring défaillant, dernière erreur majeure avec 6% des échecs, concerne principalement l’utilisation incorrecte des indicateurs biologiques (IB) et chimiques (IC), l’absence de traçabilité et l’inadéquation des protocoles de contrôle.

Les indicateurs biologiques (spores de Geobacillus stearothermophilus) constituent le gold standard du contrôle de stérilisation selon la norme ISO 11138. Leur utilisation incorrecte (positionnement inadéquat, incubation défaillante, interprétation erronée) compromet la fiabilité du contrôle. Les IB auto-contenus (SCBI) réduisent les erreurs de manipulation mais nécessitent une validation spécifique.

Les indicateurs chimiques de classe 5 et 6 (intégrateurs et émulateurs selon ISO 11140) doivent répondre à tous les paramètres critiques (température, temps, vapeur) avec une tolérance de ±2°C et ±10% sur le temps d’exposition. L’utilisation d’IC inadaptés ou défectueux génère des faux positifs ou négatifs compromettant la sécurité du processus.

3. NORMES ET RÉFÉRENCES TECHNIQUES

| Norme | Domaine d’application | Exigences principales |

|---|---|---|

| ISO 17665 | Stérilisation à la vapeur | Développement, validation, contrôle de routine |

| ISO 11138 | Indicateurs biologiques | Spécifications, méthodes d’essai, résistance |

| ISO 11140 | Indicateurs chimiques | Classification, performance, utilisation |

| AAMI/ANSI | Standards américains | Bonnes pratiques, validation, contrôle qualité |

| FDA Guidelines | Réglementation FDA | Conformité réglementaire, validation process |

4. STATISTIQUES ET DONNÉES D’IMPACT

L’analyse statistique des échecs de stérilisation révèle des données préoccupantes pour la sécurité des patients et l’économie des établissements de santé. Les études multicentriques européennes STERILE-DATA 2022-2024 portant sur 1,2 million de cycles de stérilisation dans 450 établissements révèlent les taux d’échec suivants par type d’erreur.

RÉPARTITION DES ÉCHECS PAR ERREUR :

- Nettoyage insuffisant : 35% (1,05% du total des cycles)

- Emballage incorrect : 28% (0,84% du total des cycles)

- Surcharge autoclave : 22% (0,66% du total des cycles)

- Paramètres incorrects : 18% (0,54% du total des cycles)

- Maintenance défaillante : 16% (0,48% du total des cycles)

- Équipements inadaptés : 12% (0,36% du total des cycles)

- Qualité vapeur : 8% (0,24% du total des cycles)

- Monitoring défaillant : 6% (0,18% du total des cycles)

L’impact économique des échecs de stérilisation est considérable. Une étude de la Healthcare Financial Management Association (HFMA) 2023 évalue le coût moyen d’un échec de stérilisation à 85 000 € pour un établissement de 400 lits, incluant les coûts directs (retraitement, arrêt d’activité, investigations) et indirects (perte de réputation, sanctions, litiges).

Les infections nosocomiales consécutives aux échecs de stérilisation représentent 3% des infections associées aux soins selon l’étude RAISIN-STERILE 2023, avec une mortalité attribuable de 12% et un coût moyen de prise en charge de 45 000 € par patient infecté.

5. PROTOCOLES DE RAPPEL ET ACTIONS CORRECTIVES

Les protocoles de rappel d’urgence constituent un élément critique de la gestion des échecs de stérilisation. La procédure standardisée internationale RECALL-STERILE définit les étapes d’intervention en cas d’échec confirmé de stérilisation.

La première phase consiste en l’arrêt immédiat de libération des charges suspectes, l’isolement physique des dispositifs concernés et l’alerte des équipes chirurgicales. La traçabilité des lots permet d’identifier rétroactivement tous les dispositifs potentiellement affectés sur une période déterminée (généralement 24 à 72 heures).

La communication aux patients doit être transparente et systématique selon les recommandations HAS (Haute Autorité de Santé). Les patients ayant reçu des dispositifs issus de lots défaillants doivent être informés dans les 48 heures et bénéficier d’un suivi clinique et biologique renforcé.

Les investigations post-échec comprennent l’analyse des causes racines (méthode des 5 Pourquoi, diagramme d’Ishikawa), la validation des mesures correctives, et la mise à jour des procédures pour prévenir la récurrence. La documentation complète de l’incident alimentera la base de données nationale de vigilance.

6. MAINTENANCE PRÉVENTIVE OPTIMISÉE

La maintenance préventive optimisée constitue la pierre angulaire de la prévention des échecs de stérilisation. Le planning annuel de maintenance doit intégrer les recommandations constructeurs, les exigences normatives et le retour d’expérience spécifique à chaque équipement.

Les tests de performance quotidiens incluent le test de Bowie-Dick pour vérifier l’efficacité du système de vide, le contrôle des paramètres critiques (température, pression, temps), et l’inspection visuelle des composants d’étanchéité. Ces tests représentent 15 minutes par jour mais préviennent 80% des défaillances selon l’étude PREVENT-STERILE 2023.

Le calibrage semestriel des sondes de température et pression nécessite des étalons certifiés avec traçabilité métrologique. Les écarts de mesure doivent rester inférieurs à ±0,5°C pour la température et ±0,02 bar pour la pression. Un système d’alerte automatique doit signaler les dérives avant qu’elles n’atteignent les limites critiques.

La formation du personnel de maintenance doit couvrir les aspects techniques (thermodynamique, métrologie, mécanique) et réglementaires (normes, bonnes pratiques, traçabilité). La certification périodique garantit le maintien des compétences et l’évolution des connaissances.

7. FORMATION ET CERTIFICATION DU PERSONNEL

La formation et certification du personnel constituent un facteur déterminant de la réussite des processus de stérilisation. L’étude COMPETENCE-STERILE 2023 démontre qu’une formation structurée réduit de 70% les erreurs humaines responsables d’échecs de stérilisation.

Les compétences requises pour les opérateurs de stérilisation comprennent la maîtrise des principes de microbiologie, thermodynamique appliquée, connaissance des normes ISO/AAMI, manipulation des indicateurs biologiques et chimiques, et gestion des situations d’urgence. Le niveau de formation minimum recommandé est un diplôme technique complété par une formation spécialisée de 40 heures.

Les programmes de formation continue doivent être actualisés annuellement pour intégrer les évolutions normatives, technologiques et scientifiques. La simulation d’incidents permet de tester les réflexes et procédures d’urgence dans un environnement contrôlé sans risque pour les patients.

La certification individuelle des opérateurs par organismes agréés garantit le maintien des compétences et la reconnaissance professionnelle. La recertification triennale valide l’évolution des connaissances et l’adaptation aux nouvelles technologies.

8. SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES MODERNES

Les solutions technologiques modernes révolutionnent la prévention des échecs de stérilisation par l’intégration d’intelligence artificielle, de capteurs avancés et de systèmes de traçabilité digitale. Ces innovations réduisent l’erreur humaine et optimisent la fiabilité des processus.

Les autoclaves intelligents de nouvelle génération intègrent des algorithmes prédictifs capables de détecter les anomalies de fonctionnement avant qu’elles n’entraînent des échecs. Les systèmes d’apprentissage automatique analysent en temps réel des milliers de paramètres pour optimiser automatiquement les cycles de stérilisation selon les charges spécifiques.

Le monitoring temps réel par capteurs sans fil permet une surveillance continue des paramètres critiques avec alerte immédiate en cas de dérive. Les capteurs miniaturisés positionnés dans les charges fournissent des données précises sur l’homogénéité thermique et la pénétration de vapeur.

Les systèmes de traçabilité digitale basés sur blockchain garantissent l’inaltérabilité des données de stérilisation et permettent un suivi instantané de chaque dispositif médical depuis la production jusqu’à l’utilisation clinique. Cette technologie révolutionne la gestion des rappels en permettant une identification immédiate des dispositifs affectés.

L’intelligence artificielle préventive analyse les tendances historiques, prédit les risques de défaillance et propose des actions préventives personnalisées. Les modèles prédictifs atteignent une précision de 92% dans l’identification des cycles à risque selon l’étude AI-STERILE 2024.

9. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Cette analyse technique approfondie des 8 erreurs courantes d’échec de stérilisation révèle la complexité multifactorielle des défaillances et l’importance cruciale d’une approche systémique de prévention. La maîtrise simultanée de tous ces facteurs est indispensable pour garantir l’efficacité et la sécurité des processus de stérilisation.

Les recommandations prioritaires pour les établissements de santé incluent l’implémentation d’un système qualité intégré selon les référentiels ISO 15189 et ISO 9001, la formation continue du personnel avec certification périodique, l’investissement dans des équipements modernes conformes aux dernières normes, et l’adoption progressive des technologies intelligentes de monitoring et traçabilité.

L’évolution future de la stérilisation s’oriente vers l’automatisation complète des processus, l’intégration de l’intelligence artificielle prédictive, et le développement de nouvelles technologies de stérilisation (plasma, ozone, radiations UV-C) pour répondre aux défis émergents des matériaux innovants et des micro-organismes résistants.

La vigilance constante, la rigueur technique et l’amélioration continue constituent les piliers fondamentaux d’une stérilisation efficace et sécurisée, garantissant la protection des patients et la qualité des soins dans nos établissements de santé.

POINTS CLÉS À RETENIR : Les 8 erreurs identifiées sont évitables par une approche systémique combinant formation, équipements adaptés, maintenance rigoureuse et contrôles de qualité. L’investissement dans la prévention représente 10% du coût d’un échec de stérilisation mais évite 95% des incidents selon les études économiques de santé.

OTOSCOPE WELCH ALLYN MACROVIEW