Blog

LA STÉRILISATION DES BOCAUX

GUIDE TECHNIQUE ET PRATIQUE COMPLET

Table des Matières

1. Introduction à la stérilisation des bocaux

2. Histoire et évolution des techniques de conservation

3. Principes scientifiques de la stérilisation

4. Types de bocaux et matériaux

5. Méthodes de stérilisation détaillées

6. Préparation des aliments pour la mise en bocaux

7. Techniques de remplissage et fermeture

8. Contrôle qualité et tests de sécurité

9. Conservation et stockage des bocaux stérilisés

10. Troubleshooting et résolution de problèmes

11. Normes de sécurité alimentaire et réglementation

12. Conseils d’experts et bonnes pratiques

13. Conclusion et ressources

1. Introduction à la Stérilisation des Bocaux

La stérilisation des bocaux représente l’une des méthodes de conservation alimentaire les plus fiables et les plus durables disponibles aujourd’hui. Cette technique, qui consiste à éliminer tous les micro-organismes pathogènes et de détérioration présents dans les aliments par l’application de chaleur, permet de conserver les aliments pendant des mois, voire des années, tout en préservant leurs qualités nutritionnelles et gustatives.

Dans notre société moderne où la sécurité alimentaire est primordiale et où la tendance du « fait maison » prend de l’ampleur, la maîtrise des techniques de stérilisation devient essentielle pour tout amateur de conserves domestiques. Que ce soit pour préserver les récoltes du potager, profiter des fruits de saison toute l’année, ou simplement préparer des plats en avance, la stérilisation en bocaux offre une solution pratique et économique.

Figure 1 : Processus complet de stérilisation des bocaux – Vue panoramique des étapes

La stérilisation ne se limite pas à une simple cuisson ; c’est un processus scientifique précis qui nécessite une compréhension approfondie des mécanismes de destruction microbienne, des propriétés des aliments et des conditions optimales de traitement. Chaque type d’aliment demande des paramètres spécifiques de température et de durée pour garantir une élimination complète des micro-organismes tout en préservant les qualités organoleptiques du produit.

Ce guide exhaustif vous accompagnera dans la découverte et la maîtrise de toutes les facettes de la stérilisation des bocaux. Nous explorerons ensemble les fondements scientifiques, les techniques traditionnelles et modernes, les équipements nécessaires, et surtout, nous vous fournirons toutes les clés pour pratiquer cette technique en toute sécurité. Car si la stérilisation est un art ancestral, elle demeure avant tout une science exacte où la précision et le respect des protocoles sont garants de la qualité et de la sécurité du produit fini.

Point Important : La stérilisation domestique diffère de la stérilisation industrielle par les moyens techniques employés, mais les principes fondamentaux restent identiques : éliminer tous les micro-organismes pathogènes pour assurer la conservation et la sécurité alimentaire.

2. Histoire et Évolution des Techniques de Conservation

L’histoire de la conservation alimentaire remonte aux origines de l’humanité. Nos ancêtres ont rapidement compris la nécessité de préserver les aliments pour survivre aux périodes de disette et aux saisons difficiles. Les premières techniques incluaient le séchage au soleil, le fumage, la salaison et la fermentation, méthodes qui exploitaient les propriétés naturelles de certains environnements pour inhiber la croissance microbienne.

La révolution dans le domaine de la conservation alimentaire débute véritablement au début du XIXe siècle avec les travaux de Nicolas Appert (1749-1841), considéré comme le père de la conserve moderne. En 1810, ce confiseur français découvre qu’en chauffant des aliments dans des contenants hermétiquement fermés, il est possible de les conserver pendant de longues périodes sans altération. Cette découverte, connue sous le nom d’appertisation, constitue le fondement de toutes les techniques modernes de stérilisation.

Les travaux d’Appert précèdent de plusieurs décennies les découvertes de Louis Pasteur sur les micro-organismes. C’est dire la dimension révolutionnaire de cette intuition qui, sans comprendre encore les mécanismes biologiques en jeu, aboutit à une technique efficace de conservation. Pasteur validera scientifiquement les observations d’Appert en démontrant que la chaleur détruit les micro-organismes responsables de la putréfaction.

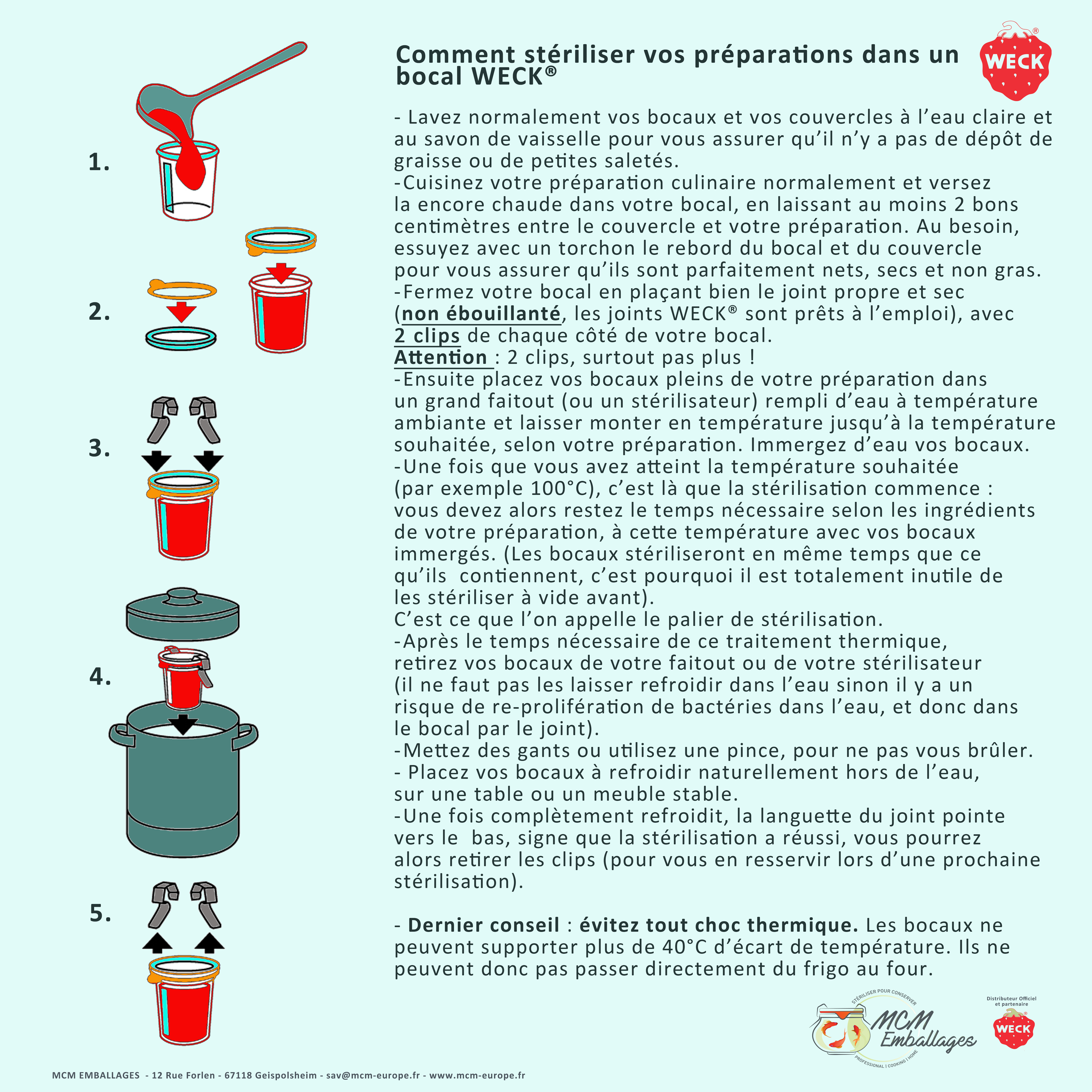

Figure 2 : Instructions traditionnelles de stérilisation

L’évolution technologique du XXe siècle a considérablement amélioré les techniques de stérilisation. L’invention des stérilisateurs électriques dans les années 1920 a démocratisé la pratique domestique. Ces appareils permettaient un contrôle précis de la température et du temps de traitement, réduisant significativement les risques d’échec. Parallèlement, l’industrie du verre développait des bocaux plus résistants et des systèmes de fermeture plus fiables.

Les années 1950 marquent l’avènement de l’autoclave domestique et l’amélioration des couvercles à vis et des joints d’étanchéité. Ces innovations techniques, combinées à une meilleure compréhension scientifique des processus de stérilisation, ont rendu la pratique plus sûre et plus accessible au grand public. L’industrie alimentaire adoptait simultanément ces techniques à grande échelle, standardisant les procédés et établissant les premières normes de sécurité.

L’ère moderne, depuis les années 1980, se caractérise par l’intégration de l’électronique dans les équipements de stérilisation. Les thermostats électroniques, les programmateurs et les systèmes de surveillance permettent aujourd’hui une précision inégalée dans le contrôle des paramètres de stérilisation. Cette évolution s’accompagne d’une meilleure compréhension des phénomènes de transfert thermique et de cinétique de destruction microbienne.

Aujourd’hui, la stérilisation des bocaux bénéficie d’un regain d’intérêt lié aux préoccupations environnementales, économiques et sanitaires. Les consommateurs recherchent des alternatives aux produits industriels transformés et retrouvent dans la conserve maison un moyen de contrôler la qualité de leur alimentation. Cette renaissance s’accompagne d’innovations continues dans les matériaux, les équipements et les techniques, rendant la pratique plus accessible et plus sûre que jamais.

Chronologie des Innovations Majeures

| Période | Innovation | Impact |

|---|---|---|

| 1810 | Découverte d’Appert | Naissance de la conserve moderne |

| 1860-1870 | Travaux de Pasteur | Compréhension scientifique du processus |

| 1920 | Stérilisateurs électriques | Démocratisation de la pratique domestique |

| 1950 | Autoclaves domestiques | Amélioration de la sécurité |

| 1980 | Contrôles électroniques | Précision et automatisation |

| 2000 | Nouveaux matériaux | Durabilité et performance accrues |

Figure 2 : Guide pratique de stérilisation – Consignes et étapes essentielles

3. Principes Scientifiques de la Stérilisation

La compréhension des principes scientifiques qui régissent la stérilisation est fondamentale pour maîtriser cette technique et garantir la sécurité alimentaire. La stérilisation repose sur l’application contrôlée de chaleur pour détruire les micro-organismes pathogènes et de détérioration présents dans les aliments. Ce processus implique des phénomènes complexes de transfert thermique, de cinétique de destruction microbienne et de biochimie alimentaire.

Microbiologie et Destruction Thermique

Les micro-organismes présents dans les aliments comprennent les bactéries, les levures, les moisissures et leurs spores. Chaque catégorie présente une résistance thermique différente. Les formes végétatives des micro-organismes sont généralement sensibles à la chaleur et sont détruites à des températures relativement modérées (60-80°C). En revanche, les spores bactériennes, notamment celles de Clostridium botulinum, présentent une résistance thermique exceptionnelle et nécessitent des traitements plus sévères.

La destruction thermique des micro-organismes suit une loi logarithmique décroissante. Cela signifie qu’à une température donnée, le nombre de micro-organismes viables diminue exponentiellement avec le temps. Cette cinétique de destruction est caractérisée par la valeur D, qui représente le temps nécessaire pour réduire d’un facteur 10 la population microbienne à une température donnée.

Figure 3 : Diagramme scientifique de la destruction thermique des micro-organismes

La température influe considérablement sur la vitesse de destruction microbienne. Une augmentation de 10°C de la température de traitement divise généralement par 10 le temps nécessaire à la stérilisation. Cette relation, exprimée par la valeur z (coefficient de température), permet de calculer les équivalences temps-température et d’optimiser les barèmes de stérilisation.

Transfert Thermique dans les Bocaux

Le transfert de chaleur dans un bocal en cours de stérilisation est un phénomène complexe qui détermine l’efficacité du traitement. La chaleur se propage de l’extérieur vers l’intérieur du bocal par conduction et convection. Dans les aliments liquides, la convection domine et assure une montée en température relativement homogène. Dans les aliments solides ou pâteux, la conduction prédomine, créant des gradients thermiques importants.

Le point le plus lent à chauffer dans un bocal, appelé point froid, détermine la durée minimale de traitement. Sa localisation dépend de la nature de l’aliment, de la taille du contenant et du mode de chauffage. Pour les liquides, le point froid se situe généralement au centre géométrique du bocal. Pour les aliments solides, il peut se trouver au centre ou légèrement décalé vers le bas selon la densité du produit.

Paramètres Critiques de Stérilisation

L’efficacité de la stérilisation dépend de trois paramètres fondamentaux : la température, le temps et le pH de l’aliment. La température doit être suffisamment élevée pour détruire les micro-organismes les plus résistants. Pour les aliments peu acides (pH > 4,6), une température minimale de 121°C est généralement requise pour éliminer les spores de Clostridium botulinum.

Le temps de traitement doit permettre à tous les points du bocal d’atteindre la température létale pendant une durée suffisante. Ce temps comprend la phase de montée en température, le maintien à la température de stérilisation et parfois une partie de la phase de refroidissement. Les calculs de stérilisation prennent en compte ces trois phases pour déterminer la « valeur stérilisatrice » totale du traitement.

Le pH de l’aliment influence considérablement la résistance microbienne. En milieu acide (pH < 4,6), les micro-organismes pathogènes, notamment Clostridium botulinum, ne peuvent se développer. Cette propriété permet d’utiliser des traitements thermiques plus doux pour les aliments naturellement acides ou acidifiés. Les fruits, par exemple, peuvent être stérilisés à 100°C grâce à leur acidité naturelle.

Attention : La classification acide/non acide des aliments est cruciale pour la sécurité. Un aliment avec un pH supérieur à 4,6 doit impérativement être traité à 121°C minimum pour éliminer le risque botulique.

Facteurs Influençant l’Efficacité

Plusieurs facteurs peuvent influencer l’efficacité de la stérilisation. La composition de l’aliment, notamment sa teneur en matières grasses, en protéines et en sucres, peut modifier la résistance thermique des micro-organismes. Les matières grasses et les sucres ont tendance à exercer un effet protecteur sur les micro-organismes, nécessitant des traitements plus sévères.

La charge microbienne initiale joue également un rôle important. Plus le nombre initial de micro-organismes est élevé, plus le traitement devra être intense pour atteindre le niveau de sécurité requis. D’où l’importance de travailler avec des matières premières de bonne qualité hygiénique et de respecter les règles d’hygiène tout au long du processus.

La taille et la forme du contenant influencent les cinétiques de transfert thermique. Les bocaux de grande taille nécessitent des temps de traitement plus longs que les petits formats. De même, les bocaux de forme allongée présentent des cinétiques de chauffage différentes des formats traditionnels cylindriques.

4. Types de Bocaux et Matériaux

Le choix du bocal approprié constitue un élément déterminant pour la réussite de la stérilisation. Les caractéristiques du contenant influencent directement l’efficacité du traitement thermique, la durée de conservation et la sécurité alimentaire. Il existe aujourd’hui une grande variété de bocaux, chacun présentant des avantages spécifiques selon l’application envisagée.

Matériaux et Propriétés du Verre

Le verre demeure le matériau de référence pour la stérilisation domestique grâce à ses propriétés exceptionnelles. Sa neutralité chimique garantit l’absence d’interactions avec les aliments, préservant ainsi les qualités gustatives et nutritionnelles des conserves. Sa transparence permet un contrôle visuel permanent du contenu, facilitant la détection d’éventuelles altérations.

La résistance thermique du verre alimentaire est remarquable, permettant de supporter sans dommage les cycles répétés de chauffage et de refroidissement inhérents à la stérilisation. Les verres utilisés pour les bocaux de conserve sont généralement des verres sodo-calciques traités thermiquement pour améliorer leur résistance aux chocs thermiques.

Figure 4 : Vue technique des différents types de bocaux et équipements de stérilisation

L’épaisseur du verre constitue un compromis entre résistance mécanique et conductivité thermique. Un verre trop épais ralentit le transfert thermique et allonge les temps de stérilisation, tandis qu’un verre trop fin risque de se briser sous l’effet des contraintes thermiques. Les fabricants optimisent cette épaisseur en fonction de la taille et de l’usage prévu du bocal.

Systèmes de Fermeture

L’étanchéité du bocal pendant et après la stérilisation dépend entièrement du système de fermeture. Il existe principalement trois types de systèmes : les couvercles à vis avec joint intégré, les couvercles à ressort avec joint séparé, et les capsules métalliques serties. Chaque système présente des avantages et des contraintes d’utilisation spécifiques.

Les couvercles à vis, largement répandus, intègrent un joint d’étanchéité généralement en plastimère alimentaire. Ce joint se déforme sous l’effet de la chaleur et de la pression, assurant l’étanchéité pendant le traitement. Lors du refroidissement, la contraction du contenu crée une dépression qui maintient la fermeture hermétique. Ce système permet une manipulation aisée et une réutilisation des bocaux.

Les systèmes à ressort, traditionnellement utilisés avec les bocaux de type « Parfait », offrent une excellente étanchéité grâce à un joint en caoutchouc qui se comprime entre le couvercle et le rebord du bocal. Le ressort maintient une pression constante, compensant les variations dimensionnelles dues aux cycles thermiques. Ce système nécessite cependant une attention particulière au positionnement du joint.

Les capsules métalliques serties, utilisées principalement dans l’industrie, garantissent une étanchéité parfaite mais nécessitent un équipement spécialisé pour la pose et ne permettent pas la réutilisation du bocal. Ce système est réservé aux applications semi-industrielles ou aux conserveries artisanales équipées d’une sertisseuse.

Dimensions et Capacités

La taille du bocal influence directement les paramètres de stérilisation. Les petits bocaux (125 à 250 ml) chauffent rapidement et uniformément, permettant des temps de traitement courts. Ils conviennent parfaitement aux préparations délicates ou aux portions individuelles. Leur rapport surface/volume élevé favorise les échanges thermiques mais peut également accélérer certaines réactions de dégradation.

Les bocaux de taille moyenne (350 à 750 ml) représentent le format le plus polyvalent pour la conserve domestique. Ils offrent un bon compromis entre facilité de stérilisation et capacité de stockage. Ces formats correspondent généralement aux portions familiales et permettent une optimisation des espaces de stockage.

Les grands bocaux (1 litre et plus) nécessitent des temps de stérilisation prolongés en raison de leur inertie thermique importante. Le point froid, situé au centre géométrique, met plus de temps à atteindre la température de stérilisation. Ces formats conviennent aux préparations résistantes à la chaleur et aux grandes quantités, mais demandent une attention particulière au calcul des barèmes.

| Capacité | Usage Recommandé | Temps de Stérilisation (indicatif) |

|---|---|---|

| 125-250 ml | Confitures, portions individuelles | 15-25 minutes |

| 350-500 ml | Légumes, fruits, préparations familiales | 25-40 minutes |

| 750 ml-1L | Soupes, plats cuisinés | 40-60 minutes |

| 1,5L et plus | Préparations en grande quantité | 60-90 minutes |

Contrôle Qualité des Bocaux

Avant utilisation, chaque bocal doit faire l’objet d’un contrôle qualité rigoureux. L’examen visuel permet de détecter les fêlures, les ébréchures du rebord ou les défauts du verre qui pourraient compromettre l’étanchéité ou provoquer une rupture pendant la stérilisation. Une attention particulière doit être portée au rebord du bocal, zone critique pour l’étanchéité.

Le test d’étanchéité peut être réalisé en remplissant le bocal d’eau colorée, en fermant hermétiquement et en retournant le bocal. Toute fuite se manifeste immédiatement par l’apparition de colorant à l’extérieur. Ce test simple permet d’éliminer les bocaux défaillants avant utilisation.

L’état des joints d’étanchéité doit également être vérifié. Un joint usé, déformé ou présentant des craquelures ne pourra assurer une étanchéité correcte. Les joints en caoutchouc perdent leur élasticité avec le temps et les cycles thermiques répétés. Il est recommandé de les remplacer régulièrement, généralement après 5 à 10 utilisations selon leur qualité.

Conseil d’Expert : Marquage des bocaux : notez la date de fabrication ou d’achat sur le fond du bocal avec un marqueur permanent résistant à la chaleur. Cela permet de suivre l’âge des bocaux et de remplacer les plus anciens en priorité.

5. Méthodes de Stérilisation Détaillées

La stérilisation des bocaux peut être réalisée selon différentes méthodes, chacune présentant des avantages spécifiques selon le type d’aliment, l’équipement disponible et le niveau de sécurité recherché. Le choix de la méthode appropriée dépend de plusieurs facteurs : l’acidité de l’aliment, sa texture, sa sensibilité thermique et les contraintes d’équipement. Nous détaillerons ici les quatre principales méthodes utilisées en conservation domestique.

Stérilisation au Four

La stérilisation au four constitue une méthode accessible à tous, ne nécessitant aucun équipement spécialisé autre qu’un four domestique traditionnel. Cette technique exploite la chaleur sèche pour élever progressivement la température des bocaux et de leur contenu jusqu’au niveau de stérilisation requis. Bien que moins efficace que les méthodes par chaleur humide, elle reste parfaitement adaptée à de nombreuses applications.

Le principe repose sur la circulation d’air chaud autour des bocaux disposés dans le four. La montée en température est progressive et relativement uniforme, permettant d’éviter les chocs thermiques. Cependant, la transmission de chaleur par air étant moins efficace que par eau, les temps de traitement sont généralement plus longs qu’avec les autres méthodes.

Figure 5 : Comparaison des 4 principales méthodes de stérilisation des bocaux

La procédure débute par le préchauffage du four à 100°C. Les bocaux, préalablement remplis et fermés hermétiquement, sont disposés sur la grille du four en veillant à laisser un espace suffisant entre eux pour permettre la circulation de l’air. La température est ensuite progressivement élevée jusqu’à atteindre la température de stérilisation, généralement comprise entre 100 et 120°C selon l’acidité de l’aliment.

Le temps de stérilisation commence à être décompté dès que la température cible est atteinte à cœur des bocaux. Cette détermination nécessite l’usage d’un thermomètre à sonde plongé dans un bocal témoin rempli d’eau. Pour des bocaux de 500 ml, comptez généralement 20 à 30 minutes à 100°C pour les aliments acides, et 45 à 60 minutes à 120°C pour les aliments peu acides.

L’avantage principal de cette méthode réside dans sa simplicité et son accessibilité. Elle ne nécessite aucun investissement en équipement spécialisé et permet de traiter simultanément un grand nombre de bocaux selon la capacité du four. De plus, l’absence d’eau évite les problèmes de corrosion des couvercles métalliques et permet un meilleur contrôle visuel du processus.

Les inconvénients incluent une montée en température plus lente, des temps de traitement allongés et une consommation énergétique généralement supérieure aux autres méthodes. La répartition thermique peut également être moins homogène, particulièrement dans les fours à ventilation défaillante. Enfin, cette méthode est déconseillée pour les bocaux de très grande taille en raison de l’allongement excessif des temps de traitement.

Stérilisation à l’Eau Bouillante

La stérilisation à l’eau bouillante représente la méthode la plus traditionnelle et probablement la plus utilisée en conservation domestique. Elle exploite la chaleur humide, particulièrement efficace pour la transmission thermique, permettant une montée en température rapide et homogène des bocaux. Cette technique convient parfaitement aux aliments acides et reste la référence pour de nombreuses préparations.

Le principe consiste à immerger complètement les bocaux dans de l’eau maintenue à ébullition. L’eau, excellent conducteur thermique, assure un transfert de chaleur uniforme et rapide vers le contenu des bocaux. La température de traitement est limitée à 100°C à pression atmosphérique, ce qui restreint cette méthode aux aliments acides (pH < 4,6) ou prétraités.

L’équipement nécessaire comprend un récipient suffisamment grand pour contenir les bocaux et permettre une couverture complète par l’eau, un support pour éviter le contact direct avec le fond, et un couvercle pour maintenir l’ébullition et limiter l’évaporation. Le récipient doit présenter une hauteur suffisante pour que l’eau dépasse d’au moins 5 cm le sommet des bocaux les plus hauts.

Figure 6 : Stérilisation des bocaux à l’eau bouillante

La procédure débute par le remplissage du récipient avec de l’eau froide ou tiède. Les bocaux, préalablement remplis et fermés, sont disposés sur le support en évitant qu’ils se touchent entre eux ou avec les parois. L’eau doit couvrir entièrement les bocaux. Le chauffage est alors déclenché jusqu’à obtention d’une ébullition franche, caractérisée par la formation continue de bulles sur toute la surface.

Le décompte du temps de stérilisation commence dès l’établissement de l’ébullition. Ce temps varie selon la taille des bocaux, la nature de l’aliment et l’altitude. À titre indicatif, comptez 20 minutes pour des bocaux de 250 ml, 25 minutes pour 500 ml et 35 minutes pour 1 litre d’aliments acides au niveau de la mer. Ces temps doivent être augmentés de 5% par tranche de 300 mètres d’altitude en raison de la diminution de la pression atmosphérique.

Les avantages de cette méthode incluent sa simplicité, son coût réduit et son efficacité sur les aliments acides. La transmission thermique est excellente et homogène, garantissant une stérilisation uniforme. L’équipement nécessaire est minimal et généralement disponible dans toute cuisine. De plus, cette méthode permet un contrôle visuel constant du processus.

Les limitations concernent principalement la restriction aux aliments acides en raison de la température maximale de 100°C. Pour les aliments peu acides, cette température s’avère insuffisante pour éliminer certains pathogènes résistants, notamment les spores de Clostridium botulinum. La méthode génère également une importante évaporation d’eau et peut provoquer la corrosion des couvercles métalliques non protégés.

Stérilisation au Stérilisateur Électrique

Le stérilisateur électrique représente l’évolution technologique de la stérilisation à l’eau bouillante. Cet équipement spécialisé offre un contrôle précis des paramètres de stérilisation grâce à des systèmes de régulation automatique de la température et du temps. Il constitue aujourd’hui la solution de référence pour la conserve domestique sérieuse, combinant efficacité, sécurité et facilité d’utilisation.

Le principe de fonctionnement repose sur un chauffage électrique contrôlé par thermostat, maintenant l’eau à la température exacte requise pendant toute la durée du traitement. La plupart des modèles intègrent également une minuterie automatique et des systèmes de sécurité empêchant la surchauffe ou la marche à vide. Certains appareils haut de gamme proposent même des programmes préprogrammés selon le type d’aliment.

Figure 7 : Stérilisateur électrique automatique professionnel

La capacité des stérilisateurs domestiques varie généralement de 15 à 30 litres, permettant de traiter simultanément 7 à 15 bocaux d’un litre selon les modèles. La cuve, généralement en acier inoxydable, présente une excellente résistance à la corrosion et une conductivité thermique optimisée. Un panier amovible facilite la manipulation des bocaux et évite leur contact direct avec le fond chauffant.

L’utilisation débute par le remplissage de la cuve avec de l’eau froide jusqu’au niveau indiqué. Les bocaux sont disposés dans le panier en respectant les espacements recommandés. Après fermeture du couvercle et branchement de l’appareil, la température et le temps sont réglés selon le barème correspondant à l’aliment traité. Le cycle de stérilisation se déroule alors automatiquement.

Les avantages des stérilisateurs électriques sont multiples : précision du contrôle thermique, automatisation du processus, sécurité d’utilisation et reproductibilité des résultats. La régulation thermostatique maintient une température constante à ±1°C près, garantissant l’efficacité du traitement. L’arrêt automatique évite les risques de surchauffe et la surveillance permanente.

La capacité de traitement simultané de nombreux bocaux améliore la productivité, particulièrement appréciable lors des périodes de forte activité comme les récoltes. L’isolation thermique de ces appareils réduit également la consommation énergétique par rapport aux méthodes traditionnelles sur cuisinière.

Les inconvénients incluent l’investissement initial, généralement compris entre 150 et 500 euros selon les modèles, et l’encombrement de l’appareil. La limitation à 100°C de la plupart des modèles domestiques restreint leur usage aux aliments acides, bien que certains modèles professionnels permettent d’atteindre 120°C. Enfin, la dépendance à l’électricité peut constituer une contrainte en cas de panne de courant.

Stérilisation à l’Autocuiseur (Autoclave)

L’autocuiseur, détournement domestique de l’autoclave industriel, représente la méthode de stérilisation la plus performante disponible au niveau domestique. En permettant d’atteindre des températures supérieures à 100°C grâce à l’augmentation de pression, cette technique autorise la stérilisation sécurisée de tous types d’aliments, y compris les moins acides. C’est la seule méthode domestique permettant d’éliminer avec certitude les spores de Clostridium botulinum.

Le principe repose sur la relation directe entre pression et température d’ébullition de l’eau. À pression atmosphérique normale (1 bar), l’eau bout à 100°C. En augmentant la pression à 1,5 bar, la température d’ébullition passe à 121°C, température létale pour tous les micro-organismes pathogènes connus, y compris les spores les plus résistantes.

L’autocuiseur domestique fonctionne généralement à une pression de 1 bar au-dessus de la pression atmosphérique (soit 2 bars absolus), correspondant à une température de 121°C. Cette température, maintenue pendant une durée appropriée, garantit une stérilisation complète même des aliments les plus critiques du point de vue microbiologique.

L’équipement nécessaire comprend un autocuiseur de capacité suffisante, un support pour surélever les bocaux du fond, et un manomètre ou indicateur de pression pour contrôler les conditions de traitement. Il est essentiel que l’autocuiseur soit en parfait état de fonctionnement, avec une soupape de sécurité opérationnelle et des joints d’étanchéité intacts.

La procédure débute par l’introduction de 2 à 3 cm d’eau dans le fond de l’autocuiseur, puis la mise en place du support et des bocaux. L’espace entre les bocaux doit permettre la circulation de la vapeur. Après fermeture hermétique, l’autocuiseur est placé sur feu vif jusqu’à l’établissement de la pression de fonctionnement, signalée par le sifflement de la soupape.

Figure 8 : Principe de stérilisation à l’autocuiseur

Le réglage du feu est alors ajusté pour maintenir un sifflement régulier mais modéré de la soupape, garantissant le maintien de la pression. Le temps de stérilisation, variable selon l’aliment et la taille des bocaux, est décompté à partir de ce moment. À titre indicatif, comptez 20 minutes pour des bocaux de 500 ml d’aliments peu acides, 25 minutes pour 750 ml et 35 minutes pour 1 litre.

En fin de traitement, l’autocuiseur est retiré du feu et laissé à refroidir naturellement jusqu’à la chute complète de pression, indiquée par l’arrêt du sifflement et la descente de l’indicateur de pression. L’ouverture prématurée pourrait provoquer une décompression brutale et endommager les bocaux ou compromettre l’étanchéité.

Les avantages de cette méthode sont considérables : elle constitue la seule technique domestique permettant de stériliser en sécurité tous types d’aliments, y compris les moins acides. La température élevée réduit les temps de traitement et améliore la préservation des qualités nutritionnelles et organoleptiques. L’efficacité énergétique est également supérieure aux autres méthodes grâce aux temps réduits.

Les inconvénients incluent la nécessité d’un équipement en parfait état et la surveillance attentive du processus. Les risques liés à la pression nécessitent des précautions particulières et une formation préalable. La capacité limitée de la plupart des autocuiseurs domestiques restreint le nombre de bocaux traitables simultanément. Enfin, les cycles pression-dépression répétés peuvent fatiguer prématurément les joints des bocaux.

Sécurité Critique : L’utilisation d’un autocuiseur nécessite le respect strict des consignes de sécurité. Vérifiez systématiquement l’état de la soupape et des joints avant chaque utilisation. Ne jamais ouvrir l’autocuiseur tant que la pression n’est pas complètement retombée.

6. Préparation des Aliments pour la Mise en Bocaux

La préparation des aliments constitue une étape cruciale qui détermine largement la qualité finale de la conserve et sa durée de conservation. Cette phase englobe la sélection des matières premières, leur préparation hygiénique, les éventuels prétraitements et la formulation des liquides de couverture. Chaque type d’aliment demande une approche spécifique, adaptée à ses caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques.

Sélection et Qualité des Matières Premières

La qualité de la matière première constitue le fondement d’une conserve réussie. Il est illusoire d’espérer obtenir une conserve de qualité à partir d’un produit dégradé ou de qualité médiocre. La règle d’or consiste à ne traiter que des produits frais, sains et de première qualité, idéalement récoltés ou achetés le jour même de la transformation.

Pour les fruits et légumes, privilégiez les produits à maturité optimale, ni trop verts ni trop mûrs. Un fruit trop vert conservera une texture ferme mais développera peu d’arômes, tandis qu’un fruit trop mûr risque de se déliter pendant la stérilisation. L’observation visuelle, tactile et olfactive guide cette sélection : aspect brillant, fermeté appropriée, absence d’odeurs suspectes.

L’origine et les conditions de production influencent également la qualité. Les produits biologiques, exempts de résidus de pesticides, présentent souvent une meilleure aptitude à la conservation. Les produits locaux, récoltés à maturité et transformés rapidement, conservent mieux leurs qualités nutritionnelles et gustatives que les produits ayant subi de longs transports.

Figure 9 : Préparation et organisation des aliments pour la mise en bocaux

Pour les viandes et poissons, la fraîcheur absolue est impérative. Ces produits, naturellement riches en micro-organismes, nécessitent une manipulation rapide et hygiénique. La chaîne du froid doit être scrupuleusement respectée depuis l’achat jusqu’à la transformation. L’aspect, l’odeur et la texture constituent les premiers indicateurs de qualité : chair ferme, couleur vive, odeur marine fraîche pour les poissons.

Préparation Hygiénique

La préparation hygiénique vise à réduire au minimum la charge microbienne des aliments avant stérilisation. Cette réduction facilite le travail de stérilisation et améliore la sécurité du produit fini. Les opérations de lavage, épluchage, découpe et blanchiment contribuent toutes à cet objectif sanitaire.

Le lavage constitue la première étape de décontamination. Il doit être réalisé à l’eau froide potable, renouvelée fréquemment, en frottant délicatement pour éliminer terres, poussières et micro-organismes de surface. Pour les légumes particulièrement souillés, un pré-lavage à l’eau tiède peut faciliter l’élimination des salissures tenaces. L’eau de Javel diluée (1 ml par litre d’eau) peut être utilisée pour les légumes consommés crus, suivie d’un rinçage abondant.

L’épluchage, lorsqu’il est pratiqué, élimine la majeure partie de la contamination superficielle. Les couteaux et planches à découper doivent être parfaitement propres et désinfectés entre chaque type d’aliment. L’acier inoxydable présente l’avantage de ne pas absorber les odeurs ni les saveurs et se nettoie facilement. Évitez les planches en bois tendre, difficiles à désinfecter efficacement.

La découpe doit respecter des dimensions homogènes pour assurer une cuisson uniforme. Des morceaux de taille inégale cuisent de façon hétérogène, certains étant surcuits tandis que d’autres restent insuffisamment traités. La taille optimale dépend de la densité de l’aliment et du temps de stérilisation prévu. Généralement, des cubes de 2 à 3 cm conviennent pour la plupart des légumes.

Traitements Préliminaires

Certains aliments bénéficient de traitements préliminaires qui améliorent leur aptitude à la conservation ou leurs qualités organoleptiques après stérilisation. Ces traitements incluent le blanchiment, l’acidification, l’ajout de conservateurs naturels et les marinades.

Le blanchiment consiste en une cuisson brève à l’eau bouillante ou à la vapeur, suivie d’un refroidissement rapide à l’eau glacée. Cette opération inactive les enzymes responsables des altérations de couleur, texture et saveur pendant la conservation. Elle élimine également une partie de la flore microbienne de surface et améliore la couleur de certains légumes verts.

La durée de blanchiment varie selon l’aliment : 2 à 3 minutes pour les épinards et légumes-feuilles, 4 à 5 minutes pour les haricots verts, 6 à 8 minutes pour les carottes en rondelles. Le test consiste à vérifier que l’aliment a perdu sa crudité sans devenir mou. Le refroidissement immédiat à l’eau glacée arrête la cuisson et préserve la couleur et la texture.

L’acidification artificielle permet d’abaisser le pH d’aliments naturellement peu acides pour les rendre compatibles avec des traitements thermiques modérés. L’acide citrique ou le vinaigre blanc sont les acidifiants les plus couramment utilisés. Cette technique s’applique particulièrement aux légumes peu acides comme les champignons, les artichauts ou les cœurs de palmier.

Le dosage de l’acidifiant doit être précis pour obtenir un pH final inférieur à 4,6. À titre indicatif, comptez 1 ml d’acide citrique ou 5 ml de vinaigre à 8° par litre de préparation pour abaisser le pH d’une unité. Un pH-mètre électronique permet un contrôle précis, sinon le papier pH constitue une alternative acceptable.

Liquides de Couverture

Les liquides de couverture jouent plusieurs rôles essentiels : ils chassent l’air des bocaux, améliorent la transmission thermique pendant la stérilisation, apportent saveur et maintiennent la texture des aliments. Le choix du liquide dépend du type d’aliment, de l’effet gustatif recherché et des contraintes de conservation.

L’eau salée ou saumure constitue le liquide de base pour la plupart des légumes. La concentration en sel varie généralement de 1 à 3% selon l’aliment et le goût recherché. Une saumure à 2% (20 g de sel par litre d’eau) convient à la majorité des légumes. Le sel, outre son rôle gustatif, exerce un effet conservateur en abaissant l’activité de l’eau et en créant un environnement défavorable aux micro-organismes.

Les sirops sucrés s’appliquent aux fruits, avec des concentrations variables selon l’acidité naturelle du fruit et les préférences gustatives. Un sirop léger (10-15% de sucre) préserve mieux le goût naturel du fruit, tandis qu’un sirop plus concentré (20-30%) améliore la conservation et la texture. Le saccharose reste le sucre de référence, mais le miel ou les sirops de fruits peuvent apporter des nuances aromatiques intéressantes.

Les marinades et sauces élaborées permettent d’obtenir des conserves prêtes à consommer. Huile d’olive, vinaigre, aromates et épices composent ces liquides complexes qui nécessitent une formulation équilibrée. L’acidité doit rester suffisante pour la sécurité microbiologique, généralement assurée par un pH inférieur à 4,6.

| Type d’Aliment | Liquide Recommandé | Concentration |

|---|---|---|

| Légumes verts | Saumure | 2% de sel |

| Fruits peu sucrés | Sirop léger | 10-15% de sucre |

| Fruits sucrés | Eau ou jus naturel | Sans ajout |

| Légumes racines | Saumure légère | 1% de sel |

| Champignons | Marinade acidifiée | pH < 4,6 |

Astuce Professionnelle : Préparez vos liquides de couverture la veille et laissez-les refroidir complètement. Un liquide froid facilite le remplissage et évite la déformation des aliments délicats. De plus, cela permet aux saveurs de se mélanger harmonieusement.

7. Techniques de Remplissage et Fermeture

Les techniques de remplissage et de fermeture constituent des étapes déterminantes pour la réussite de la conserve. Un remplissage mal exécuté peut compromettre l’efficacité de la stérilisation et la durée de conservation, tandis qu’une fermeture défaillante risque d’entraîner une contamination ultérieure. Ces opérations demandent précision, propreté et respect de règles techniques strictes.

Préparation des Bocaux

La préparation minutieuse des bocaux constitue un prérequis absolu avant le remplissage. Cette étape comprend le nettoyage, la désinfection et le préchauffage des contenants. Chaque bocal doit être exempt de toute trace de produit antérieur, de résidu de nettoyage et de micro-organismes susceptibles de compromettre la conservation.

Le nettoyage débute par un lavage soigneux à l’eau chaude savonneuse, en portant une attention particulière au rebord et au filetage. Une brosse à bocaux, spécialement conçue pour atteindre le fond et les angles, facilite cette opération. Les résidus tenaces peuvent être éliminés avec une solution de bicarbonate de sodium (2 cuillères à soupe par litre d’eau) laissée en contact quelques heures.

La désinfection suit le nettoyage et peut être réalisée par plusieurs méthodes. L’ébouillantage à l’eau bouillante pendant 5 minutes constitue la technique la plus simple. Alternativement, une solution d’eau de Javel diluée (1 ml par litre d’eau) suivie d’un rinçage abondant à l’eau claire assure une désinfection efficace. Certains préfèrent l’alcool à 70°, appliqué avec un linge propre et laissé à sécher naturellement.

Figure 10 : Technique de remplissage des bocaux de conserve

Le préchauffage des bocaux à 40-50°C évite les chocs thermiques lors du remplissage avec des préparations chaudes. Cette opération peut être réalisée en immergeant les bocaux dans de l’eau tiède ou en les plaçant dans un four à basse température. Des bocaux froids risqueraient de se fissurer au contact d’une préparation bouillante, compromettant la sécurité et gaspillant le produit.

Techniques de Remplissage

Le remplissage proprement dit nécessite rapidité et précision pour maintenir la température de la préparation et éviter les contaminations. L’objectif consiste à introduire l’aliment et son liquide de couverture en respectant un espace de tête précis et en éliminant les bulles d’air emprisonnées.

L’espace de tête, zone libre entre la surface du produit and le bord du bocal, joue un rôle crucial dans la formation du vide après stérilisation. Un espace insuffisant empêche la dilatation du contenu pendant le chauffage et peut provoquer des débordements. Un espace excessif nuit à la formation du vide et favorise l’oxydation du produit. L’espace optimal varie de 1 cm pour les aliments peu expansibles à 2 cm pour les préparations riches en eau.

L’ordre de remplissage dépend du type de conserve. Pour les légumes en saumure, disposez d’abord l’aliment solide en tassant légèrement, puis versez le liquide chaud jusqu’au niveau requis. Pour les fruits au sirop, alternez couches de fruits et de sirop pour une répartition homogène. Les préparations liquides homogènes (soupes, sauces) se versent directement en contrôlant le niveau de remplissage.

L’élimination des bulles d’air s’effectue en tapotant délicatement les parois du bocal ou en utilisant une spatule non métallique pour déloger les bulles emprisonnées entre les morceaux d’aliment. Cette opération est cruciale car les bulles d’air peuvent créer des zones de sous-traitement pendant la stérilisation et favoriser l’oxydation pendant la conservation.

La température de remplissage influence l’efficacité de la stérilisation ultérieure. Un remplissage à chaud (80-90°C) réduit les temps de montée en température et améliore l’élimination de l’oxygène dissous. Cependant, certains aliments délicats supportent mal cette température et nécessitent un remplissage à température modérée (60-70°C) ou même à froid pour les plus fragiles.

Préparation et Pose des Couvercles

La préparation des couvercles nécessite la même rigueur que celle des bocaux. Les couvercles neufs doivent être lavés et ébouillantés avant usage pour éliminer poussières et contaminations de fabrication. Les joints d’étanchéité, qu’ils soient intégrés ou séparés, demandent une inspection minutieuse pour détecter tout défaut susceptible de compromettre l’étanchéité.

Pour les couvercles à vis avec joint intégré, l’ébouillantage pendant 5 minutes assure la désinfection et ramollit légèrement le joint, facilitant sa déformation lors du serrage. L’eau bouillante ne doit pas être maintenue trop longtemps car elle pourrait altérer les propriétés du joint. Conservez les couvercles dans l’eau chaude jusqu’au moment de l’utilisation pour maintenir leur température.

Les systèmes à ressort avec joint séparé demandent une préparation spécifique. Le joint en caoutchouc doit être parfaitement propre et positionné correctement dans sa gorge. Un joint mal positionné, plissé ou retourné ne peut assurer l’étanchéité. Vérifiez également l’état du ressort, qui doit exercer une pression uniforme sur tout le pourtour du couvercle.

Le nettoyage du rebord du bocal avant fermeture est essentiel. Toute trace d’aliment, de graisse ou de liquide peut empêcher l’adhérence correcte du joint et créer une voie de contamination. Utilisez un linge propre et humide pour nettoyer soigneusement toute la surface de contact, en portant une attention particulière aux filetages des bocaux à vis.

Techniques de Fermeture

La fermeture correcte du bocal conditionne l’étanchéité pendant la stérilisation et la formation du vide lors du refroidissement. Chaque type de fermeture possède ses propres exigences techniques qu’il convient de respecter scrupuleusement pour garantir le succès de l’opération.

Pour les couvercles à vis, le serrage doit être ferme mais non excessif. Un serrage trop fort risque de déformer le joint ou le filetage, compromettant l’étanchéité. Un serrage insuffisant permet des fuites pendant la stérilisation. La technique consiste à visser jusqu’à la butée, puis serrer d’un quart de tour supplémentaire. Le joint doit se déformer légèrement sous la pression, créant l’étanchéité.

La formation du vide lors du refroidissement resserre automatiquement la fermeture. Il n’est donc pas nécessaire de serrer excessivement au départ. Certains fabricants recommandent même un léger desserrage (un huitième de tour) après fermeture complète pour faciliter l’évacuation de l’air pendant le chauffage, l’aspiration du refroidissement assurant le serrage définitif.

Les systèmes à ressort nécessitent une technique différente. Le couvercle, équipé de son joint, est posé sur le bocal et maintenu en place par le ou les ressorts. La pression exercée doit être uniforme sur tout le pourtour. Vérifiez que le ressort n’est pas vrillé ou déformé, ce qui créerait des zones de pression inégale et compromettrait l’étanchéité.

Figure 11 : Mode d’emploi détaillé pour la fermeture des bocaux

8. Contrôle Qualité et Tests de Sécurité

Le contrôle qualité constitue une étape essentielle pour garantir la sécurité et la durabilité des conserves domestiques. Ces vérifications permettent de s’assurer que le processus de stérilisation a été efficace et que l’étanchéité des bocaux est parfaite. Un bocal mal stérilisé ou présentant des défauts d’étanchéité peut développer des micro-organismes dangereux et compromettre la sécurité alimentaire.

Vérification de l’Étanchéité

Le test d’étanchéité constitue le premier contrôle à effectuer après refroidissement complet des bocaux. Ce test vérifie que le vide s’est correctement formé et que la fermeture est hermétique. Pour les couvercles à vis, appuyez légèrement au centre du couvercle : il doit être légèrement concave et ne pas faire de « clic-clac » sous la pression. Un couvercle bombé ou souple indique un défaut d’étanchéité ou une stérilisation insuffisante.

Pour les bocaux à ressort, retirez délicatement le ressort de maintien. Le couvercle doit rester fermement fixé sur le bocal par le seul effet du vide. Si le couvercle se soulève ou se détache, l’étanchéité n’est pas assurée. Ce test doit être réalisé 24 heures après la stérilisation pour laisser le temps au vide de se stabiliser.

Le test d’inclinaison complète cette vérification. Inclinez délicatement le bocal à 45 degrés et observez attentivement le joint d’étanchéité. Aucune bulle d’air ne doit s’échapper, aucune trace d’humidité ne doit apparaître au niveau de la fermeture. Ce test, bien que simple, révèle efficacement les micro-fuites qui pourraient compromettre la conservation.

Contrôle Visuel du Contenu

L’examen visuel du contenu fournit des informations précieuses sur la qualité de la stérilisation. Un liquide trouble dans une conserve normalement claire peut indiquer une prolifération bactérienne. La présence de bulles de gaz remontant spontanément à la surface signale une fermentation indésirable. Ces signes imposent l’élimination immédiate du bocal sans goûter le contenu.

La couleur des aliments doit correspondre aux attentes. Certaines modifications chromatiques sont normales (brunissement léger des fruits, décoloration des légumes verts), mais des changements importants ou inattendus peuvent révéler des problèmes. Les viandes et poissons conservent généralement leur couleur caractéristique après stérilisation correcte.

Les dépôts au fond du bocal méritent une attention particulière. Quelques particules sédimentées sont normales pour certains aliments (amidon des légumes, pulpe des fruits), mais des dépôts épais ou colorés peuvent indiquer une altération. L’observation se fait bocal fermé, par transparence, en évitant tout contact direct avec le contenu suspect.

Attention : En cas de doute sur la qualité d’une conserve, ne jamais goûter le contenu. Éliminer le bocal en toute sécurité et analyser les causes possibles pour éviter la répétition du problème.

Tests Complémentaires

Le test olfactif, réalisé à l’ouverture du bocal, confirme ou infirme les observations visuelles. Une conserve saine dégage l’odeur caractéristique de l’aliment traité, éventuellement modifiée par la cuisson. Les odeurs suspectes (aigre, putride, alcoolique pour des aliments non fermentés) révèlent une altération et imposent l’élimination du produit.

La mesure du pH, bien que moins accessible au particulier, fournit une indication objective sur l’acidité du milieu. Les conserves d’aliments peu acides (pH > 4,5) sont plus sensibles au développement de Clostridium botulinum. Un pH anormalement élevé dans une préparation normalement acide peut signaler une contamination ou une erreur de formulation.

9. Conservation et Stockage des Bocaux Stérilisés

Une fois stérilisés et contrôlés, les bocaux nécessitent des conditions de stockage appropriées pour conserver leurs qualités pendant toute leur durée de vie. L’environnement de stockage influence directement la stabilité du produit, la préservation des qualités nutritionnelles et gustatives, ainsi que la sécurité alimentaire. Une conservation optimale prolonge significativement la durée de vie des conserves domestiques.

Conditions Environnementales Optimales

La température constitue le facteur le plus critique pour la conservation des bocaux stérilisés. L’idéal se situe entre 10 et 20°C, dans une ambiance fraîche mais non gelée. Les variations thermiques importantes accélèrent les réactions de dégradation et peuvent compromettre l’étanchéité par dilatation différentielle des matériaux. Un garage non chauffé, une cave tempérée ou un cellier constituent des emplacements idéaux.

L’humidité relative doit être modérée, entre 60 et 75%, pour éviter la corrosion des parties métalliques tout en prévenant le dessèchement excessif des joints. Une humidité trop élevée favorise la rouille des couvercles et peut compromettre l’étanchéité à long terme. Une humidité insuffisante fragilise les joints en caoutchouc et peut provoquer des fuites différées.

La lumière, particulièrement les rayons ultraviolets, dégradent les vitamines et modifient la couleur et la saveur des conserves. Le stockage doit donc se faire dans l’obscurité ou sous éclairage artificiel minimal. Si un stockage en pleine lumière est inévitable, préférez les emballages opaques ou couvrez les bocaux transparents.

Figure 12 : Exemple de bocaux de conserves correctement stérilisés et stockés

Organisation et Traçabilité

L’étiquetage systématique facilite la gestion des stocks et assure la traçabilité des produits. Chaque bocal doit porter au minimum la nature du contenu, la date de fabrication et, si pertinent, la date limite de consommation recommandée. Ces informations permettent d’appliquer la règle du « premier entré, premier sorti » et d’éviter le dépassement des durées de conservation optimales.

Le rangement systématique par type d’aliment et par date facilite la surveillance et la rotation des stocks. Les conserves les plus anciennes doivent rester accessibles en première ligne. Un inventaire périodique permet de détecter d’éventuelles dégradations et de planifier la consommation en fonction de la durée de vie restante.

Durées de Conservation Indicatives

| Type d’Aliment | Durée Optimale | Durée Maximale | Facteurs Limitants |

|---|---|---|---|

| Légumes en saumure | 2-3 ans | 5 ans | Texture, couleur |

| Fruits au sirop | 18-24 mois | 3 ans | Vitamines, arômes |

| Confitures | 2-4 ans | 6 ans | Couleur, texture |

| Viandes cuisinées | 12-18 mois | 2 ans | Goût, texture |

| Soupes, sauces | 18-24 mois | 3 ans | Séparation, goût |

10. Troubleshooting et Résolution de Problèmes

Même avec la meilleure préparation, des problèmes peuvent survenir lors de la stérilisation ou pendant la conservation. L’identification rapide des causes et l’application des mesures correctives appropriées permettent souvent de sauver une production et d’éviter la répétition des incidents. Cette section passe en revue les dysfonctionnements les plus fréquents et leurs solutions.

Problèmes de Stérilisation

L’éclatement des bocaux pendant la stérilisation constitue l’incident le plus spectaculaire et le plus frustrant. Les causes principales incluent : choc thermique par passage brutal d’une température à une autre, défaut du verre (micro-fissures, contraintes internes), surcharge du bocal ne permettant pas l’expansion thermique, ou contact direct avec une source de chaleur trop intense. La prévention passe par un préchauffage progressif, l’utilisation de bocaux de qualité et le respect des capacités de remplissage.

La perte de liquide pendant la stérilisation, observable par une baisse du niveau dans les bocaux, résulte généralement d’un remplissage excessif ou d’une ébullition trop violente. L’expansion thermique du contenu provoque des débordements si l’espace de tête est insuffisant. Une montée en température plus progressive et un respect strict de l’espace de tête préviennent ce problème.

Les défauts d’étanchéité après stérilisation peuvent avoir plusieurs origines : joint défaillant ou mal positionné, rebord du bocal ébréché ou souillé, serrage incorrect du couvercle, ou déformation due aux contraintes thermiques. L’inspection systématique des bocaux avant utilisation et le remplacement préventif des joints usagés limitent ces incidents.

Altérations du Contenu

Le noircissement des légumes, particulièrement fréquent avec les artichauts, les salsifis ou les champignons, résulte de l’oxydation des composés phénoliques. L’acidification préalable (jus de citron, vinaigre) ou l’addition d’acide ascorbique prévient efficacement cette altération. Le blanchiment rapide avant mise en bocal élimine également les enzymes responsables de l’oxydation.

La décoloration des fruits rouges (fraises, framboises, cerises) provient de la dégradation des anthocyanes sous l’effet de la chaleur et du pH. L’addition de jus de citron stabilise ces pigments. Une stérilisation à température modérée (85-90°C) préserve mieux les couleurs qu’un traitement à 100°C, moyennant un allongement du temps de traitement.

La séparation des sauces et préparations émulsionnées résulte de la déstabilisation thermique de l’émulsion. Les sauces à base de farine ou de fécule supportent mieux la stérilisation que les émulsions à base d’œufs ou de crème. L’addition de stabilisants naturels (gélatine, agar-agar) ou la reformulation des recettes améliore la stabilité.

Conseil Expert : Tenez un carnet de bord détaillant chaque production : recette, conditions de stérilisation, observations. Cette traçabilité facilite l’identification des causes en cas de problème et permet l’amélioration continue des pratiques.

11. Normes de Sécurité Alimentaire et Réglementation

La conservation domestique, bien que relevant du domaine privé, doit respecter les principes fondamentaux de sécurité alimentaire pour protéger la santé des consommateurs. La connaissance des normes professionnelles et des bonnes pratiques industrielles permet d’adapter les techniques domestiques aux exigences de sécurité. Cette approche préventive minimise les risques d’intoxication alimentaire, particulièrement redoutables avec les conserves.

Principes HACCP Adaptés au Domestique

Le système HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), bien que conçu pour l’industrie, fournit un cadre méthodologique applicable à la conservation domestique. L’identification des dangers potentiels (microbiologiques, chimiques, physiques) permet de définir les points critiques à maîtriser. En conservation domestique, ces points critiques incluent : la qualité des matières premières, l’hygiène de préparation, les paramètres de stérilisation, et les conditions de stockage.

La traçabilité, principe fondamental de la sécurité alimentaire, s’applique aussi aux conserves domestiques. L’enregistrement systématique des conditions de production (origine des matières premières, date de fabrication, paramètres de stérilisation) permet d’identifier rapidement les causes d’un éventuel problème et de prendre les mesures correctives appropriées.

Micro-organismes Pathogènes et Prévention

Clostridium botulinum représente le danger le plus redoutable en conservation domestique. Cette bactérie anaérobie sporulée produit une neurotoxine extrêmement dangereuse. Elle se développe préférentiellement dans les aliments peu acides (pH > 4,5) conservés en anaérobiose. Les légumes, viandes et poissons mal stérilisés constituent des substrats favorables. La prévention repose sur une stérilisation adéquate (121°C minimum pour les aliments peu acides) ou une acidification suffisante (pH < 4,5).

Les spores de Clostridium perfringens et Bacillus cereus, bien que moins dangereuses que C. botulinum, peuvent survivre à des traitements thermiques insuffisants et provoquer des intoxications. Ces micro-organismes se développent rapidement dans les aliments riches en protéines maintenus à température ambiante. La réfrigération rapide après ouverture et la consommation dans les délais recommandés préviennent ces risques.

12. Conseils d’Experts et Bonnes Pratiques

L’expertise en conservation domestique se développe avec l’expérience, mais certaines pratiques éprouvées permettent d’accélérer l’apprentissage et d’éviter les erreurs courantes. Ces conseils, issus de l’expérience d’artisans conserviers et de chercheurs en technologie alimentaire, constituent un condensé de bonnes pratiques pour optimiser la qualité et la sécurité des conserves domestiques.

Optimisation des Recettes

L’équilibre acidité-sucre-sel constitue la base de toute bonne conserve. L’acidité assure la sécurité microbiologique, le sucre préserve la texture et les arômes, le sel rehausse les saveurs et contribue à la conservation. Pour les légumes peu acides, l’addition d’acide citrique (0,5 à 1 g par bocal de 500 ml) améliore significativement la sécurité sans altérer notablement le goût.

L’association d’ingrédients complémentaires optimise les qualités organoleptiques. Les aromates (thym, laurier, romarin) ne se contentent pas de parfumer : ils possèdent des propriétés antioxydantes qui préservent les couleurs et ralentissent le rancissement. L’oignon et l’ail, outre leurs qualités gustatives, exercent une action antimicrobienne naturelle qui renforce la sécurité.

Techniques Avancées

La double stérilisation, technique utilisée par les conserveurs artisanaux, améliore la sécurité des préparations délicates. Elle consiste en un premier traitement léger (80°C pendant 30 minutes) suivi, après 24 heures, d’un second traitement complet. Cette méthode permet la germination des spores résiduelles avant leur destruction lors du second passage, assurant une sécurité maximale.

L’utilisation d’eau déminéralisée pour les liquides de couverture évite les dépôts calcaires et préserve la transparence des saumures. Cette eau, disponible en pharmacie ou grandes surfaces, ne modifie pas le goût mais améliore considérablement l’aspect final des conserves.

Innovation et Créativité

La conservation domestique offre une liberté créative impossible dans l’industrie. L’expérimentation raisonnée, basée sur les principes de sécurité, permet de développer des recettes originales. L’association de techniques (lacto-fermentation partielle puis stérilisation) ouvre de nouvelles perspectives gustatives. L’utilisation d’épices exotiques, d’huiles aromatisées ou d’alcools fins personnalise les préparations.

Innovation Responsable : Toute innovation doit respecter les principes de sécurité alimentaire. Documentez vos expérimentations, testez à petite échelle, et n’hésitez pas à consulter la littérature scientifique pour valider vos approches.

13. Conclusion et Ressources

La stérilisation des bocaux représente bien plus qu’une simple technique de conservation : c’est un art qui allie tradition et science, créativité et rigueur, plaisir et sécurité. Cette pratique millénaire, constamment enrichie par les avancées scientifiques et technologiques, continue d’évoluer pour s’adapter aux attentes contemporaines de qualité, sécurité et durabilité.

La maîtrise de cette technique ouvre un monde de possibilités culinaires et contribue à un mode de vie plus autonome et responsable. Elle permet de valoriser les productions locales et saisonnières, de réduire le gaspillage alimentaire, et de développer des saveurs uniques impossibles à trouver dans le commerce. Au-delà de l’aspect pratique, la conservation domestique reconnecte avec les gestes ancestraux et procure la satisfaction profonde de créer des produits durables de ses propres mains.

L’évolution constante des connaissances scientifiques et des technologies impose une formation continue. Les ressources actuelles, livres spécialisés, formations professionnelles, communautés d’amateurs éclairés, permettent d’approfondir ses connaissances et de perfectionner sa pratique. L’échange d’expériences, le partage de recettes, la transmission des savoir-faire ancestraux enrichissent cette passion commune.

Ressources Recommandées

La formation continue passe par la consultation d’ouvrages de référence, la participation à des formations spécialisées, et l’adhésion à des associations de conserveurs amateurs. Les instituts techniques agro-alimentaires publient régulièrement des guides actualisés intégrant les dernières découvertes scientifiques. Ces ressources garantissent une pratique sûre et performante.

L’avenir de la conservation domestique s’annonce prometteur avec le développement de nouvelles technologies : stérilisateurs connectés, systèmes de contrôle automatique, emballages innovants. Ces évolutions, tout en préservant l’esprit artisanal de la pratique, amélioreront encore la sécurité et la qualité des conserves domestiques, perpétuant cette tradition précieuse pour les générations futures.

Dernière Recommandation : La passion pour la conservation domestique ne doit jamais faire oublier l’impératif de sécurité. En cas de doute, consultez des experts, référez-vous aux guides officiels, et privilégiez toujours la prudence. Une conserve ratée représente une perte limitée ; une intoxication alimentaire peut avoir des conséquences dramatiques.

Ce guide représente une synthèse des connaissances actuelles en matière de stérilisation domestique. Il ne saurait remplacer une formation pratique auprès d’experts ou la consultation d’ouvrages spécialisés pour des applications spécifiques. La sécurité alimentaire demeure la priorité absolue dans toute pratique de conservation.

OTOSCOPE WELCH ALLYN MACROVIEW