Blog

LA STÉRILISATION PAR CHALEUR SÈCHE : PRINCIPES, APPLICATIONS ET BONNES PRATIQUES

La stérilisation constitue un processus fondamental dans de nombreux domaines critiques, notamment la médecine, la pharmacie, la microbiologie et l’industrie alimentaire. Cette procédure vitale vise à éliminer totalement les micro-organismes vivants, incluant les bactéries, virus, champignons, parasites et leurs formes de résistance comme les spores bactériennes, garantissant ainsi la sécurité des patients et la qualité des produits.

Introduction

Dans l’arsenal des méthodes de stérilisation disponibles, la stérilisation par chaleur sèche occupe une position stratégique en raison de ses caractéristiques uniques et de sa compatibilité avec certains matériaux sensibles à l’humidité. Cette technique, développée au XIXe siècle par Louis Pasteur et perfectionnée par les travaux de Charles Chamberland, demeure aujourd’hui un pilier incontournable de la stérilisation moderne.

L’importance de la stérilisation dans les secteurs médical, pharmaceutique et de laboratoire ne peut être sous-estimée. L’Organisation Mondiale de la Santé estime que les infections nosocomiales affectent des millions de patients annuellement, soulignant l’importance cruciale de méthodes de stérilisation fiables et efficaces. La chaleur sèche répond à des besoins spécifiques que d’autres méthodes ne peuvent satisfaire.

La place de la chaleur sèche parmi les méthodes de stérilisation se distingue par plusieurs avantages spécifiques. Contrairement à la stérilisation par vapeur saturée qui utilise l’humidité comme vecteur de transmission thermique, la chaleur sèche emploie exclusivement l’air chaud, rendant cette méthode idéale pour les matériaux hydrophobes ou dégradables par l’humidité.

Les avantages spécifiques de cette méthode incluent la compatibilité avec les poudres pharmaceutiques, les huiles, les graisses, les instruments métalliques sensibles à la corrosion, et certains matériaux thermoplastiques. Cette polyvalence d’application, couplée à une simplicité technique relative, explique la pérennité de cette technologie dans les environnements professionnels exigeants.

Cet article se propose d’explorer exhaustivement les principes fondamentaux, les applications pratiques, et les bonnes pratiques de la stérilisation par chaleur sèche. Nous analyserons les mécanismes d’action, les paramètres critiques, les équipements disponibles, les normes réglementaires, et les innovations technologiques récentes, fournissant ainsi un guide complet pour les professionnels du secteur.

1. Qu’est-ce que la Stérilisation par Chaleur Sèche ?

1.1 Définition Précise

La stérilisation par chaleur sèche constitue une méthode physique de destruction des micro-organismes utilisant exclusivement l’air chaud comme agent stérilisant, sans apport d’humidité supplémentaire. Cette technique exploite la sensibilité thermique des composants cellulaires microbiens pour assurer leur inactivation complète et irréversible.

Cette méthode assure l’élimination totale des micro-organismes pathogènes et saprophytes, incluant les bactéries végétatives et sporulées, les virus enveloppés et non-enveloppés, les champignons filamenteux et les levures, ainsi que les parasites sous toutes leurs formes évolutives. L’efficacité s’étend également aux prions, agents infectieux protéinacés particulièrement résistants.

Micro-organismes cibles de la chaleur sèche :

- Bactéries végétatives : Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

- Spores bactériennes : Bacillus subtilis, Clostridium difficile, Geobacillus stearothermophilus

- Virus : Hépatite B, HIV, SARS-CoV-2, virus de la poliomyélite

- Champignons : Candida albicans, Aspergillus niger, dermatophytes

- Parasites : Cryptosporidium, Giardia, œufs d’helminthes

La différence fondamentale avec la stérilisation vapeur réside dans l’absence d’humidité comme vecteur de transfert thermique. Tandis que la vapeur saturée pénètre rapidement les matériaux poreux et transfère efficacement la chaleur par condensation, la chaleur sèche agit uniquement par conduction et convection, nécessitant des températures plus élevées et des temps d’exposition prolongés.

Les applications privilégiées concernent spécifiquement les matériaux incompatibles avec l’humidité : poudres pharmaceutiques hygroscopiques, huiles et substances lipophiles, instruments métalliques susceptibles de corrosion, verrerie de laboratoire, et certains dispositifs électroniques thermotolérants. Cette spécificité d’application constitue l’avantage concurrentiel majeur de cette méthode.

1.2 Principe de Fonctionnement

Le mécanisme de destruction microbienne par chaleur sèche repose sur deux processus biochimiques complémentaires : la dénaturation irréversible des protéines structurelles et enzymatiques, et l’oxydation des composants cellulaires vitaux. Ces phénomènes, agissant de concert, provoquent la mort cellulaire par désorganisation métabolique complète.

La dénaturation protéique constitue le mécanisme primaire de destruction. Les températures élevées provoquent la rupture des liaisons faibles (ponts hydrogène, forces de Van der Waals) maintenant la structure tertiaire des protéines, entraînant leur dépliement et leur agrégation irréversible. Cette altération structurelle abolit l’activité enzymatique et compromet l’intégrité des membranes cellulaires.

L’oxydation des composants cellulaires, processus secondaire mais significatif, affecte particulièrement les acides nucléiques et les lipides membranaires. Les températures élevées accélèrent les réactions d’oxydation, générant des radicaux libres qui attaquent les liaisons chimiques essentielles à la viabilité cellulaire.

Paramètres temps-température standardisés :

- 180°C : 30 minutes minimum (cycle rapide)

- 170°C : 60 minutes minimum (cycle standard)

- 160°C : 120 minutes minimum (cycle long)

- 140°C : 240 minutes minimum (obsolète, non recommandé)

Les températures de dépyrogénation, processus spécialisé d’élimination des endotoxines bactériennes, requièrent des conditions plus drastiques : 250°C à 400°C pendant 15 à 30 minutes. Ces paramètres, définis par la Pharmacopée Européenne et la norme ISO 20857, garantissent une réduction de 3 logarithmes (99,9%) de la charge pyrogène initiale.

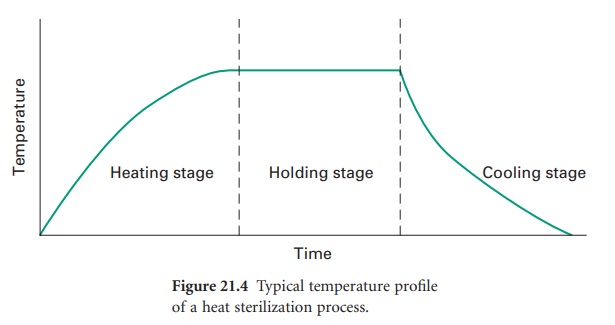

Les courbes temps-température, exprimées par la valeur F (temps équivalent à 160°C), permettent de calculer l’efficacité létale cumulée d’un cycle. Cette approche mathématique, basée sur la loi d’Arrhenius, autorise l’optimisation des paramètres selon les contraintes thermiques des matériaux traités.

La relation température/efficacité létale suit une progression exponentielle : chaque élévation de 10°C divise approximativement par dix le temps nécessaire à l’obtention d’un effet stérilisant équivalent. Cette relation, quantifiée par la valeur Z (élévation de température réduisant le temps de destruction par 10), guide le choix des paramètres opérationnels.

2. Avantages de la Stérilisation par Chaleur Sèche

2.1 Compatibilité avec les Matériaux Sensibles à l’Humidité

La compatibilité exceptionnelle avec les matériaux hydrophobes constitue l’avantage distinctif majeur de la chaleur sèche. Cette spécificité répond aux besoins critiques de l’industrie pharmaceutique où de nombreux principes actifs se dégradent au contact de l’humidité, compromettant leur efficacité thérapeutique et leur stabilité chimique.

Les poudres pharmaceutiques, particulièrement sensibles à l’humidité, bénéficient d’une stérilisation optimale sans risque d’altération physico-chimique. Les antibiotiques en poudre, les hormones stéroïdiennes, et les principes actifs hygroscopiques conservent leurs propriétés thérapeutiques intactes, contrairement aux méthodes utilisant la vapeur qui provoqueraient leur dégradation ou leur agglomération.

Les huiles et graisses pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires nécessitent impérativement une stérilisation par chaleur sèche. L’introduction d’humidité dans ces matrices lipophiles engendrerait des phénomènes d’hydrolyse, de rancissement accéléré, et de déstabilisation émulsionnelle, compromettant définitivement leur qualité et leur sécurité d’usage.

Matériaux optimalement traités par chaleur sèche :

- Poudres API pharmaceutiques (pénicillines, céphalosporines)

- Excipients hygroscopiques (lactose, amidon, cellulose)

- Huiles essentielles et végétales

- Graisses et pommades dermatologiques

- Instruments inox (bistouris, pinces, ciseaux)

- Verrerie borosilicatée (pipettes, ballons, erlenmeyers)

Les instruments métalliques bénéficient d’une protection optimale contre la corrosion. L’absence d’humidité prévient les phénomènes d’oxydation électrochimique affectant particulièrement les aciers au carbone et certains alliages sensibles. Cette préservation de l’intégrité métallurgique prolonge significativement la durée de vie des instruments chirurgicaux et de laboratoire.

Certains plastiques thermorésistants (PEEK, PPS, certains grades de PTFE) tolèrent les températures de stérilisation par chaleur sèche tout en étant incompatibles avec l’humidité à haute température. Cette compatibilité élargit le spectre des dispositifs médicaux stérilisables, particulièrement dans les applications d’implantologie et de microchirurgie.

2.2 Simplicité et Coût Réduit

La simplicité technologique des équipements de stérilisation par chaleur sèche représente un avantage économique et opérationnel considérable. Ces systèmes, basés sur des technologies de chauffage électrique éprouvées, nécessitent moins de composants complexes que les autoclaves vapeur, réduisant les coûts d’acquisition, de maintenance, et de formation des opérateurs.

L’investissement initial modéré, variant de 2000€ pour les modèles de laboratoire de base à 15000€ pour les équipements industriels sophistiqués, facilite l’accès à cette technologie pour les structures de taille intermédiaire. Cette accessibilité économique démocratise l’accès à la stérilisation de qualité pharmaceutique.

L’absence de générateur de vapeur simplifie considérablement l’installation et l’exploitation. Ces équipements nécessitent uniquement une alimentation électrique et une ventilation adaptée, évitant les contraintes d’alimentation en eau de qualité pharmaceutique, de traitement des condensats, et de maintenance des circuits vapeur complexes caractérisant les autoclaves.

2.3 Absence de Résidus

L’absence totale d’humidité résiduelle constitue un atout majeur pour les applications pharmaceutiques critiques. Cette caractéristique élimine les risques de contamination microbienne secondaire par développement de micro-organismes dans l’humidité résiduelle, problématique récurrente avec les méthodes de stérilisation humides.

Les instruments traités par chaleur sèche sont immédiatement utilisables sans phase de séchage post-stérilisation, optimisant les flux de production et réduisant les risques de recontamination lors des manipulations de séchage. Cette disponibilité immédiate s’avère particulièrement appréciable dans les environnements à forte rotation d’instruments.

2.4 Efficacité Contre Spores et Pyrogènes

L’efficacité exceptionnelle contre les spores bactériennes, formes de résistance les plus thermorésistantes du monde microbien, positionne la chaleur sèche comme méthode de référence pour les applications critiques. Les spores de Bacillus subtilis var. niger et Geobacillus stearothermophilus, organismes test standardisés, subissent une destruction complète dans les conditions opérationnelles définies.

La dépyrogénation, processus spécialisé d’élimination des endotoxines bactériennes, représente une application unique de la chaleur sèche. Les endotoxines, lipopolysaccharides thermostables provenant de la paroi des bactéries Gram-négatives, résistent aux températures de stérilisation conventionnelles mais se dégradent aux températures de 250-400°C utilisées en dépyrogénation.

La réduction de la charge pyrogène, quantifiée par le test LAL (Limulus Amebocyte Lysate), atteint systématiquement plus de 3 logarithmes (réduction d’un facteur 1000), satisfaisant les exigences les plus strictes des pharmacopées internationales pour les préparations injectables et les dispositifs médicaux implantables.

3. Limites et Contraintes

3.1 Temps de Cycle Prolongés

La durée significativement plus longue des cycles de stérilisation par chaleur sèche constitue la limitation opérationnelle majeure de cette méthode. Avec des cycles standard de 2 à 4 heures, contre 15 à 30 minutes pour les autoclaves vapeur, l’impact sur la productivité nécessite une planification rigoureuse des activités de stérilisation.

Cette contrainte temporelle résulte directement de la cinétique de transfert thermique moins efficace de l’air par rapport à la vapeur saturée. L’air, fluide de faible capacité calorifique et conductivité thermique limitée, nécessite des temps d’exposition prolongés pour assurer une pénétration thermique homogène dans la masse des charges à stériliser.

Impact sur la productivité :

- Planification obligatoire des cycles (programmation nocturne recommandée)

- Nécessité de stocks tampons d’instruments stérilisés

- Rotation prolongée des équipements

- Coûts énergétiques cumulés sur la durée

3.2 Températures Élevées

Les températures élevées requises (160-190°C en stérilisation, 250-400°C en dépyrogénation) excluent de nombreux matériaux thermosensibles. Cette limitation restreint considérablement le spectre d’applications par rapport aux méthodes de stérilisation à basse température (oxyde d’éthylène, plasma, vapeur de formaldéhyde).

Les plastiques standards (PE, PP, PS, PVC) subissent des déformations, décolorations, ou dégradations chimiques irréversibles aux températures de stérilisation par chaleur sèche. Seuls les polymères haute performance (PEEK, PPS, certains grades de PTFE) tolèrent ces conditions thermiques sévères.

Les instruments optiques (fibres optiques, lentilles, prismes) nécessitent des précautions particulières, les contraintes thermiques différentielles pouvant générer des fissurations ou des désalignements optiques compromettant leurs performances. Les dispositifs électroniques, même thermorésistants, risquent des dysfonctionnements par dilatation différentielle des composants.

3.3 Consommation Énergétique

La consommation énergétique élevée résulte de la combinaison de températures importantes et de durées prolongées. Cette caractéristique génère des coûts opérationnels significatifs, particulièrement dans un contexte de hausse des prix énergétiques et de sensibilisation environnementale croissante.

L’isolation thermique performante devient impérative pour limiter les déperditions calorifiques et optimiser l’efficacité énergétique. Les équipements modernes intègrent des systèmes d’isolation multicouches et de récupération de chaleur pour minimiser l’impact énergétique.

3.4 Pénétration Limitée

La pénétration thermique limitée dans les matériaux poreux ou les charges denses constitue une contrainte technique majeure. L’air, fluide de faible conductivité thermique, peine à transférer efficacement la chaleur dans les matériaux isolants ou les emballages épais, créant des gradients de température préjudiciables à l’homogénéité de traitement.

La circulation d’air forcée, assurée par des ventilateurs haute température, devient indispensable pour homogénéiser la distribution thermique et éliminer les points froids susceptibles de compromettre l’efficacité stérilisatrice. Cette technologie, standard sur les équipements modernes, améliore significativement les performances mais complexifie la conception.

4. Applications Détaillées par Secteur

4.1 Industrie Pharmaceutique

L’industrie pharmaceutique représente le secteur d’application le plus exigeant et le plus développé de la stérilisation par chaleur sèche. Cette industrie, soumise aux réglementations les plus strictes au monde, exploite pleinement les capacités uniques de cette méthode, particulièrement pour la dépyrogénation des contenants primaires et la stérilisation des matières premières sensibles à l’humidité.

La stérilisation des poudres API (Active Pharmaceutical Ingredients) constitue une application critique où la chaleur sèche excelle. Les antibiotiques bêta-lactamines, particulièrement sensibles à l’hydrolyse, conservent leur activité antimicrobienne intacte lorsqu’ils sont traités par chaleur sèche, contrairement aux méthodes humides qui provoquent leur dégradation rapide.

Les huiles pharmaceutiques (huile d’olive, huile de sésame, triglycérides à chaîne moyenne) utilisées comme excipients dans les formes injectables nécessitent une stérilisation par chaleur sèche. Ces matrices lipophiles, incompatibles avec l’humidité, subissent une stérilisation efficace sans altération de leurs propriétés physico-chimiques.

Les récipients en verre (flacons, ampoules, seringues préremplies) bénéficient d’un traitement de dépyrogénation simultané à la stérilisation. Cette double action, impossible avec d’autres méthodes, optimise les process de production en réduisant le nombre d’étapes de traitement.

Dépyrogénation spécialisée – Paramètres critiques :

- Tunnels continus : Production 60-600 unités/minute

- Zones thermiques : Préchauffage (150°C) → Stérilisation (300-350°C) → Refroidissement (25°C)

- Temps de passage : 15-30 minutes en zone chaude

- Validation biologique : Réduction >3 log endotoxines (test LAL)

- Atmosphère contrôlée : Air filtré HEPA classe A (ISO 5)

- Conformité salles blanches : Intégration environnements aseptiques

Les tunnels de dépyrogénation, équipements spécialisés de l’industrie pharmaceutique, représentent l’application la plus sophistiquée de la chaleur sèche. Ces installations, longues de 3 à 15 mètres, traitent en continu les contenants primaires avec une capacité de production industrielle adaptée aux volumes pharmaceutiques modernes.

4.2 Médecine et Chirurgie

Les applications médicales et chirurgicales de la chaleur sèche concernent principalement les instruments métalliques solides et les dispositifs sensibles à la corrosion. Cette méthode trouve sa place dans les blocs opératoires, les cabinets dentaires, et les services de stérilisation hospitaliers pour des applications spécialisées.

Les instruments chirurgicaux en acier inoxydable (bistouris, pinces, ciseaux, clamps, porte-aiguilles) bénéficient d’une stérilisation efficace sans risque de corrosion galvanique. La préservation de l’intégrité métallurgique et du tranchant des lames constitue un avantage appréciable pour les instruments de précision.

Instruments Chirurgicaux

- Scalpels et bistouris

- Pinces anatomiques

- Ciseaux chirurgicaux

- Clamps vasculaires

- Porte-aiguilles

Implants Métalliques

- Prothèses orthopédiques

- Vis et plaques ostéosynthèse

- Implants dentaires

- Stents cardiovasculaires

- Dispositifs neurochirurgicaux

Les implants métalliques orthopédiques, cardiovasculaires, et neurochirurgicaux nécessitent souvent une stérilisation par chaleur sèche pour préserver leurs propriétés mécaniques et leur biocompatibilité. Cette application, particulièrement critique, exige une validation poussée des cycles et une traçabilité rigoureuse.

Les limitations importantes de cette application incluent l’incompatibilité avec les instruments creux (turbines dentaires, contre-angles), les textiles chirurgicaux, et les dispositifs thermosensibles. Ces contraintes restreignent l’usage aux instruments solides et aux applications spécialisées.

4.3 Laboratoires de Microbiologie

Les laboratoires de microbiologie constituent un secteur d’application traditionnel de la chaleur sèche, particulièrement pour la verrerie de laboratoire et les petits instruments métalliques. Cette application, moins critique que les domaines pharmaceutique et médical, bénéficie de la simplicité et de l’économie de cette méthode.

La verrerie de laboratoire (boîtes de Petri en verre, pipettes Pasteur, tubes à essai, erlenmeyers, ballons) représente l’application classique et toujours pertinente de la chaleur sèche. Cette verrerie, constituée de surfaces lisses facilement accessibles à la chaleur, se prête parfaitement à ce mode de stérilisation.

Les petits instruments métalliques de laboratoire (anses de platine, spatules, bouchons métalliques) bénéficient d’une stérilisation rapide et efficace. L’absence d’humidité résiduelle évite les phénomènes de corrosion et facilite le stockage prolongé des instruments stérilisés.

4.4 Industrie Alimentaire

L’industrie alimentaire utilise la chaleur sèche pour la stérilisation d’équipements de production métalliques, d’emballages en verre, et d’ustensiles de découpe. Cette application, soumise aux réglementations HACCP, bénéficie de la simplicité de mise en œuvre et de l’absence de résidus chimiques.

4.5 Recherche et Biotechnologie

Les secteurs de recherche et biotechnologie exploitent la chaleur sèche pour des applications spécialisées : stérilisation d’instruments de micromanipulation, de supports métalliques pour cultures cellulaires, et d’équipements de dispositifs médicaux implantables en phase de développement.

5. Équipements de Stérilisation

5.1 Fours à Chaleur Sèche (Poupinels Modernes)

Les fours à chaleur sèche modernes, évolution technologique des poupinels historiques développés au XIXe siècle, constituent l’équipement de base de la stérilisation par chaleur sèche. Ces appareils, disponibles en multiples configurations, s’adaptent aux besoins spécifiques de chaque secteur d’application.

Les caractéristiques techniques des modèles contemporains intègrent les avancées technologiques récentes : volumes modulaires de 20L à 300L pour s’adapter aux besoins de production, contrôle numérique de température avec précision ±1°C, circulation d’air forcée assurée par ventilateurs haute température, programmation de cycles complexes, et enregistrement automatique des paramètres pour la traçabilité réglementaire.

Les modèles industriels intègrent des portes doubles pour l’interface avec les environnements contrôlés (isolateurs, salles blanches), des systèmes de filtration HEPA, et des interfaces de communication avec les systèmes de gestion de production (MES, LIMS).

Spécifications techniques types :

- Volume utile : 20L (paillasse) à 300L (industriel)

- Température max : 200-400°C selon modèle

- Précision température : ±1°C (±0,5°C modèles haut de gamme)

- Homogénéité : ±3°C dans la chambre

- Programmation : 10-50 cycles mémorisables

- Enregistrement : Température/temps sur carte SD ou USB

- Interface : Écran tactile couleur, communication Ethernet

5.2 Tunnels de Stérilisation/Dépyrogénation

Les tunnels de stérilisation représentent l’application industrielle la plus sophistiquée de la chaleur sèche, spécifiquement développée pour l’industrie pharmaceutique. Ces équipements de production continue traitent des milliers d’unités par heure avec une répétabilité et une traçabilité optimales.

La conception modulaire permet l’adaptation aux contraintes de production : convoyeurs automatiques à vitesse variable, zones de température séquentielles (préchauffage, stérilisation, refroidissement), longueurs de 3 à 15 mètres selon les débits requis, et débits de 60 à 600 flacons par minute selon les dimensions des contenants.

Le contrôle automatisé par automates programmables (PLC) intègre la surveillance de tous les paramètres critiques, la gestion des alarmes, la traçabilité lot par lot, et l’interface avec les systèmes de production pharmaceutique. La filtration HEPA garantit la conformité aux exigences de salles blanches classe A (ISO 5).

5.3 Incinérateurs de Laboratoire

Les incinérateurs de laboratoire, équipements spécialisés de stérilisation instantanée, traitent par combustion les boucles d’inoculation et les petits instruments métalliques. Ces dispositifs, fonctionnant à 800-1000°C, assurent une destruction microbienne instantanée mais se limitent à des applications ponctuelles.

5.4 Technologies Émergentes

L’évolution technologique actuelle intègre les concepts d’Industrie 4.0 : fours intelligents connectés IoT pour la surveillance à distance, capteurs temps réel multi-paramètres, traçabilité blockchain pour l’inaltérabilité des données, et maintenance prédictive par intelligence artificielle.

6. Normes et Réglementations

6.1 Normes Internationales

Le cadre normatif international de la stérilisation par chaleur sèche repose sur plusieurs références fondamentales harmonisées au niveau mondial. Ces normes, élaborées par les organismes de normalisation internationaux (ISO, CEN, ASTM), définissent les exigences minimales de performance, les méthodes de validation, et les procédures de contrôle qualité.

« Cette norme internationale spécifie les exigences pour le développement, la validation et le contrôle de routine des processus de stérilisation par chaleur sèche pour les dispositifs médicaux. Elle couvre également les exigences pour un processus de dépyrogénisation par chaleur sèche. »

La norme ISO 20857:2010 constitue la référence mondiale pour la stérilisation par chaleur sèche des dispositifs médicaux. Elle définit les exigences de processus, les méthodes de validation biologique et physique, la documentation obligatoire, et les procédures de libération des lots. Cette norme intègre également les spécifications de dépyrogénation, application unique de la chaleur sèche.

La norme ISO 13408-1:2023 relative au traitement aseptique des produits de santé complète ce dispositif normatif en définissant les exigences générales d’environnement et de procédures pour les processus aseptiques incluant la stérilisation par chaleur sèche.

La Pharmacopée Américaine USP <1229.5> dédie un chapitre spécifique à la stérilisation par chaleur sèche, définissant les paramètres opérationnels, les méthodes de validation, et les critères d’acceptation pour les applications pharmaceutiques. Cette référence, légalement contraignante aux États-Unis, influence les pratiques mondiales.

6.2 Validation des Processus

La validation des processus de stérilisation par chaleur sèche suit une approche structurée en trois phases successives : Qualification Installation (QI), Qualification Opérationnelle (QO), et Qualification Performance (QP). Cette méthodologie, standardisée par les guides FDA et EMA, garantit la reproductibilité et la fiabilité des processus.

La Qualification Installation vérifie la conformité de l’installation aux spécifications de conception : vérification des utilités (électricité, ventilation), contrôle de l’instrumentation (sondes, capteurs, enregistreurs), validation des systèmes de sécurité, et documentation de configuration (manuels, certificats, plans).

Tests obligatoires de validation :

- Distribution thermique : Cartographie 9-15 points minimum

- Pénétration chaleur : Sondes dans charges représentatives

- Efficacité biologique : Spores Bacillus subtilis var. niger (10^6 CFU)

- Tests dépyrogénation : Endotoxines LAL (réduction >3 log)

- Répétabilité : 3 cycles consécutifs conformes minimum

- Robustesse : Tests aux limites de tolérance

La requalification périodique annuelle maintient la validité de la validation initiale. Cette procédure, réalisée par des organismes compétents agréés, vérifie le maintien des performances selon les spécifications validées et délivre les certificats de conformité réglementaires.

6.3 Réglementations Sectorielles

Les Bonnes Pratiques de Fabrication pharmaceutiques, harmonisées internationalement par les guides ICH Q7 et l’Annexe 1 européenne, définissent les exigences spécifiques de stérilisation pour l’industrie pharmaceutique. Ces textes réglementaires, légalement contraignants, imposent des standards de validation, de documentation, et de contrôle qualité particulièrement stricts.

Le Règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux intègre des exigences renforcées de stérilisation et de validation des processus. Ce règlement, applicable depuis mai 2021, impose une traçabilité complète et une démonstration de l’efficacité stérilisatrice pour tous les dispositifs médicaux commercialisés en Europe.

7. Bonnes Pratiques d’Utilisation

7.1 Préparation et Chargement

La préparation méticuleuse des charges constitue un facteur critique de succès de la stérilisation par chaleur sèche. Cette étape, souvent sous-estimée, conditionne directement l’efficacité du processus et la reproductibilité des résultats. Les procédures standardisées de préparation garantissent la qualité et la sécurité du traitement.

Le nettoyage préalable des instruments s’impose comme prérequis absolu. Les résidus organiques (sang, tissus, médicaments) forment des couches isolantes réduisant l’efficacité du transfert thermique et peuvent générer des pyrogènes supplémentaires compromettant les applications pharmaceutiques critiques.

Procédure de chargement optimisée :

- Espacement minimal 2-5 cm entre articles pour circulation air

- Charge maximale 70% du volume utile chambre

- Orientation verticale des contenants (évacuation air piégé)

- Positionnement sondes température dans zones critiques

- Documentation position articles (traçabilité)

Les emballages doivent impérativement être perméables à la chaleur : aluminium perforé, acier inoxydable perforé, ou sachets spéciaux haute température. Les emballages papier ou plastique standard, inadaptés aux températures élevées, compromettraient l’efficacité et la sécurité du processus.

7.2 Contrôle des Paramètres

La surveillance continue des paramètres critiques (température, temps, pression atmosphérique) garantit la conformité du processus aux spécifications validées. Les enregistreurs de données modernes, à mémoire non volatile, assurent la traçabilité réglementaire exigée par les autorités sanitaires.

Les indicateurs chimiques, complémentaires aux enregistrements électroniques, fournissent une vérification visuelle immédiate de l’exposition thermique. Ces indicateurs, classés selon la norme ISO 11140, changent de couleur de manière irréversible lorsque les conditions de stérilisation sont atteintes.

7.3 Maintenance Préventive

La maintenance préventive rigoureuse conditionne la fiabilité et la longévité des équipements. Un planning d’entretien structuré, basé sur les recommandations constructeur et l’expérience opérationnelle, prévient les pannes et maintient les performances dans les spécifications validées.

Planning maintenance type :

- Quotidien : Inspection visuelle, test fonctionnement, nettoyage surfaces

- Hebdomadaire : Nettoyage chambre, vérification joints, contrôle ventilateurs

- Mensuel : Lubrification mécanismes, contrôle résistances chauffantes

- Trimestriel : Étalonnage sondes température, test alarmes sécurité

- Annuel : Qualification complète, remplacement pièces d’usure

7.4 Formation des Opérateurs

La formation initiale et continue des opérateurs constitue un investissement indispensable pour la qualité et la sécurité des opérations. Cette formation, adaptée au niveau technique et aux responsabilités de chaque poste, couvre les aspects théoriques, pratiques, et réglementaires de la stérilisation par chaleur sèche.

L’habilitation formelle des opérateurs, matérialisée par des certificats de compétence, garantit leur aptitude à conduire les opérations selon les procédures validées. Cette habilitation, renouvelée périodiquement, maintient le niveau de compétence face aux évolutions technologiques et réglementaires.

7.5 Contrôles Qualité

Les contrôles qualité, réalisés selon des fréquences définies par l’analyse de risque, vérifient le maintien de l’efficacité stérilisatrice. Les indicateurs biologiques, utilisant des spores de Bacillus subtilis var. niger, constituent le contrôle de référence pour valider l’efficacité létale du processus.

Les tests LAL (Limulus Amebocyte Lysate) pour la dépyrogénation quantifient la réduction de la charge en endotoxines. Ces tests, obligatoires pour les applications pharmaceutiques, utilisent l’hémolymphe du crabe Limulus polyphemus, naturellement sensible aux endotoxines bactériennes.

8. Innovations et Tendances Futures

8.1 Fours Intelligents Connectés

L’intégration des technologies IoT (Internet of Things) transforme progressivement les équipements de stérilisation traditionnels en systèmes intelligents connectés. Cette évolution technologique répond aux exigences croissantes de traçabilité, d’optimisation énergétique, et de maintenance prédictive caractérisant l’industrie 4.0.

La surveillance temps réel à distance permet un contrôle permanent des installations depuis n’importe quel terminal connecté. Les tableaux de bord analytiques, alimentés par l’intelligence artificielle, identifient les tendances de dérive et optimisent automatiquement les paramètres de fonctionnement.

8.2 Réduction de la Consommation Énergétique

Les innovations en matière d’isolation thermique, utilisant des matériaux avancés comme les aérogels, réduisent drastiquement les déperditions calorifiques. Les systèmes de récupération de chaleur valorisent l’énergie résiduelle pour préchauffer les charges suivantes ou chauffer les locaux adjacents.

8.3 Intégration aux Systèmes de Gestion

L’interfaçage natif avec les systèmes LIMS (Laboratory Information Management System) et MES (Manufacturing Execution System) automatise la documentation et élimine les erreurs de transcription. La conformité aux réglementations 21 CFR Part 11 (signatures électroniques) sécurise la traçabilité dans l’industrie pharmaceutique.

8.4 Intelligence Artificielle

L’intelligence artificielle et le machine learning optimisent automatiquement les cycles de stérilisation selon les types de charges, prédisent les pannes avant leur survenue, et analysent les déviations pour identifier les causes racines. Cette évolution transforme progressivement la stérilisation d’un art en une science exacte.

Conclusion

La stérilisation par chaleur sèche, méthode centenaire constamment perfectionnée, conserve une place incontournable dans l’arsenal thérapeutique moderne. Son efficacité prouvée contre l’ensemble du spectre microbien, incluant les spores les plus résistantes et les endotoxines thermostables, en fait un outil irremplaçable pour des applications critiques spécifiques.

L’analyse exhaustive menée dans cet article démontre la polyvalence remarquable de cette méthode, capable de répondre aux exigences les plus strictes de l’industrie pharmaceutique tout en s’adaptant aux contraintes économiques des laboratoires de recherche. Cette adaptabilité, rare dans le domaine des technologies médicales, explique la pérennité de cette approche face aux innovations technologiques récentes.

L’importance spécifique de la dépyrogénation, application unique et irremplaçable de la chaleur sèche, positionne définitivement cette méthode comme indispensable à l’industrie pharmaceutique moderne. Aucune alternative technologique ne permet actuellement d’éliminer efficacement les endotoxines bactériennes tout en préservant l’intégrité des contenants primaires en verre.

La compatibilité exceptionnelle avec les matériaux sensibles à l’humidité répond à des besoins industriels croissants, particulièrement dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique où de nombreux principes actifs nécessitent une protection absolue contre l’humidité. Cette spécificité technique garantit la pérennité de cette méthode face aux évolutions futures de la pharmacopée.

L’efficacité démontrée contre les spores bactériennes et les endotoxines, validée par des décennies d’utilisation et de recherche microbiologique, positionne la chaleur sèche comme référence absolue pour les applications les plus critiques. Cette fiabilité, quantifiée par des tests normalisés reproductibles, rassure les utilisateurs et les autorités réglementaires.

La nécessité impérative de formation approfondie, de maintenance rigoureuse, et de validation continue souligne le caractère professionnel et technique de cette méthode. Ces exigences, loin d’être des contraintes, garantissent la qualité et la sécurité indispensables aux applications critiques de santé publique.

L’évolution technologique continue, intégrant l’IoT, l’intelligence artificielle, et les concepts d’industrie 4.0, modernise progressivement ces équipements sans en altérer les principes fondamentaux. Cette capacité d’adaptation technologique, préservant l’efficacité historique tout en intégrant les innovations contemporaines, illustre la robustesse conceptuelle de cette méthode.

Les perspectives futures s’orientent vers une intégration croissante aux systèmes de gestion industriels, une réduction significative de l’impact énergétique, et une automatisation poussée des processus de validation. Ces évolutions, déjà amorcées par les constructeurs leaders, transformeront progressivement la stérilisation par chaleur sèche en processus totalement automatisé et optimisé.

La place assurée de cette méthode dans l’arsenal de stérilisation moderne repose sur sa complémentarité parfaite avec les autres techniques disponibles. Loin de constituer une technologie obsolète, elle représente une solution technique optimale pour des applications spécifiques où ses avantages intrinsèques surpassent ses limitations.

L’appel final à la vigilance professionnelle constante rappelle que la stérilisation, processus critique de la chaîne de soins, exige une expertise technique approfondie et une application rigoureuse des protocoles validés. Seule cette approche professionnelle garantit l’efficacité et la sécurité requises par les patients et exigées par les réglementations sanitaires contemporaines.

Sources normatives et réglementaires de référence :

- Norme ISO 20857:2010 – Stérilisation des produits de santé par chaleur sèche

- Norme ISO 13408-1:2023 – Traitement aseptique des produits de santé

- USP <1229.5> – Pharmacopée américaine, stérilisation par chaleur sèche

- Pharmacopée Européenne 5.1.1 – Méthodes de stérilisation

- Annexe 1 BPF (ANSM) – Fabrication de médicaments stériles

- FDA 21 CFR Part 211 – Current Good Manufacturing Practice