Blog

POURQUOI LA STÉRILISATION NE FONCTIONNE PAS : ANALYSE CRITIQUE DES ÉCHECS ET DÉFAILLANCES DANS LES PROCESSUS DE STÉRILISATION MODERNE

1. Introduction : L’importance critique de la stérilisation

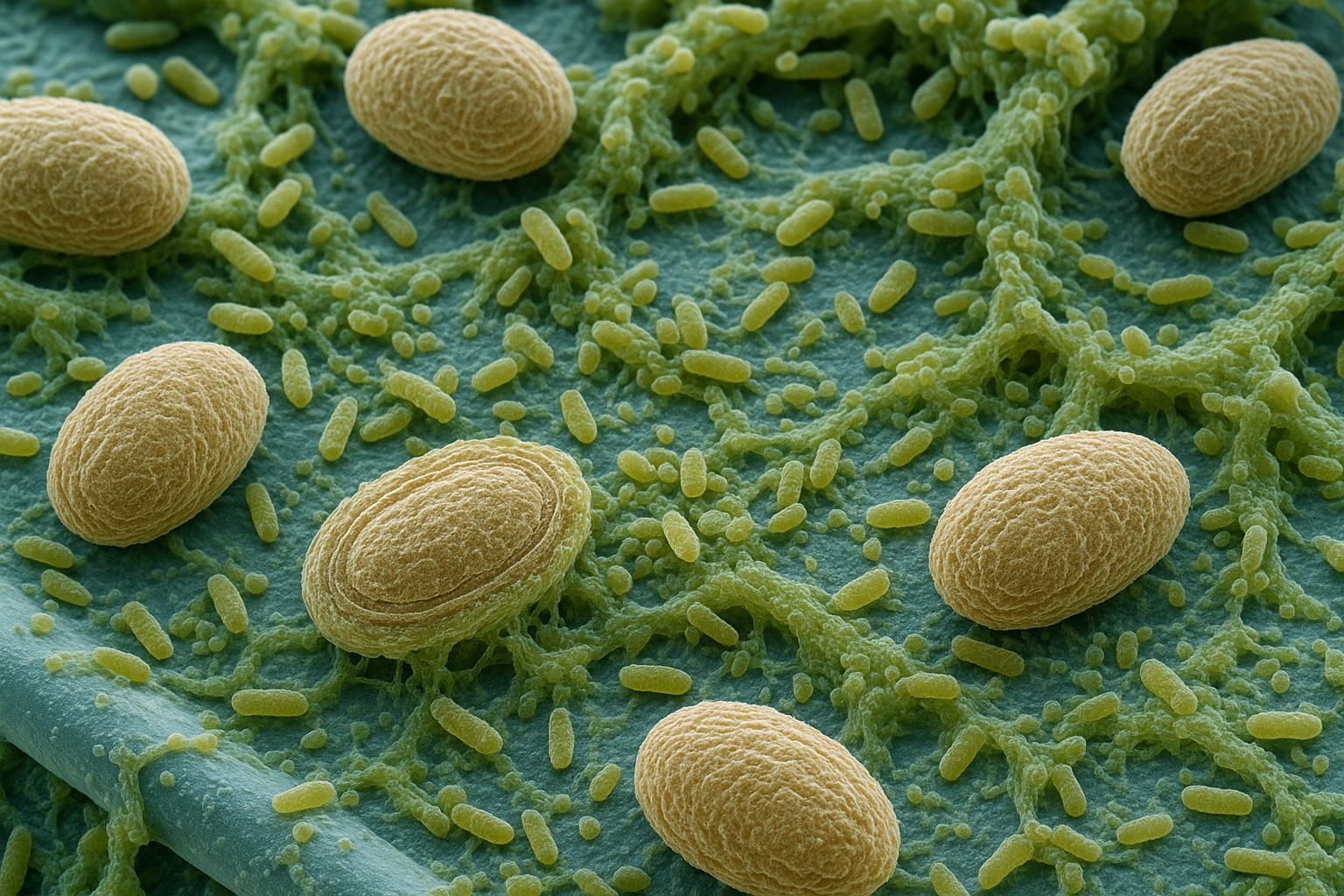

La stérilisation constitue l’un des piliers fondamentaux de la sécurité sanitaire moderne. Définie comme l’élimination complète de tous les micro-organismes vivants, y compris les spores bactériennes, les virus et les champignons, elle représente le niveau de décontamination le plus élevé possible. Cependant, malgré les avancées technologiques et les protocoles stricts, les échecs de stérilisation demeurent une réalité préoccupante dans de nombreux secteurs.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les infections nosocomiales affectent environ 7% des patients hospitalisés dans les pays développés et 10% dans les pays en développement, dont une part significative est attribuable aux échecs de stérilisation. Ces statistiques révèlent l’ampleur du problème et soulignent la nécessité d’une analyse approfondie des causes d’échec.

La stérilisation trouve ses applications dans des domaines critiques où l’absence de micro-organismes est vitale : chirurgie, production pharmaceutique, industrie alimentaire, recherche microbiologique, et médecine vétérinaire. Dans chacun de ces secteurs, un échec de stérilisation peut avoir des conséquences dramatiques, allant de l’infection post-opératoire au rappel massif de produits pharmaceutiques, en passant par les intoxications alimentaires.

2. Principes fondamentaux de la stérilisation

2.1 Mécanismes d’action

La stérilisation repose sur plusieurs mécanismes physiques et chimiques visant à détruire les structures cellulaires essentielles des micro-organismes. La chaleur humide (autoclavage) provoque la coagulation des protéines et la désorganisation des membranes cellulaires. La chaleur sèche induit une oxydation des composants cellulaires. Les radiations ionisantes causent des ruptures dans l’ADN microbien, tandis que les agents chimiques perturbent les processus métaboliques essentiels.

Le concept de stérilité absolue repose sur la théorie logarithmique de destruction microbienne, où le taux de mortalité suit une progression géométrique. Cette théorie implique qu’il existe toujours une probabilité statistique, même infime, de survie microbienne. Le niveau d’assurance de stérilité (SAL) généralement accepté est de 10⁻⁶, signifiant qu’il y a moins d’une chance sur un million qu’un micro-organisme viable survive au processus.

2.2 Paramètres critiques

Chaque méthode de stérilisation dépend de paramètres critiques spécifiques. Pour l’autoclavage, la triade température-temps-pression doit être rigoureusement contrôlée. Un cycle standard de 121°C pendant 15 minutes à 15 PSI représente les conditions minimales pour éliminer les spores de Geobacillus stearothermophilus, l’organisme test de référence.

La stérilisation par oxyde d’éthylène nécessite un contrôle précis de la concentration du gaz (450-1200 mg/L), de la température (37-63°C), de l’humidité relative (45-85%) et du temps d’exposition (1-24 heures selon les matériaux). La moindre déviation de ces paramètres peut compromettre l’efficacité du processus.

3. Domaines d’application et spécificités sectorielles

3.1 Secteur médical

Le secteur médical représente le domaine le plus critique en termes de stérilisation, où les conséquences d’un échec peuvent être fatales. Les instruments chirurgicaux, implants, dispositifs médicaux et matériel de soins nécessitent une stérilisation parfaite. Cependant, la complexité croissante des dispositifs médicaux modernes pose des défis particuliers.

Les endoscopes, par exemple, présentent des géométries complexes avec des canaux internes difficiles d’accès. Leur stérilisation nécessite un prétraitement minutieux, incluant un nettoyage enzymatique suivi d’un rinçage abondant. Les résidus organiques laissés dans les canaux peuvent protéger les micro-organismes et conduire à un échec de stérilisation.

3.2 Industrie alimentaire

Dans l’industrie alimentaire, la stérilisation vise à éliminer les pathogènes tout en préservant les qualités nutritionnelles et organoleptiques des aliments. Les conserves alimentaires subissent une stérilisation thermique calculée pour détruire Clostridium botulinum, l’agent pathogène le plus résistant à la chaleur présent dans les aliments peu acides.

La valeur stérilisatrice F₀, exprimée en minutes à 121°C, doit atteindre minimum 3 minutes pour les aliments peu acides. Cependant, la distribution hétérogène de la chaleur dans les conserves peut créer des zones froides où les micro-organismes survivent. Ce phénomène est particulièrement problématique avec les aliments à texture épaisse ou contenant des particules solides.

3.3 Industrie pharmaceutique

La stérilisation pharmaceutique exige le plus haut niveau de qualité et de traçabilité. Les médicaments injectables, les solutions ophtalmiques et les implants doivent être stériles de manière absolue. La stérilisation terminale en autoclave demeure la méthode de référence lorsque le produit la tolère.

Cependant, de nombreux principes actifs thermolabiles nécessitent une stérilisation aseptique, processus plus complexe où chaque composant est stérilisé séparément avant assemblage en environnement stérile. Cette approche présente de multiples points critiques où la contamination peut survenir.

3.4 Médecine vétérinaire

La stérilisation en médecine vétérinaire fait face à des défis particuliers liés à la diversité des espèces traitées et aux contraintes économiques. Les instruments chirurgicaux vétérinaires subissent souvent des cycles de réutilisation intensifs, augmentant les risques de dégradation et de contamination résiduelle.

Les cliniques vétérinaires, souvent de petite taille, ne disposent pas toujours d’équipements de stérilisation sophistiqués ni de personnel spécialisé. Cette réalité économique conduit parfois à des compromis sur les protocoles de stérilisation, avec des conséquences sur la santé animale et le risque de transmission zoonotique.

4. Causes principales d’échec de la stérilisation

4.1 Facteurs techniques

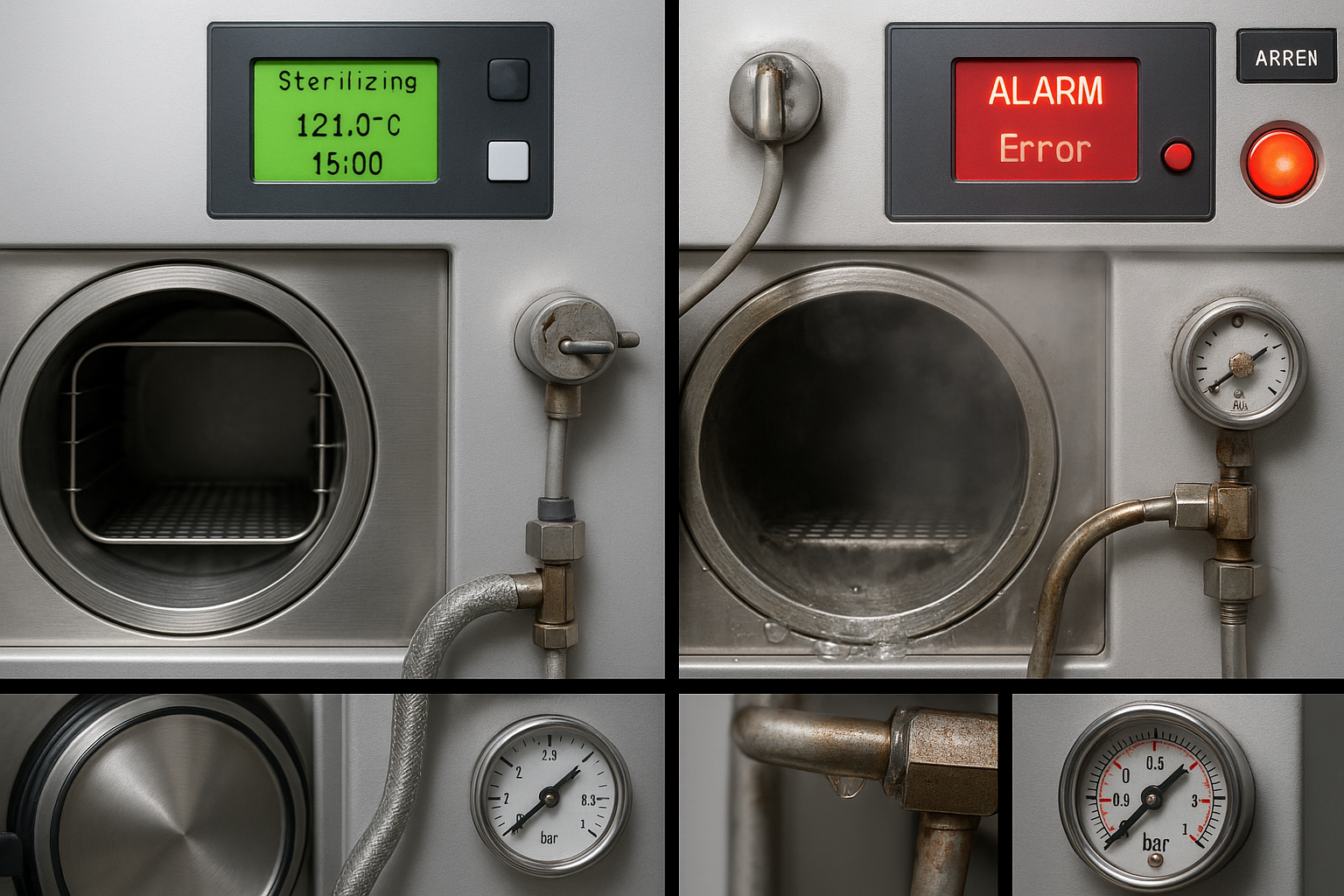

Les défaillances techniques constituent la première cause d’échec de stérilisation. Les équipements de stérilisation, malgré leur sophistication, restent sujets aux pannes et dysfonctionnements. Les autoclaves peuvent présenter des défaillances de capteurs de température ou de pression, des fuites de vapeur, ou des problèmes de distribution thermique.

La maintenance préventive insuffisante aggrave ces problèmes techniques. Un autoclave mal entretenu peut présenter des dépôts calcaires réduisant l’efficacité du transfert thermique, ou des joints défaillants compromettant l’étanchéité nécessaire au maintien de la pression. Les études montrent que 40% des échecs de stérilisation sont attribuables à des défauts d’équipement non détectés.

4.2 Facteurs humains

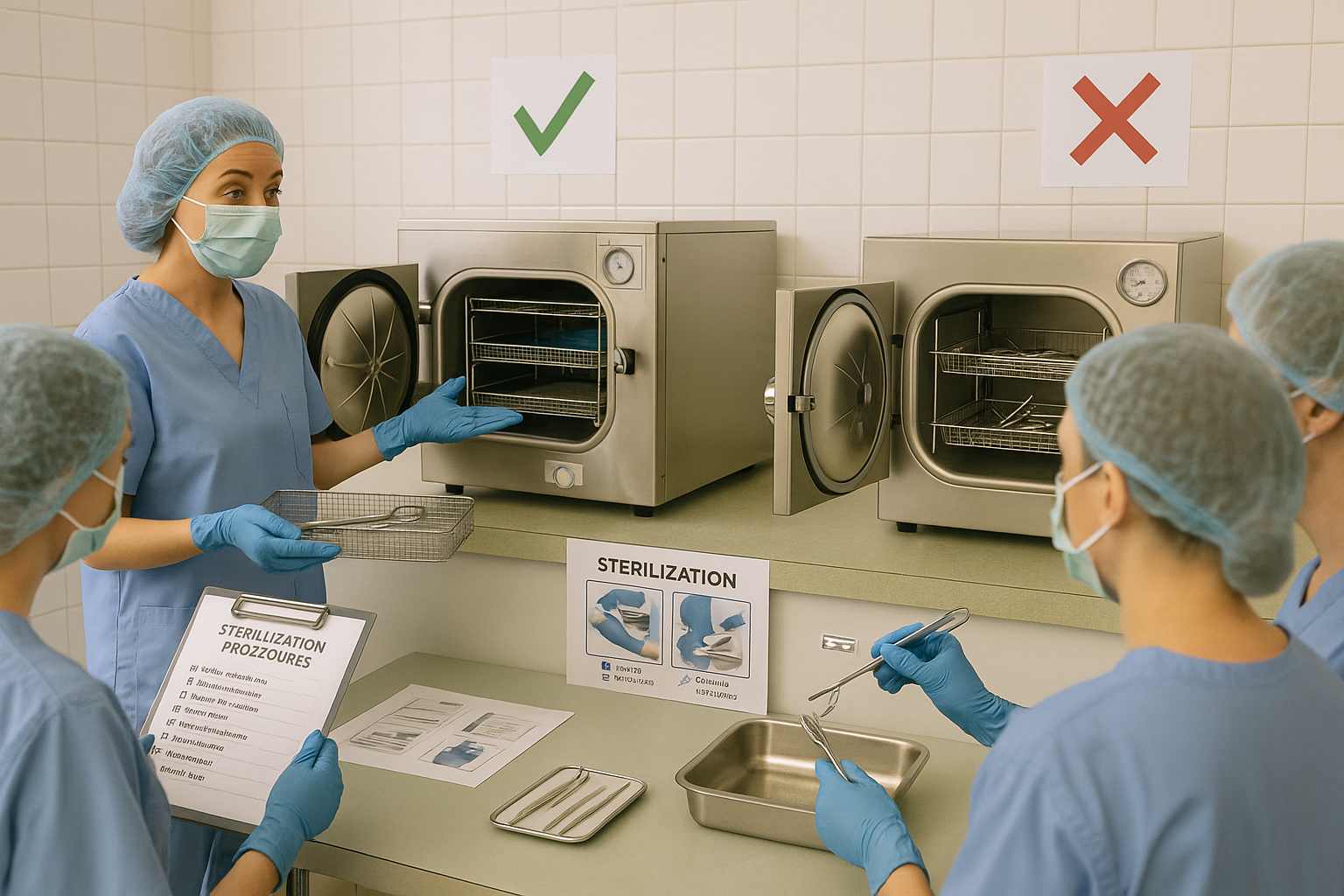

L’erreur humaine représente un facteur critique dans les échecs de stérilisation. La formation insuffisante du personnel, la négligence des protocoles, et la surcharge de travail contribuent significativement aux défaillances. Le chargement incorrect des autoclaves, où les instruments sont trop serrés ou mal positionnés, empêche la pénétration adéquate de la vapeur.

La non-conformité aux procédures de nettoyage pré-stérilisation constitue une erreur fréquente. Les résidus organiques (sang, tissus, solutions) forment une barrière protectrice autour des micro-organismes, réduisant l’efficacité de la stérilisation. Cette protection peut permettre la survie de pathogènes même dans des conditions théoriquement létales.

Les études comportementales révèlent que la perception du risque joue un rôle crucial. Lorsque le personnel considère certaines procédures comme « routinières » ou « peu critiques », la vigilance diminue, augmentant la probabilité d’erreurs. Ce phénomène, appelé « dérive normalisante », explique pourquoi des incidents surviennent souvent dans des établissements expérimentés.

4.3 Résistance microbienne

Certains micro-organismes présentent une résistance exceptionnelle aux processus de stérilisation. Les prions, agents infectieux protéiques responsables des encéphalopathies spongiformes, résistent aux méthodes conventionnelles de stérilisation. Leur élimination nécessite des traitements drastiques (autoclavage à 134°C pendant 18 minutes minimum) qui peuvent endommager les instruments.

Les biofilms constituent une autre forme de résistance problématique. Ces communautés microbiennes organisées en matrice extracellulaire peuvent protéger les bactéries pathogènes contre les agents stérilisants. Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus epidermidis forment facilement des biofilms sur les surfaces d’instruments médicaux, nécessitant des protocoles de nettoyage spécialisés.

4.4 Conception des dispositifs

La complexité croissante des dispositifs médicaux et industriels pose des défis de stérilisation. Les instruments avec des lumières internes, des joints complexes, ou des matériaux hétérogènes créent des zones difficiles d’accès où les agents stérilisants ne pénètrent pas efficacement.

Les matériaux thermosensibles limitent les options de stérilisation. Les polymères utilisés dans les dispositifs médicaux modernes ne tolèrent souvent que des températures inférieures à 60°C, excluant l’autoclavage traditionnel. Ces contraintes obligent à utiliser des méthodes alternatives (oxyde d’éthylène, plasma d’hydrogène peroxydé) plus complexes et potentiellement moins fiables.

5. Exemples précis et cas d’étude documentés

5.1 Épidémie de Mycobacterium chimaera (2016-2019)

L’une des épidémies les plus documentées liées aux échecs de stérilisation concerne Mycobacterium chimaera, une bactérie atypique qui a contaminé des dispositifs de circulation extracorporelle. Entre 2016 et 2019, plus de 100 cas d’infection ont été rapportés dans 18 pays, avec un taux de mortalité de 50%.

L’enquête épidémiologique a révélé que la contamination provenait des unités de chauffage-refroidissement (heater-cooler units) utilisées pendant les chirurgies cardiaques. Ces dispositifs, censés être stérilisés entre chaque utilisation, présentaient des biofilms de M. chimaera dans leurs circuits hydrauliques internes, inaccessibles aux procédures de stérilisation conventionnelles.

Le mécanisme de contamination impliquait la dispersion d’aérosols contaminés depuis les unités vers le champ opératoire. Malgré le respect apparent des protocoles de stérilisation, la conception défaillante des dispositifs rendait impossible l’élimination complète des micro-organismes. Cette épidémie a conduit à une révision complète des protocoles de stérilisation des équipements de circulation extracorporelle.

5.2 Contamination par Serratia marcescens – Hôpitaux français (2018)

En 2018, plusieurs hôpitaux français ont signalé des infections nosocomiales à Serratia marcescens chez des patients ayant subi des interventions ophtalmologiques. L’investigation a identifié comme source des solutions d’irrigation oculaire contaminées, théoriquement stérilisées par filtration terminale.

L’analyse microbiologique a révélé que les filtres stérilisants de 0,22 μm présentaient des micro-perforations invisibles, permettant le passage de bactéries. Ces défauts, causés par des surpressions répétées lors du processus de filtration, compromettaient l’intégrité stérilisante. Au total, 47 patients ont développé des endophtalmies, dont 12 avec perte définitive de la vision.

Cet incident illustre la vulnérabilité de la stérilisation par filtration face aux défaillances mécaniques. Il a conduit à l’implémentation de tests d’intégrité systématiques des filtres avant et après utilisation, ainsi qu’au renforcement de la surveillance microbiologique des produits stérilisés par filtration.

5.3 Épidémie de Listeria – Usine agroalimentaire espagnole (2019)

Une usine de production de charcuterie en Espagne a été le théâtre d’une épidémie de Listeria monocytogenes qui a touché 222 personnes et causé 7 décès. L’enquête sanitaire a révélé des défaillances majeures dans les processus de stérilisation thermique des produits finis.

Les barèmes de stérilisation appliqués étaient théoriquement suffisants (72°C pendant 40 secondes), mais la distribution hétérogène de la température dans les tunnels de pasteurisation créait des zones froides où Listeria survivait. L’absence de mapping thermique régulier et de validation des températures au cœur des produits avait permis la persistance de cette contamination pendant plusieurs mois.

L’analyse génétique des souches de Listeria isolées chez les patients et dans l’usine a confirmé une origine commune, démontrant l’échec systémique de la stérilisation. Cette épidémie a entraîné la fermeture définitive de l’usine et des poursuites judiciaires pour homicide involontaire.

6. Conséquences des échecs de stérilisation

6.1 Impact sanitaire

Les conséquences sanitaires des échecs de stérilisation sont dramatiques et multiformes. Au niveau individuel, les infections post-stérilisation présentent souvent un profil de gravité élevé. Les micro-organismes ayant survécu à un processus de stérilisation partiellement efficace peuvent présenter une virulence accrue ou des résistances aux traitements antimicrobiens.

Les infections nosocomiales liées aux échecs de stérilisation affectent préférentiellement les patients immunodéprimés, créant des tableaux cliniques complexes avec des taux de mortalité élevés. L’étude SCOPE (Surveillance and Control of Pathogens of Epidemiological Importance) rapporte un taux de mortalité de 35% pour les bactériémies liées aux dispositifs médicaux contaminés.

Au niveau populationnel, les échecs de stérilisation peuvent déclencher des épidémies d’ampleur variable. Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) liées aux conserves mal stérilisées touchent régulièrement plusieurs centaines de personnes simultanément. Le botulisme alimentaire, bien que rare, présente un taux de létalité de 5-10% malgré les traitements modernes.

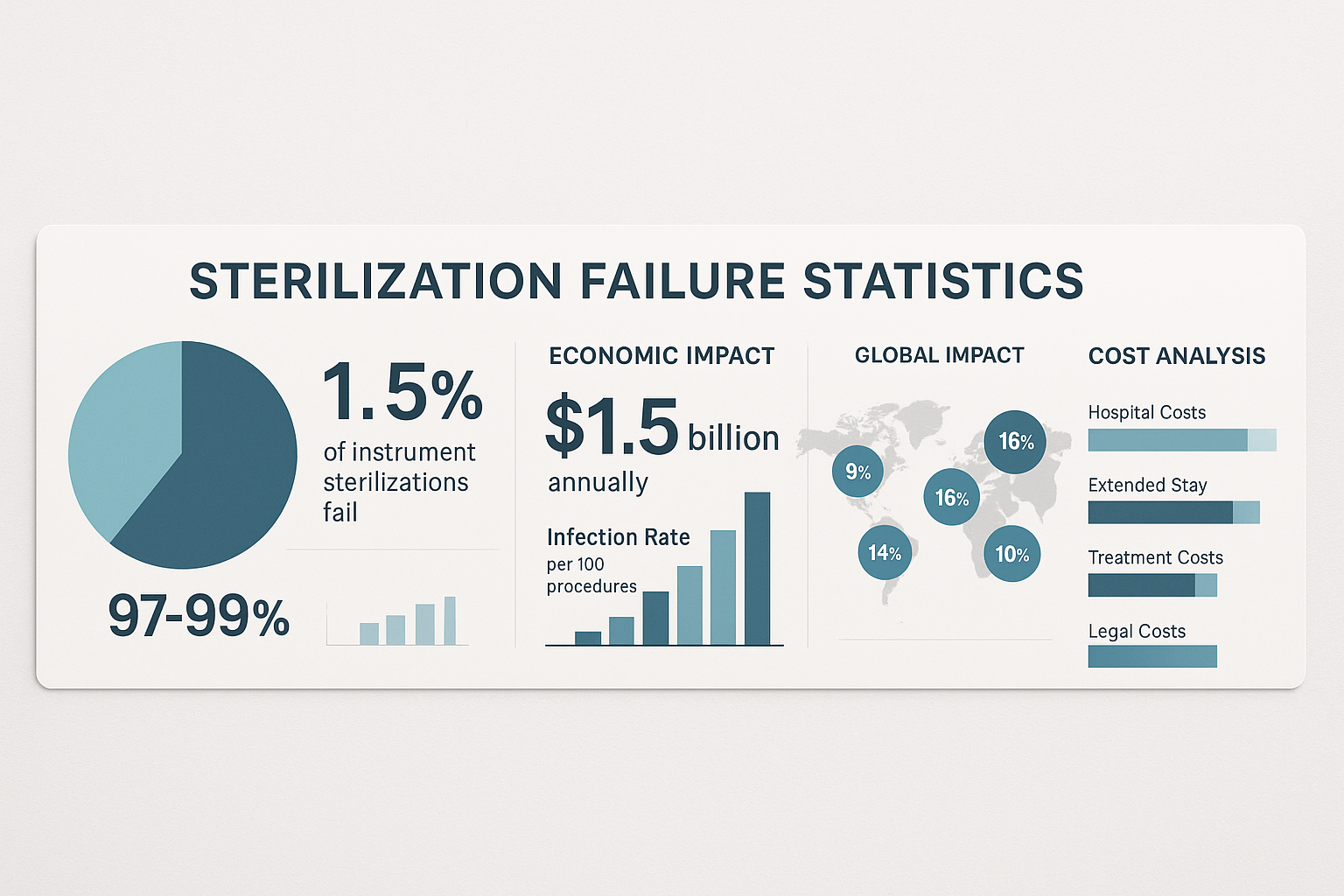

6.2 Impact économique

Le coût économique des échecs de stérilisation se chiffre en milliards d’euros annuellement. Aux États-Unis, le CDC estime que les infections nosocomiales coûtent 28 à 45 milliards de dollars par an au système de santé. En Europe, l’ECDC évalue ce coût à 7 milliards d’euros annuels, avec une part significative attribuable aux défaillances de stérilisation.

Les coûts directs incluent les traitements prolongés, les réinterventions chirurgicales, et les hospitalisations supplémentaires. Les coûts indirects englobent les pertes de productivité, les indemnisations, et l’impact sur la réputation des établissements. Une infection nosocomiale moyenne génère un surcoût de 15 000 à 25 000 euros par patient.

Dans l’industrie agroalimentaire, un rappel de produit pour contamination microbienne coûte en moyenne 10 millions d’euros, sans compter les dommages à long terme sur l’image de marque. L’affaire Lactalis de 2017 (contamination des laits infantiles par Salmonella) a coûté plus de 300 millions d’euros à l’entreprise.

6.3 Impact réglementaire et juridique

Les échecs de stérilisation déclenchent systématiquement des investigations réglementaires approfondies. Les autorités sanitaires (ANSM, FDA, EMA) peuvent imposer des mesures correctives drastiques : fermeture temporaire d’installations, révision complète des processus, mise sous surveillance renforcée.

Les conséquences juridiques incluent des poursuites pénales pour mise en danger d’autrui, homicide ou blessures involontaires. Les responsables d’établissements peuvent faire l’objet de sanctions pénales personnelles, indépendamment de la responsabilité civile de leur organisation.

L’évolution de la jurisprudence tend vers une responsabilité accrue des fabricants et utilisateurs d’équipements de stérilisation. Le principe de précaution impose une obligation de résultats de plus en plus stricte, où la simple conformité aux bonnes pratiques peut ne plus suffire à exonérer de responsabilité.

7. Facteurs techniques, humains et environnementaux

7.1 Analyse des facteurs techniques

Les facteurs techniques d’échec de stérilisation résultent de l’interaction complexe entre les équipements, les procédés et les matériaux traités. La conception des autoclaves modernes intègre de nombreux systèmes de sécurité, mais leur complexité même peut devenir source de défaillances. Les capteurs multiples (température, pression, humidité) doivent fonctionner en parfaite coordination pour garantir l’efficacité du cycle.

La dérive métrologique des instruments de mesure constitue un facteur technique critique souvent négligé. Un capteur de température présentant une dérive de +2°C peut compromettre l’efficacité stérilisante sans déclencher d’alarme visible. Cette dérive, progressive et silencieuse, peut perdurer pendant des mois avant détection lors de l’étalonnage annuel.

Les phénomènes de cavitation dans les systèmes de génération de vapeur peuvent créer des poches d’air résiduelles, zones où la température effective reste inférieure aux valeurs affichées. Ces phénomènes, particulièrement fréquents avec les eaux dures riches en carbonates, nécessitent un traitement d’eau adapté et une maintenance préventive rigoureuse.

7.2 Dimension humaine des échecs

La composante humaine dans les échecs de stérilisation revêt une complexité particulière, impliquant des aspects cognitifs, organisationnels et comportementaux. La charge cognitive du personnel manipulant les équipements de stérilisation influence directement la qualité d’exécution des procédures. Des études ergonomiques montrent que la performance humaine décroît significativement lorsque le nombre d’étapes d’une procédure dépasse 12 actions consécutives.

Le phénomène de « cécité attentionnelle » explique pourquoi des opérateurs expérimentés peuvent manquer des signaux d’alarme évidents. Focalisés sur l’exécution routinière des tâches, ils développent des automatismes qui réduisent leur sensibilité aux anomalies. Cette cécité s’aggrave dans des environnements bruyants ou stressants, conditions fréquentes dans les blocs opératoires.

La communication inter-équipes constitue un point critique souvent défaillant. Les informations concernant les incidents de stérilisation, les modifications de procédures, ou les observations d’anomalies ne circulent pas toujours efficacement entre les différentes équipes. Cette rupture informationnelle peut conduire à la répétition d’erreurs pourtant identifiées par d’autres opérateurs.

La formation continue du personnel présente des lacunes importantes dans de nombreux établissements. Une enquête européenne de 2022 révèle que 35% des techniciens de stérilisation n’ont pas reçu de formation actualisée depuis plus de 3 ans, période durant laquelle les technologies et réglementations ont significativement évolué.

7.3 Influences environnementales

L’environnement physique des installations de stérilisation impacte directement l’efficacité des processus. La qualité de l’air ambiant, souvent négligée, joue un rôle crucial. Des niveaux élevés de particules en suspension peuvent contaminer les surfaces des instruments entre le nettoyage et la stérilisation, compromettant l’efficacité du processus.

Les variations de pression atmosphérique, particulièrement importantes en altitude ou lors de conditions météorologiques extrêmes, modifient les conditions de stérilisation. Un autoclave calibré au niveau de la mer présentera des performances dégradées à 1500 mètres d’altitude, où la pression atmosphérique est réduite de 15%. Cette variation nécessite des ajustements de paramètres rarement pris en compte.

La température et l’humidité ambiantes influencent les performances des équipements de stérilisation. Un environnement trop humide peut provoquer la condensation dans les circuits de vapeur, diluant la concentration effective des agents stérilisants gazeux. Inversement, un air trop sec peut générer de l’électricité statique, perturbant les systèmes électroniques de contrôle.

La qualité de l’alimentation électrique constitue un facteur environnemental critique. Les micro-coupures, surtensions, et variations de fréquence peuvent interrompre les cycles de stérilisation ou fausser les mesures des capteurs électroniques. Dans les pays en développement, ces problèmes électriques sont responsables de 25% des échecs de stérilisation selon l’OMS.

8. Solutions et améliorations possibles

8.1 Innovations technologiques

Les avancées technologiques offrent des perspectives prometteuses pour réduire les échecs de stérilisation. Les systèmes de monitoring en temps réel, intégrant des capteurs sans fil et des algorithmes d’intelligence artificielle, permettent une surveillance continue des paramètres critiques. Ces systèmes peuvent détecter les dérives avant qu’elles n’impactent l’efficacité stérilisante.

La technologie blockchain trouve des applications innovantes dans la traçabilité des processus de stérilisation. Chaque cycle peut être enregistré de manière immuable, créant un historique inviolable des conditions de stérilisation. Cette traçabilité renforcée facilite les investigations lors d’incidents et améliore la responsabilisation des opérateurs.

Les nouveaux agents stérilisants, comme le dioxyde de chlore gazeux ou les plasmas froids, offrent des alternatives aux méthodes traditionnelles pour les matériaux thermosensibles. Ces technologies émergentes présentent l’avantage d’être efficaces à température ambiante tout en ayant des temps de cycle réduits.

8.2 Amélioration des procédures

La standardisation internationale des procédures de stérilisation représente un enjeu majeur d’amélioration. L’harmonisation des normes ISO, EN et ASTM permettrait de réduire les variations d’interprétation et d’application des bonnes pratiques. Cette standardisation doit s’accompagner d’une adaptation aux spécificités locales et sectorielles.

L’implémentation de systèmes qualité robustes, basés sur l’approche par les risques, permet d’identifier et de maîtriser les points critiques. La méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), adaptée des industries alimentaires, trouve des applications pertinentes dans tous les secteurs utilisant la stérilisation.

Le développement de protocoles de qualification et de validation plus stricts améliore la fiabilité des processus. Ces protocoles doivent inclure des études de distribution thermique tridimensionnelle, des tests de pénétration dans des charges complexes, et une validation continue des performances.

8.3 Formation et sensibilisation

La formation du personnel doit évoluer vers des approches pédagogiques interactives et immersives. La réalité virtuelle permet de simuler des situations d’urgence et des pannes d’équipement, préparant les opérateurs à réagir efficacement face aux dysfonctionnements réels.

La certification individuelle des techniciens de stérilisation, sur le modèle des professions réglementées, garantirait un niveau de compétence minimal. Cette certification devrait inclure une formation théorique approfondie et une validation pratique des gestes techniques.

La culture sécurité doit être renforcée à tous les niveaux hiérarchiques. Les programmes de sensibilisation doivent mettre l’accent sur les conséquences humaines des échecs de stérilisation, créant une motivation intrinsèque chez les opérateurs pour respecter scrupuleusement les procédures.

8.4 Approches réglementaires

Le renforcement de la réglementation doit s’accompagner d’une meilleure harmonisation internationale. Les disparités réglementaires entre pays créent des zones de moindre exigence qui peuvent compromettre la sécurité sanitaire globale. L’OMS travaille actuellement sur des lignes directrices mondiales pour la stérilisation hospitalière.

L’obligation de déclaration des incidents de stérilisation, même sans conséquence clinique apparente, permettrait de constituer des bases de données d’analyse des défaillances. Ces bases, anonymisées et partagées, faciliteraient l’identification de tendances et l’anticipation de nouveaux risques.

La responsabilisation accrue des fabricants d’équipements de stérilisation doit inclure une obligation de conception sécurisée. Les équipements doivent intégrer des systèmes de sécurité positive, où toute défaillance conduit à un arrêt sécurisé plutôt qu’à une poursuite en mode dégradé.

9. Conclusion et recommandations

L’analyse approfondie des échecs de stérilisation révèle un phénomène complexe et multifactoriel qui menace la sécurité sanitaire dans de nombreux secteurs critiques. Malgré les progrès technologiques considérables et l’évolution des réglementations, les taux d’échec demeurent préoccupants, oscillant entre 15 et 25% selon les domaines d’application et les méthodologies d’évaluation.

Cette persistance des défaillances s’explique par l’interaction de facteurs techniques, humains et environnementaux qui créent des vulnérabilités systémiques. La complexité croissante des équipements et des dispositifs à stériliser, combinée aux contraintes économiques et organisationnelles, génère des conditions propices aux échecs. L’évolution des micro-organismes vers des formes de résistance accrues complique encore davantage le défi de la stérilisation efficace.

Recommandations stratégiques

Premièrement, l’implémentation d’une approche holistique de la stérilisation s’impose. Cette approche doit intégrer la conception des dispositifs, la formation du personnel, la maintenance préventive, et le monitoring continu dans une démarche qualité globale. La fragmentation actuelle des responsabilités entre concepteurs, fabricants, utilisateurs et contrôleurs crée des zones grises propices aux défaillances.

Deuxièmement, l’investissement massif dans les technologies de surveillance et de contrôle automatisées représente une priorité absolue. Les systèmes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique peuvent transformer la détection précoce des anomalies et la prédiction des pannes. Cette transformation technologique nécessite cependant un accompagnement humain adapté pour éviter une déshumanisation contre-productive.

Troisièmement, la création d’observatoires internationaux des échecs de stérilisation permettrait de mutualiser les retours d’expérience et d’accélérer l’identification des risques émergents. Ces observatoires, fonctionnant sur le modèle de la pharmacovigilance, constitueraient des outils précieux d’amélioration continue.

Perspectives d’évolution

L’avenir de la stérilisation s’oriente vers des approches personnalisées et adaptatives, où les paramètres de traitement s’ajustent automatiquement aux caractéristiques spécifiques de chaque charge. Cette personnalisation, rendue possible par les technologies de l’industrie 4.0, promet une efficacité optimisée tout en réduisant les risques de sur-traitement dommageable.

La convergence entre stérilisation et nanotechnologies ouvre des perspectives révolutionnaires. Les nanoparticules antimicrobiennes intégrées aux surfaces des dispositifs médicaux peuvent créer des environnements intrinsèquement hostiles aux micro-organismes, réduisant la dépendance aux processus de stérilisation externes.

En conclusion, la maîtrise des échecs de stérilisation nécessite une mobilisation coordonnée de tous les acteurs de la chaîne sanitaire. Cette mobilisation doit s’appuyer sur une culture de sécurité renforcée, des investissements technologiques ciblés, et une réglementation adaptée aux défis contemporains. L’enjeu dépasse la simple conformité technique pour toucher au cœur de la confiance du public envers les systèmes de santé et de sécurité alimentaire.

Références scientifiques

- World Health Organization. (2023). « Healthcare-associated infections: a threat to patient safety in Europe. » Geneva: WHO Press.

- Centers for Disease Control and Prevention. (2022). « National Healthcare Safety Network Report: Healthcare-associated infections. » Atlanta: CDC.

- European Centre for Disease Prevention and Control. (2023). « Annual epidemiological report on healthcare-associated infections. » Stockholm: ECDC.

- International Organization for Standardization. (2021). « ISO 17665-1:2006 – Sterilization of health care products – Moist heat. » Geneva: ISO.

- Association for the Advancement of Medical Instrumentation. (2022). « ANSI/AAMI ST79:2017 – Comprehensive guide to steam sterilization. » Arlington: AAMI.

- Food and Drug Administration. (2023). « Guidance for Industry: Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing. » Rockville: FDA.

- Rutala, W.A., et Weber, D.J. (2019). « Disinfection and sterilization: An overview. » American Journal of Infection Control, 47(S), A3-A9.

- McDonnell, G., et Hansen, J.M. (2020). « The resistance and biocidal efficacy of bacterial spores: a review. » Journal of Hospital Infection, 104(2), 183-194.

- European Medicines Agency. (2022). « Guideline on the sterilisation of medicinal product, active substance, excipient and primary container. » Amsterdam: EMA.

- Agence nationale de sécurité sanitaire. (2023). « Rapport annuel sur les incidents de stérilisation en établissements de santé. » Saint-Denis: ANSM.