Blog

STÉRILISATION ET BULLES D’AIR : GUIDE COMPLET POUR UNE CONSERVATION PARFAITE

Les bulles d’air dans les bocaux de conserve ne sont pas un simple détail esthétique. Elles constituent un élément crucial qui peut déterminer le succès ou l’échec de votre stérilisation.

1. Introduction : L’importance méconnue des bulles d’air dans la stérilisation

La présence de bulles d’air dans les bocaux de conserve représente l’un des aspects les plus subtils et pourtant cruciaux de la stérilisation domestique. Contrairement aux idées reçues, ces petites poches gazeuses ne constituent pas un simple défaut esthétique, mais peuvent compromettre gravement l’efficacité du processus de conservation et mettre en péril la sécurité alimentaire.

L’air emprisonné dans un bocal crée des zones d’isolation thermique qui perturbent la transmission homogène de la chaleur. Ces micro-environnements protégés peuvent abriter des micro-organismes pathogènes qui échappent au traitement thermique, créant ainsi des foyers potentiels de contamination. La compréhension de ce phénomène et la maîtrise des techniques d’élimination des bulles d’air constituent donc des compétences indispensables pour tout amateur de conserves domestiques.

La science de la conservation alimentaire a démontré que la répartition uniforme de la chaleur dans l’ensemble du contenu du bocal constitue la condition sine qua non d’une stérilisation efficace. Chaque bulle d’air, aussi petite soit-elle, peut créer une zone de température insuffisante où les spores de Clostridium botulinum, particulièrement résistantes, peuvent survivre et se développer ultérieurement dans l’environnement anaérobie du bocal fermé.

Au-delà des considérations sécuritaires, l’élimination correcte des bulles d’air améliore significativement la qualité organoleptique des conserves. Elle permet une meilleure répartition des saveurs, une texture plus homogène et une présentation plus attrayante. Les conserves professionnelles, exemptes de bulles d’air indésirables, témoignent d’un savoir-faire technique qui distingue l’amateur éclairé du débutant.

2. Origine et mécanismes de formation des bulles d’air

2.1 Les sources primaires de bulles d’air

Les bulles d’air dans les bocaux de conserve proviennent de multiples sources qu’il convient d’identifier pour mieux les contrôler. L’air atmosphérique constitue la source principale, s’introduisant naturellement lors du remplissage des bocaux. La technique de remplissage, souvent négligée par les débutants, influence directement la quantité d’air emprisonné dans la préparation.

Les ingrédients eux-mêmes constituent une source importante de bulles d’air. Les légumes fibreux comme les haricots verts ou les asperges emprisonnent naturellement de l’air dans leur structure cellulaire. Les préparations épaisses, les purées et les pâtés créent facilement des poches d’air lors du brassage et du conditionnement. Même l’eau de cuisson ou les liquides de couverture peuvent contenir de l’air dissous qui se libère sous l’effet de la chaleur.

2.2 Le processus de formation pendant le remplissage

La formation des bulles d’air s’amorce dès les premières étapes du conditionnement. Le versement rapide ou turbulent des aliments liquides ou semi-liquides incorpore mécaniquement de l’air sous forme de bulles de taille variable. Ces bulles, initialement dispersées dans la masse, ont tendance à migrer vers la surface selon le principe d’Archimède, mais peuvent rester piégées par la viscosité du milieu ou par des particules alimentaires.

La température des aliments au moment du remplissage joue un rôle déterminant dans la formation des bulles. Les préparations chaudes libèrent plus facilement l’air dissous, tandis que les aliments froids tendent à retenir davantage de gaz en solution. Cette différence explique pourquoi certaines techniques de remplissage privilégient un conditionnement à chaud pour faciliter l’évacuation naturelle de l’air.

2.3 L’évolution des bulles pendant la stérilisation

Au cours du processus de stérilisation, les bulles d’air subissent des transformations complexes sous l’effet conjugué de la température et de la pression. L’élévation de température provoque la dilatation des gaz selon la loi de Gay-Lussac, augmentant le volume des bulles existantes. Paradoxalement, cette dilatation peut faciliter leur évacuation en les rendant plus visibles et mobiles.

La solubilité des gaz dans les liquides diminue avec l’augmentation de température, provoquant la libération de l’air dissous sous forme de nouvelles bulles microscopiques. Ce phénomène, comparable au dégazage d’une boisson gazeuse chauffée, se superpose aux bulles déjà présentes et complique leur élimination complète.

3. Impact des bulles d’air sur l’efficacité de la stérilisation

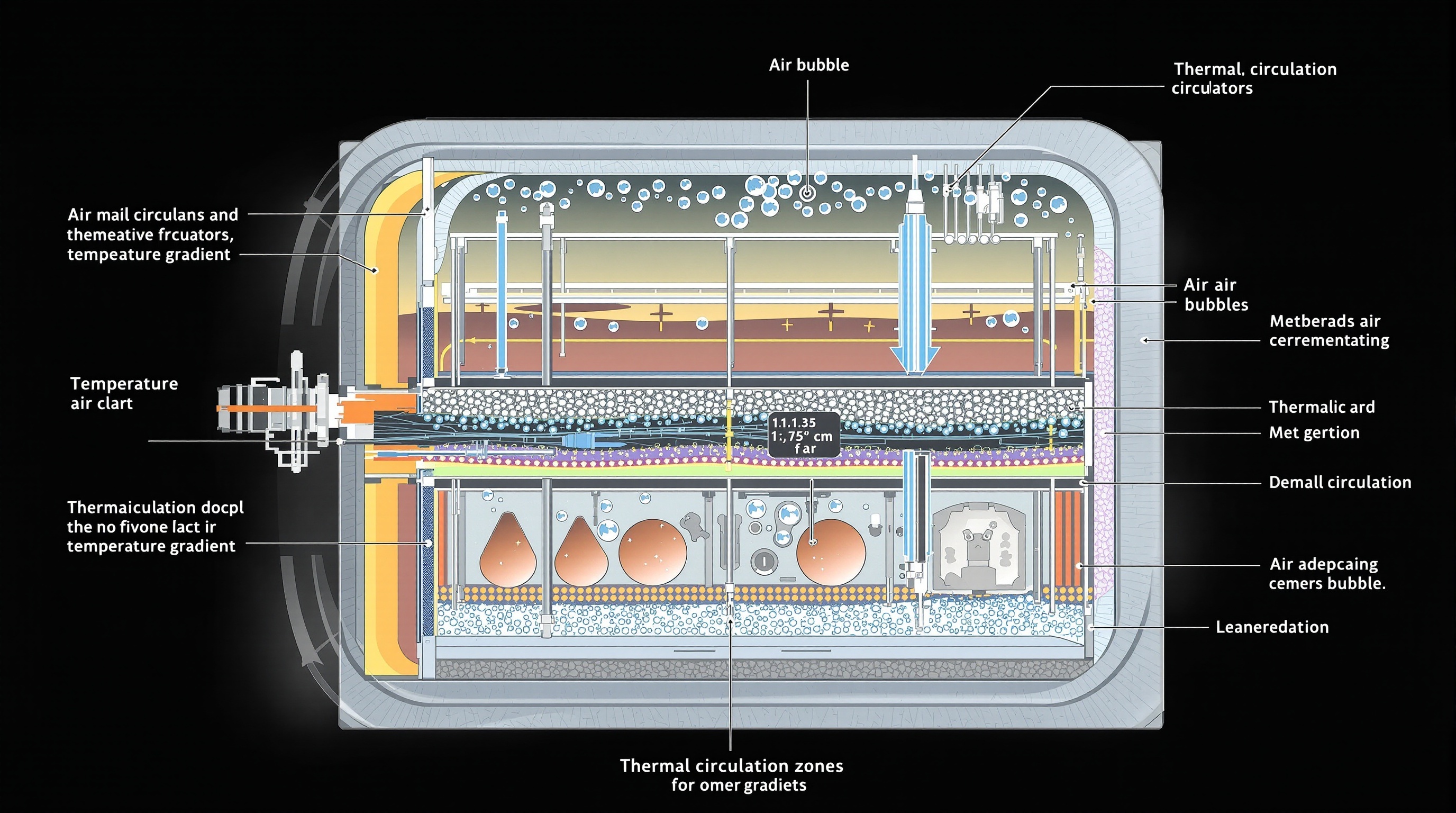

3.1 Perturbation de la transmission thermique

L’air, mauvais conducteur thermique, crée des zones d’isolation qui perturbent gravement la répartition homogène de la chaleur dans le bocal. La conductivité thermique de l’air (0,026 W/m·K) est environ 25 fois inférieure à celle de l’eau (0,6 W/m·K), créant des barrières thermiques significatives même pour de petites bulles.

Ces zones sous-chauffées constituent des refuges potentiels pour les micro-organismes pathogènes. Une différence de température de seulement quelques degrés peut compromettre l’efficacité létale du traitement thermique. Les spores bactériennes, particulièrement résistantes, exploitent ces micro-environnements protégés pour survivre au processus de stérilisation.

Zones critiques créées par les bulles d’air :

- Interface bulle-liquide : gradient thermique maximal

- Bulles contre les parois : effet d’isolation renforcé

- Amas de bulles : zones de stagnation thermique

- Bulles dans les solides : obstacles à la pénétration de chaleur

3.2 Modification des cinétiques de chauffage

La présence de bulles d’air modifie profondément les cinétiques de montée en température dans le bocal. Les modèles mathématiques utilisés pour calculer les temps de stérilisation reposent sur l’hypothèse d’un milieu homogène, sans poches d’air significatives. La présence de bulles invalide ces calculs et peut conduire à une sous-stérilisation dangereuse.

L’effet convecteur naturel, qui favorise normalement la circulation de la chaleur dans les liquides, se trouve perturbé par les bulles d’air. Ces dernières créent des obstacles à la circulation, générant des zones de stagnation où la température peine à s’élever suffisamment. Le temps nécessaire pour atteindre la température de stérilisation au cœur du produit peut être considérablement allongé.

| Taille des bulles | Impact thermique | Risque microbiologique | Temps de correction |

|---|---|---|---|

| < 2mm | Faible | Négligeable | Aucun |

| 2-5mm | Modéré | Faible | +10% temps |

| 5-10mm | Significatif | Modéré | +25% temps |

| > 10mm | Critique | Élevé | Recommencer |

3.3 Conséquences sur la sécurité microbiologique

L’impact microbiologique des bulles d’air dépasse largement les simples considérations thermiques. Certaines bactéries anaérobies facultatives peuvent exploiter ces poches d’air comme refuges temporaires avant de coloniser l’ensemble du milieu une fois le traitement terminé. Le gradient d’oxygène créé par les bulles peut favoriser des réactions enzymatiques de dégradation qui altèrent la qualité du produit.

Les études microbiologiques ont démontré que la survie de Clostridium botulinum augmente significativement en présence de bulles d’air supérieures à 5mm de diamètre. Cette bactérie, responsable du botulisme, produit des toxines thermostables qui persistent même après destruction de la bactérie elle-même. La prévention de sa survie initiale constitue donc l’unique stratégie efficace.

4. Techniques avancées d’élimination des bulles d’air

4.1 Méthodes mécaniques de dégazage

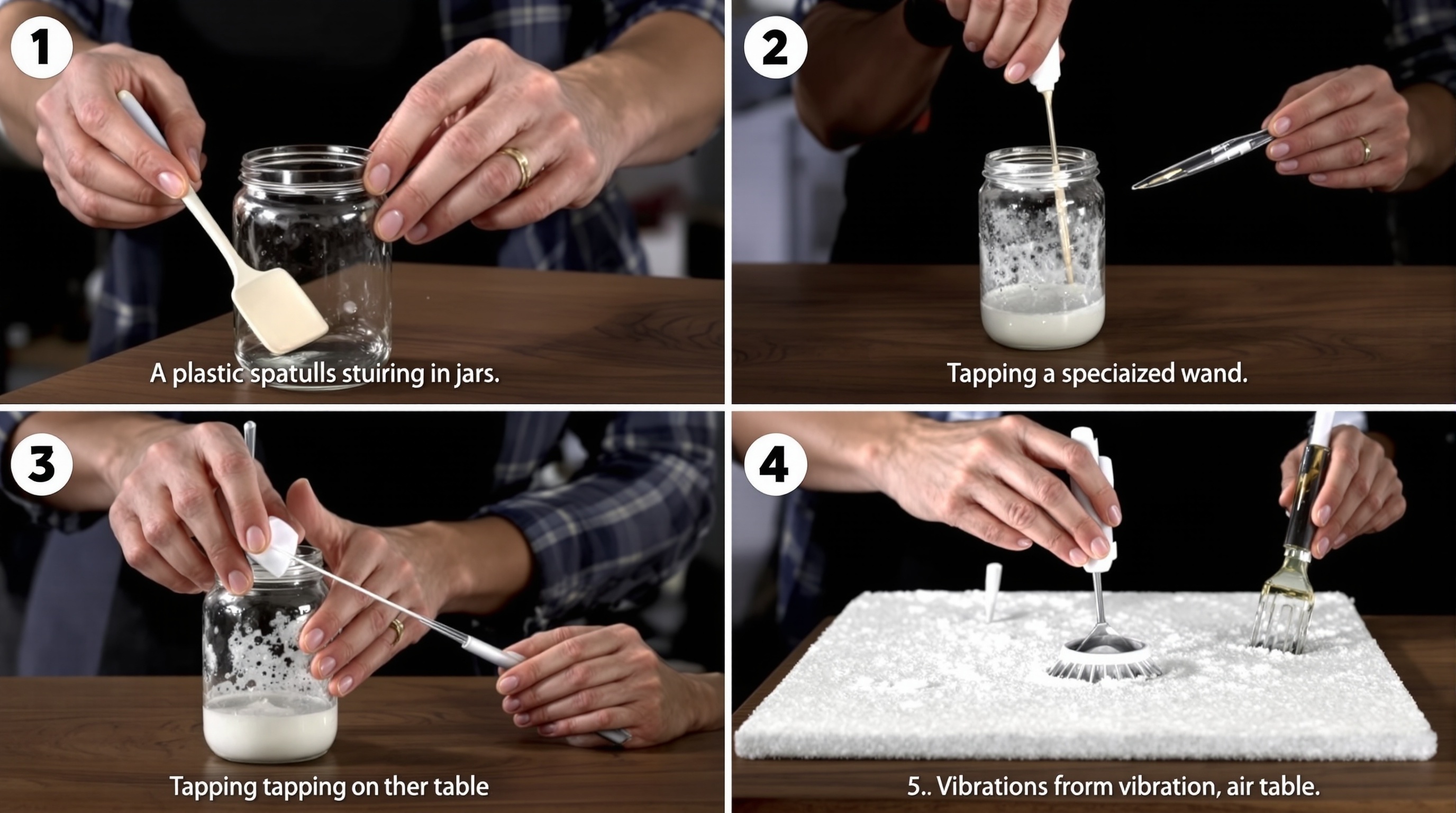

L’élimination mécanique des bulles d’air repose sur des techniques éprouvées qui exploitent les propriétés physiques des gaz et des liquides. La technique du « tapotage » consiste à frapper délicatement les parois du bocal avec un ustensile en bois ou en plastique pour déloger les bulles adhérentes. Cette méthode, simple mais efficace, nécessite un geste précis pour éviter d’endommager le verre ou de créer de nouvelles bulles par turbulence.

La rotation contrôlée du bocal permet de créer un mouvement de spirale qui favorise la remontée des bulles vers la surface. Cette technique s’avère particulièrement efficace pour les préparations liquides ou semi-liquides. L’angle d’inclinaison optimal se situe autour de 45°, permettant un équilibre entre efficacité de dégazage et risque de débordement.

4.2 Utilisation d’outils spécialisés

Les spatules à bulles, conçues spécifiquement pour cette application, présentent une forme profilée qui facilite l’insertion dans le bocal sans perturber excessivement le contenu. Leur extrémité fine permet de déloger les bulles récalcitrantes logées contre les parois ou entre les morceaux d’aliments. Le mouvement de va-et-vient, effectué avec précaution, provoque la coalescence des petites bulles en bulles plus importantes qui remontent naturellement.

Les baguettes de bambou ou les cure-dents longs constituent des alternatives économiques aux outils professionnels. Leur utilisation requiert cependant plus de dextérité pour éviter de percer les aliments tendres ou de créer des canaux préférentiels qui favoriseraient la stagnation de nouvelles bulles d’air.

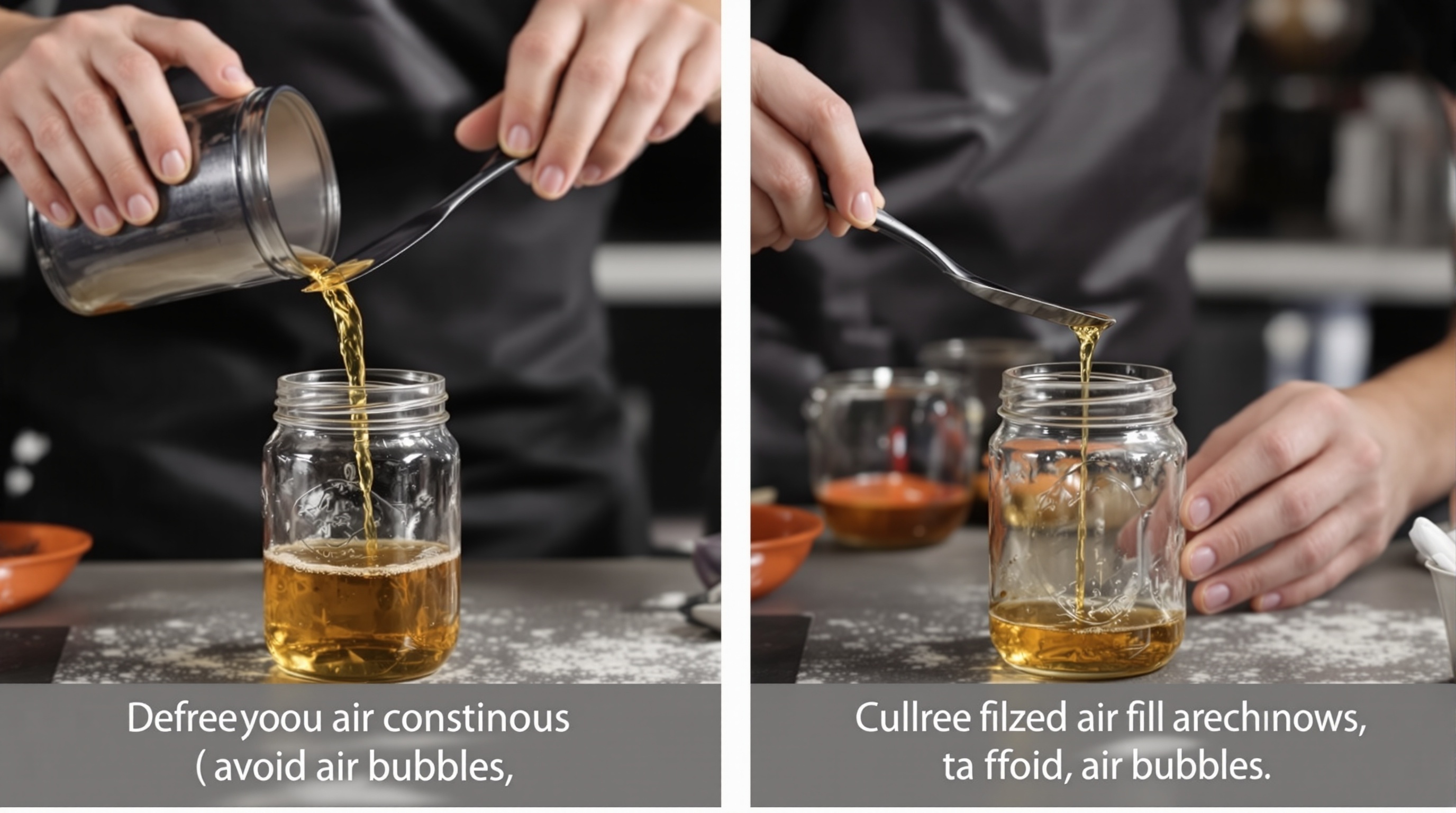

4.3 Techniques de remplissage optimisées

Le remplissage par stratification consiste à déposer délicatement les aliments couche par couche, en évitant les mouvements brusques qui incorporeraient de l’air. Cette méthode, particulièrement adaptée aux préparations mixtes (légumes et liquide), permet un contrôle précis de la répartition des ingrédients et minimise la formation de bulles.

La technique du « remplissage incliné » consiste à maintenir le bocal légèrement penché pendant le versement du liquide de couverture. Le liquide s’écoule le long de la paroi, réduisant les turbulences et l’incorporation d’air. Cette méthode s’inspire des techniques utilisées pour servir la bière sans mousse.

4.4 Méthodes de chauffage préalable

Le préchauffage contrôlé des aliments avant conditionnement facilite grandement l’élimination des bulles d’air. La température optimale se situe entre 60 et 80°C, suffisante pour libérer l’air dissous sans altérer la texture des aliments. Cette technique nécessite un refroidissement partiel avant manipulation pour éviter les brûlures et les chocs thermiques sur le verre.

L’utilisation de bains-marie pour maintenir une température homogène pendant le conditionnement permet un dégazage progressif et complet. Cette méthode, bien que plus longue, garantit des résultats optimaux pour les préparations délicates ou les conserves de grande valeur.

5. Méthodes de détection et d’identification des bulles problématiques

5.1 Inspection visuelle systématique

L’examen visuel méthodique constitue la première ligne de défense contre les bulles d’air problématiques. Cette inspection doit s’effectuer sous un éclairage adéquat, idéalement à la lumière naturelle ou sous une lampe à spectre large. L’utilisation d’une loupe peut révéler des bulles microscopiques invisibles à l’œil nu mais potentiellement dangereuses par accumulation.

La technique d’observation par transparence consiste à placer une source lumineuse derrière le bocal pour révéler les bulles par contraste. Cette méthode met en évidence les bulles adhérentes aux parois qui pourraient échapper à un examen superficiel. L’inspection doit porter sur l’ensemble du volume, en faisant pivoter le bocal pour examiner tous les angles.

5.2 Tests de mobilité des bulles

Le test de mobilité permet de distinguer les bulles d’air libres des inclusions solides ou des défauts du verre qui pourraient être confondus visuellement. Une légère inclinaison du bocal révèle immédiatement les bulles mobiles qui remontent vers la surface selon leur flottabilité naturelle. Les bulles fixes, adhérentes aux aliments ou aux parois, nécessitent une intervention mécanique pour leur élimination.

La vitesse de remontée des bulles fournit des informations précieuses sur la viscosité du milieu et la taille réelle des bulles. Dans un liquide peu visqueux, une bulle de 5mm remonte à une vitesse d’environ 25 cm/minute. Cette donnée permet d’estimer le temps nécessaire à l’évacuation naturelle des bulles lors du repos du bocal.

5.3 Évaluation quantitative

La mesure objective de la présence de bulles d’air s’effectue par estimation du volume gazeux total par rapport au volume liquide. Une méthode pratique consiste à comparer visuellement le volume des bulles à des références connues (grain de riz, petit pois, noisette). Cette approche semi-quantitative permet une évaluation rapide et reproductible.

Pour les applications critiques, la photographie numérique avec analyse d’image permet une quantification précise. Les logiciels de traitement d’image peuvent calculer automatiquement la surface occupée par les bulles et fournir des données objectives pour optimiser les techniques de dégazage.

6. Critères de distinction : bulles acceptables versus problématiques

6.1 Classification dimensionnelle des bulles

La classification des bulles d’air selon leur taille constitue le premier critère d’évaluation de leur dangerosité potentielle. Les bulles inférieures à 2mm de diamètre sont généralement considérées comme acceptables car leur impact thermique reste négligeable. Ces micro-bulles, souvent invisibles à l’œil nu, n’affectent pas significativement la transmission de chaleur lors de la stérilisation.

Les bulles de taille intermédiaire, comprises entre 2 et 5mm, constituent une zone de vigilance. Leur acceptabilité dépend de leur nombre et de leur répartition dans le bocal. Quelques bulles isolées de cette taille peuvent être tolérées, mais leur accumulation ou leur regroupement nécessite une intervention correctrice.

Au-delà de 5mm de diamètre, toute bulle doit être considérée comme problématique et éliminée impérativement. Ces bulles importantes créent des zones d’isolation thermique significatives qui compromettent la sécurité microbiologique de la conserve. Leur présence impose généralement un recommencement du processus de conditionnement.

| Diamètre bulle | Classification | Action requise | Nombre maximal toléré |

|---|---|---|---|

| < 2mm | Acceptable | Aucune | Illimité |

| 2-5mm | Tolérable | Surveillance | 3-5 par bocal |

| 5-10mm | Problématique | Élimination obligatoire | 0 |

| > 10mm | Critique | Recommencement | 0 |

6.2 Critères de localisation et de distribution

La position des bulles dans le bocal influence considérablement leur impact sur la stérilisation. Les bulles situées en périphérie, près des parois chauffantes, bénéficient d’un environnement thermique plus favorable et présentent un risque moindre. À l’inverse, les bulles centrales, éloignées des sources de chaleur, constituent des zones particulièrement critiques.

Les bulles regroupées en amas créent des zones d’isolation renforcée particulièrement dangereuses. Même si chaque bulle individuelle reste dans les limites tolérables, leur coalescence génère un volume gazeux problématique. La règle générale impose qu’aucune zone du bocal ne contienne plus de 10% de son volume en air libre.

6.3 Influence du type d’aliment

Les critères d’acceptabilité des bulles varient selon la nature des aliments conservés. Les préparations acides (pH < 4,6) comme les cornichons ou les confitures tolèrent mieux la présence de petites bulles car l’acidité constitue une barrière supplémentaire contre les pathogènes. L’environnement acide inhibe naturellement le développement de Clostridium botulinum.

À l’inverse, les aliments peu acides (légumes, viandes, poissons) nécessitent une élimination quasi-totale des bulles d’air. Ces produits, naturellement favorables au développement des bactéries pathogènes, ne tolèrent aucune zone de sous-stérilisation. La moindre bulle significative peut compromettre la sécurité de l’ensemble de la conserve.

7. Solutions pratiques et correctives

7.1 Interventions d’urgence pendant le conditionnement

Lorsque des bulles problématiques sont détectées durant la phase de remplissage, plusieurs techniques d’intervention immédiate peuvent être déployées. La technique du « perçage contrôlé » utilise une aiguille stérilisée pour crever les grosses bulles et libérer l’air piégé. Cette intervention délicate nécessite une désinfection préalable de l’aiguille et un geste précis pour éviter d’endommager les aliments.

L’aspiration localisée, réalisée avec une seringue stérile, permet d’extraire l’air des bulles importantes sans perturber l’ensemble de la préparation. Cette technique, inspirée des pratiques médicales, requiert un matériel parfaitement stérilisé et une technique irréprochable pour éviter toute contamination.

7.2 Techniques de redistribution

La redistribution des aliments dans le bocal constitue parfois l’unique solution pour éliminer efficacement les bulles récalcitrantes. Cette opération, délicate mais parfois nécessaire, consiste à vider partiellement le bocal, éliminer les bulles de la portion extraite, puis procéder à un nouveau remplissage optimisé.

L’utilisation d’entonnoirs à large ouverture facilite cette redistribution en minimisant les turbulences et l’incorporation d’air supplémentaire. La technique du « remplissage en cascade » permet de contrôler précisément le niveau de remplissage et d’éviter la formation de nouvelles bulles.

7.3 Ajustements de température et de viscosité

La modification temporaire de la température du contenu peut faciliter l’élimination des bulles récalcitrantes. Un léger réchauffement (40-50°C) diminue la viscosité des liquides et favorise la mobilité des bulles. Cette technique s’applique particulièrement aux préparations épaisses comme les purées ou les coulis.

L’ajout contrôlé de liquide chaud (bouillon, eau, jus) peut diluer légèrement les préparations trop épaisses et libérer les bulles emprisonnées. Cette dilution, calculée pour ne pas altérer les qualités gustatives, améliore significativement l’efficacité du dégazage.

8. Équipements et outils spécialisés

8.1 Spatules et sondes de dégazage

Les spatules professionnelles de dégazage présentent un design spécifiquement étudié pour maximiser l’efficacité d’élimination des bulles. Leur forme incurvée épouse parfaitement les parois du bocal, permettant un délogement systématique des bulles adhérentes. Les matériaux utilisés (plastique alimentaire, bois dur, inox) garantissent l’absence de contamination et la durabilité de l’outil.

Les sondes flexibles, inspirées des outils médicaux, permettent d’atteindre les zones difficiles d’accès comme le fond des bocaux étroits ou les espaces entre gros morceaux d’aliments. Leur flexibilité contrôlée évite l’endommagement des aliments fragiles tout en garantissant une action efficace sur les bulles.

8.2 Systèmes de vibration contrôlée

Les plateformes vibrantes, adaptées de l’industrie alimentaire, génèrent des vibrations de fréquence et d’amplitude optimisées pour favoriser la remontée des bulles sans altérer la structure des aliments. Ces systèmes sophistiqués permettent un dégazage automatisé particulièrement efficace pour les productions importantes.

Les vibrateurs manuels, version domestique de ces équipements, offrent une solution intermédiaire entre l’intervention manuelle et l’automatisation complète. Leur utilisation requiert une formation préalable pour éviter la création de nouvelles bulles par excès de vibration.

8.3 Instruments de mesure et de contrôle

Les jauges de bulles, règles transparentes graduées spécialement conçues pour l’évaluation dimensionnelle des bulles, permettent une classification objective et reproductible. Ces outils, utilisés en appui contre la paroi du bocal, facilitent l’estimation précise des diamètres et volumes gazeux.

Les caméras d’inspection sous-marine, adaptées pour l’observation dans les bocaux, révèlent les bulles invisibles depuis l’extérieur. Ces systèmes, bien que sophistiqués, trouvent leur justification dans les applications critiques où la sécurité alimentaire ne souffre aucun compromis.

8.4 Équipements de remplissage automatisé

Les doseuses automatiques éliminent l’incorporation d’air par un contrôle précis du débit et de la turbulence lors du remplissage. Ces machines, issues de l’industrie agro-alimentaire et adaptées à l’usage domestique, garantissent une répétabilité parfaite et minimisent les interventions manuelles sources d’erreurs.

Les systèmes sous vide permettent un remplissage dans une atmosphère contrôlée, éliminant pratiquement toute formation de bulles. Cette technologie avancée, encore coûteuse pour l’usage domestique, représente l’avenir de la conservation artisanale haut de gamme.

9. Erreurs courantes et pièges à éviter

9.1 Erreurs de technique de base

L’erreur la plus fréquente consiste à sous-estimer l’importance des petites bulles, considérées à tort comme négligeables. Cette négligence résulte souvent d’une méconnaissance des mécanismes thermiques en jeu dans la stérilisation. L’accumulation de nombreuses petites bulles peut créer un effet d’isolation équivalent à une grosse bulle, avec les mêmes conséquences désastreuses sur la sécurité alimentaire.

Le dégazage excessif représente l’erreur inverse mais tout aussi problématique. Un brassage trop énergique ou prolongé peut endommager la structure des aliments, créer de nouvelles bulles par turbulence, ou compromettre la présentation finale de la conserve. L’art du dégazage réside dans la mesure et la précision du geste.

9.2 Erreurs de timing

L’intervention tardive sur les bulles d’air constitue un piège classique. Certaines bulles, mobiles au moment du remplissage, peuvent se fixer ou s’enkyster dans la masse avant la stérilisation. Plus le temps s’écoule entre le conditionnement et le traitement thermique, plus l’élimination des bulles devient difficile et aléatoire.

À l’inverse, un dégazage trop précoce peut s’avérer inefficace si de nouvelles bulles se forment après l’intervention. Le timing optimal se situe dans les 10 à 15 minutes suivant le remplissage, période durant laquelle les bulles conservent leur mobilité sans que de nouvelles formations significatives n’apparaissent.

9.3 Erreurs d’évaluation

La confusion entre bulles d’air et autres inclusions constitue une source d’erreur fréquente. Les gouttelettes d’huile, les particules alimentaires sphériques, ou même les défauts du verre peuvent être confondus avec des bulles d’air. Cette méprise peut conduire soit à des interventions inutiles, soit à la négligence de véritables problèmes.

L’évaluation erronée de la taille des bulles, souvent sous-estimée à l’œil nu, conduit à accepter des bulles potentiellement dangereuses. L’effet de grossissement du verre et la réfraction optique faussent l’appréciation dimensionnelle. L’utilisation d’outils de mesure appropriés s’impose pour éviter ces erreurs d’appréciation.

10. Conseils d’experts et techniques avancées

10.1 Techniques professionnelles adaptées

Les professionnels de la conserverie utilisent la technique du « dégazage séquentiel » qui consiste à procéder par étapes successives d’élimination. Cette méthode systématique commence par les plus grosses bulles visibles, puis progresse vers les bulles de taille décroissante. Chaque étape fait l’objet d’une vérification complète avant passage à la suivante.

La technique du « remplissage sous angle » exploite les lois de la physique pour minimiser la formation de bulles. Le bocal, maintenu à 15-20° de la verticale, reçoit le liquide le long de la paroi inférieure. Cette méthode, inspirée du service des boissons gazeuses, réduit drastiquement l’incorporation d’air lors du remplissage.

10.2 Optimisation selon le type de produit

Pour les conserves de légumes entiers, la technique du « lit de bulles contrôlé » consiste à créer intentionnellement une fine couche de petites bulles en surface qui facilite l’évacuation de l’air résiduel pendant la stérilisation. Cette stratégie contre-intuitive s’avère particulièrement efficace pour les produits à forte densité.

Les préparations liquides bénéficient de la technique du « dégazage thermique graduel » : un réchauffement progressif de 20 à 60°C libère l’air dissous de manière contrôlée, évitant la formation brutale de bulles importantes. Cette montée en température lente permet un dégazage naturel optimal.

10.3 Innovations technologiques récentes

L’ultrasonication, technique émergente adaptée de l’industrie pharmaceutique, utilise des ondes sonores haute fréquence pour dégazer efficacement les préparations visqueuses. Cette technologie, encore expérimentale en conserverie domestique, montre des résultats prometteurs pour l’élimination des micro-bulles invisibles.

Les systèmes de remplissage sous atmosphère contrôlée remplacent progressivement l’air par des gaz inertes (azote, argon) qui n’interfèrent pas avec la stérilisation. Cette approche révolutionnaire élimine totalement le problème des bulles d’air mais nécessite un équipement sophistiqué.

10.4 Contrôle qualité et traçabilité

L’établissement d’un protocole de contrôle qualité systématique inclut la documentation photographique de chaque bocal avant stérilisation. Cette traçabilité visuelle permet d’identifier les causes de problèmes éventuels et d’améliorer continuellement les techniques. Un carnet de bord détaillé corrèle les conditions de production avec les résultats obtenus.

L’utilisation d’indicateurs thermiques dans les zones critiques (près des grosses bulles) vérifie objectivement l’efficacité de la stérilisation. Ces dispositifs, changeant de couleur à température donnée, fournissent une preuve tangible du traitement thermique subi par les zones à risque.

11. Conclusion : Maîtriser l’art du dégazage pour une conservation parfaite

La gestion des bulles d’air dans la stérilisation des conserves transcende la simple technique pour devenir un art véritable alliant science, expérience et intuition. Cette maîtrise, acquise progressivement par la pratique et l’observation, distingue fondamentalement l’amateur éclairé du conservateur occasionnel. Chaque bulle éliminée avec succès représente un pas supplémentaire vers l’excellence et la sécurité alimentaire absolue.

L’évolution constante des connaissances scientifiques et des technologies disponibles enrichit continuellement l’arsenal des techniques de dégazage. Les méthodes traditionnelles, éprouvées par des générations de conservateurs, côtoient désormais des innovations technologiques sophistiquées, offrant à chaque praticien les outils adaptés à ses besoins et à son niveau d’exigence.

La compréhension approfondie des mécanismes physiques et microbiologiques en jeu permet de dépasser l’application mécanique de recettes pour développer une approche raisonnée et adaptative. Cette expertise, fruit de l’expérience et de la formation continue, autorise des innovations personnelles et l’adaptation aux situations particulières rencontrées dans la pratique domestique.

L’investissement en temps et en attention consacré à l’élimination des bulles d’air se révèle rapidement rentable par l’amélioration spectaculaire de la qualité et de la sécurité des conserves produites. La satisfaction de déguster une conserve parfaite, exempt de tout défaut et rigoureusement sûre, justifie amplement les efforts déployés dans la maîtrise de ces techniques exigeantes.

La transmission de ces connaissances aux générations futures constitue un enjeu culturel et sanitaire majeur. Dans un monde où l’industrialisation alimentaire standardise les goûts et appauvrit les savoir-faire, la conservation domestique artisanale représente un patrimoine vivant qu’il convient de préserver et d’enrichir par nos innovations et découvertes.

En définitive, la maîtrise du dégazage dans la stérilisation des conserves illustre parfaitement la richesse et la complexité des arts culinaires traditionnels. Elle démontre qu’excellence technique et sécurité alimentaire peuvent coexister harmonieusement avec créativité et innovation. Cette synthèse entre tradition et modernité ouvre des perspectives passionnantes pour l’avenir de la conservation alimentaire domestique, promettant des développements encore insoupçonnés dans ce domaine en perpétuelle évolution.

L’apprentissage de ces techniques exigeantes transforme progressivement la perception que nous avons de nos aliments et de leur conservation. Il développe une sensibilité accrue aux détails, une appréciation plus fine des phénomènes physiques et biologiques, et ultimement une relation plus respectueuse et consciente avec notre alimentation. Cette transformation personnelle constitue peut-être l’apport le plus précieux de cette démarche technique rigoureuse.